Endlich landen Hajo und Christine in Rio de Janeiro. Christines erster Flug, die Ankunft in der Pension Caminer in der Villa Aymoré und die vielen neuen Unsicherheiten, die sich für beide ergeben, beschreiben sie in ihren Briefen (No.20).

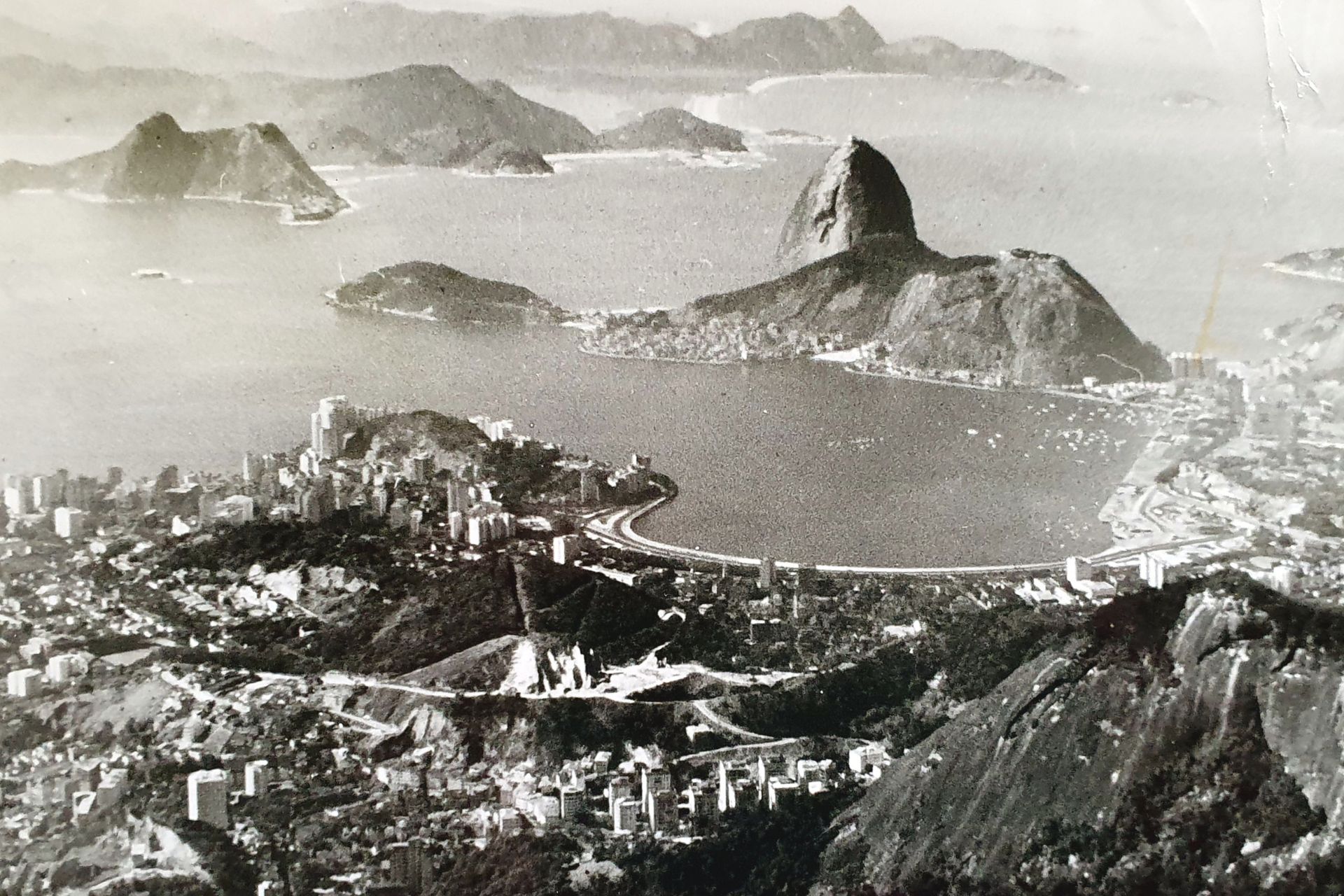

Eine Aufnahme aus Hajos Tagebuch – wir vermuten, dass sie den Anflug auf Rio de Janeiro am 6. Juni 1949 zeigt, den Hajo in seinem Bericht beschreibt.

Rio de Janeiro – Brasilien

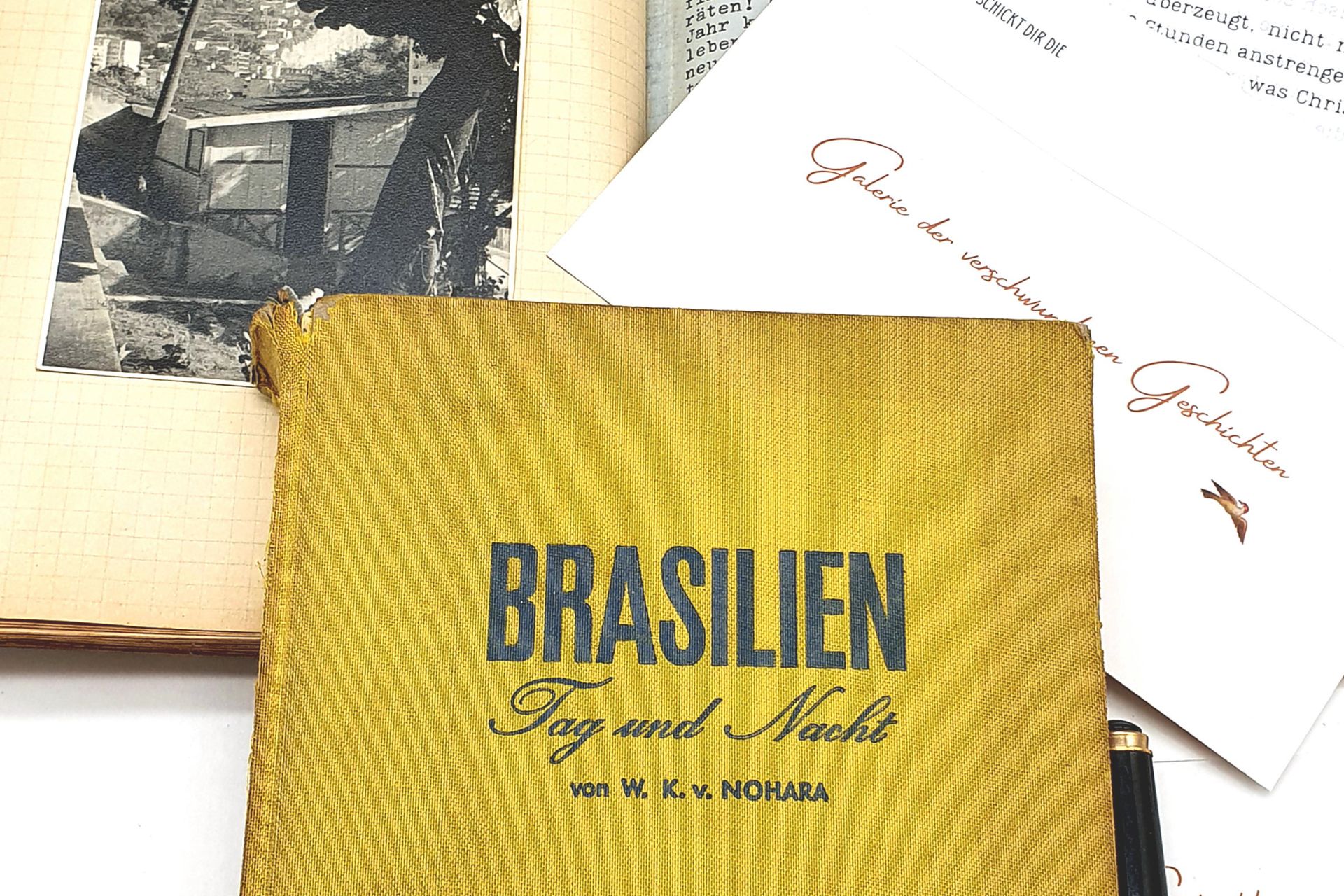

Der von Hajo erwähnte „Nohara“ (Wilhelm Komakichi von Nohara (1899-1950) ) beschreibt Rio in seinem Buch „Brasilien – Tag und Nacht“ (1938) fazinierend: „Rio aber gehört zu den Städten, nach denen man sich sehnt und die man erreicht, eine glückliche Geliebte, deren Umarnung niemals desillusioniert; sie ist, wenn man sie besucht, nicht weniger traumhaft schön als der Traum, ladylike genug, zu halten, was man sich von ihr verspreche: Sie rühmt sich als die Schönste und ist es auch. Ich habe noch nie einen Weltreisenden gesehen, der von ihr anders als mit verzücktem Blick gesprochen hätte.“ (S.83).

Rio de Janeiro (deutsch: Fluss des Januars) ist nach Sao Paulo die zweitgrößte Stadt Brasiliens und Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates. Der Name der Stadt beruht auf einem Irrtum des Seefahrers Gaspar de Lemos, der die Bucht am 1. Januar 1502 entdeckte, und für die Mündung eines großen Flusses hielt.

Die Stadt liegt geographisch unmittelbar nördlich des südlichen Wendekreises eingebettet zwischen dem Atlantik im Süden, der Guanabara-Bucht im Osten, den Ausläufern der Serra do Mar und einem Teil des zentralbrasilianischen Hochlandes im Norden und Westen. So ist die Stadt geprägt durch Buchten und Strände sowie durch die Granithügel, die zu den Ausläufern der Serra do Mar gehören.

Das Stadtgebiet hat eine Fläche von 1.182 Quadratkilometern und liegt im Durchschnitt 31 Meter über den Meeresspiegel.

Nach Schätzungen von 2021 hat die Metropolregion Rio rund 13,3 Millionen Einwohner. Damit gehört sie zu den Megastädten der Welt.

Von 1815-1821 war Rio die Hauptstadt des Königreiches von Portugal und Brasilien. Nach der Unabhängigkeit Brasiliens war die Stadt von 1822 bis 1960 Hauptstadt des Landes. Danach trat sie diesen Status an Brasilia ab.

Rio bleibt jedoch nach wie vor neben Sao Paulo das wichtigste Handels- und Finanzzentrum des Landes.

Als Wahrzeichen der Stadt gelten der Zuckerhut, die 38 Meter hohe Christusfigur auf dem Gipfel des Corcovados, sowie der Strand des Stadtteils Copacabana. Natürlich ist Rio darüber hinaus auch weltweit für seine Karnevalfeierlichkeiten bekannt. Die bunte Parade der Sambaschulen gehört zu den größten Karnevalsumzügen der Welt.

Auf das Ende des 15. Jahrhunderts entdeckte Gebiet des heutigen Brasiliens erhoben zunächst die Portugiesen Anspruch. Frankreich erkannte den Vertrag von Tordesillas nicht an und gründete 1555 auf der Ilha do Serigipe vor der Küste des heutigen Rios das Fort Coligny. Das von hier aus kontrollierte Gebiet erhielt den Namen France Antarctique. Mit den zu dieser Zeit in der Region lebenden Tupi-Indianern verbündeten sich die Franzosen.

1565 wurden die Franzosen allerdings durch die Portugiesen vertrieben, die am heutigen Morro do Castelo die Stadt São Sebastião do Rio de Janeiro gründeten.

1680 wurde Rio de Janeiro, mittlerweile eine Siedlung mit rund 4.000 Einwohnern, zu einem der wichtigsten portugiesischen Stützpunkte in Brasilien. Seitdem entwickelte sich die Stadt zu einer wichtigen Hafenstadt, u.a. forciert durch die Goldfunde in benachbarten Regionen.

1763 wurde Rio Hauptstadt des Vizekönigreiches Brasilien.

1808 erfuhr die Stadt einen weiteren Bedeutungsgewinn, als der portugiesische Hof im Zusammenhang mit der französischen Invasion Portugals durch Napoleon vor den auf Lissabon zumarschierenden Streitkräften nach Rio flüchtete. Mit dem Hof siedelten auch viele Künstler, Wissenschaftler und Adlige nach Brasilien über, und das wirtschaftliche und kulturelle Leben der Stadt veränderte sich enorm. So wurde die Brasilianische Nationalbibliothek auf den Buchbeständen begründet, die das portugiesische Königshaus in sein Exil mitgebracht hatte.

1815 wurde Rio de Janeiro die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs von Portugal, Brasilien und den Algarven. Durch Aufhebung vieler kolonialer Restriktionen wurde die wirtschaftliche Entwicklung stark gefördert und ein starkes Bevölkerungswachstum ausgelöst, eine Entwicklung, die bis in die 1980-er Jahre anhielt. Innerhalb von 100 Jahren verzehnfachte sich die Bevölkerungszahl von 500.000 (1891) auf rund 5 Mio. Einwohner (1980).

Anfang des 19. Jahrhundert entwickelte sich Rio auch zu einem Umschlagplatz für den afrikanischen Sklavenhandel in Südamerika.

Nach einem Militärputsch im Jahr 1889 wurde Brasilien zur Republik, Rio de Janeiro blieb aber Hauptstadt. Während der sogenannten Belle Epoque brasileira entwickelte sich die Stadt prunkvoll, finanziert von Kautschuk-Geldern und Kaffeeoligarchen.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert erlebte die Stadt eine weitere gesellschaftliche Blüte und wurde auch für die internationale High Society zum Treffpunkt. Durch den in den 1950-er Jahren einsetzenden Massentourismus veränderte sich insbesondere das Bild der strandnahen Stadtteile sehr stark und ist heute vor allem durch Hotels geprägt, während die vom Meer weiter entfernten Stadtteile sich aufgrund schlechter Infrastruktur, hoher Lebenshaltungskosten und Immobilienpreise mehr und mehr in Slums (Favelas) verwandelten.

Die Stadt war 2014 Spielort der Fußball-Weltmeisterschaft und 2016 Gastgeber der Olympischen Sommerspiele.

Zuckerhut

Der Zuckerhut (Pao de Acuar) ist ein steilwandiger Felsen mit einer Höhe von 396 Metern und ist auf der Halbinsel Urca am westlichen Eingang zur Guanabara-Bucht in Rio gelgen. Der Felsen besteht aus abgewittertem Granit.

Im Namen zeigt sich die große Bedeutung des Zuckerrohrs für die Stadt. Seefahrer formten im 16. und 17. Jahrhundert für den leichteren Transport aus Rohrzucker Blöcke, um sie nach Europa verschiffen zu können. Diese Zuckerblöcke erinnerten in ihrer Gestalt an die Form des Felsens.

Erstmals bestiegen wurde der Zuckerhut im Jahre 1817 von der englischen Bergsteigerin Henrietta Carstairs. Seit 1912/13 führt die Seilbahn O Bondinho auf den Zuckerhut.

Weiterführende Informationen

Interessanter Artikel des Deutschlandfunks:

https://www.deutschlandfunk.de/rio-de-janeiro-es-gibt-keine-schoenere-stadt-auf-erden-100.html

Doku von Arte:

Doku der NZZ:

Seilbahn auf den Zuckerhut:

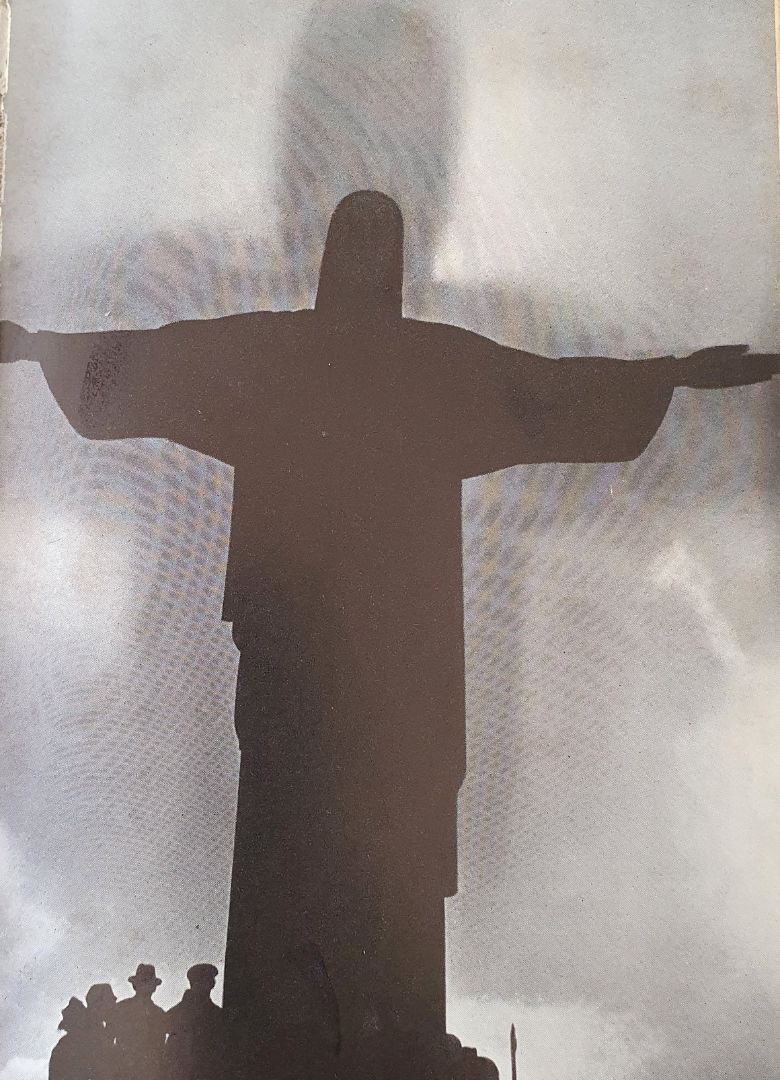

Eine Aufnahme der Christusstatue aus dem Buch von W.K.v. Nohara: Brasilien – Tag und Nacht“ (1938 ).

Christusstatue

Die weltberühmte Christusstatue „Cristo Redentor“ (Christus der Erlöser) ist das monumentale Wahrzeichen Rios im Süden der Stadt und steht auf dem Berg Corcovado. Sie ist im Art Deco-Stil gehalten, 30 Meter hoch und wurde 1931 errichtet. In ihrem rund acht Meter hohen Sockel befindet sich eine Kapelle.

Die Statue wurde aus Anlass der hundertjährigen Unabhängigkeit Brasiliens (1922/1925) geplant. Mit dem Bau wurde bereits 1922 begonnen. Die Fertigstellung dauerte allerdings wegen Finanzierungsproblemen 11 Jahre.

Die Entwürfe stammen vom brasilianischen Bauingenieur Heitor da Silva Costa in Zusammenarbeit mit dem französischen Ingenieur Albert Caquot.

Kopf und Hände der Statue wurden nach Gipsmodellen gefertigt, die der polnisch-französische Bildhauer Paul Landowski in Paris hergestellt hatte.

Anlässlich des 75. Jahrestages der Errichtung wurde die Statue im Jahre 2006 zum Wallfahrtsort erklärt.

Weiterführende Informationen

Beitrag Deutschlandfunk Kultur:

https://www.deutschlandfunkkultur.de/erloeser-auf-dem-berggipfel-102.html

Interessanter Beitrag BBC News (engl.):

Heitor da Silva Costa:

https://de.wikipedia.org/wiki/Heitor_da_Silva_Costa

Albert Caquot:

https://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Caquot

Paul Landowski:

https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Landowski

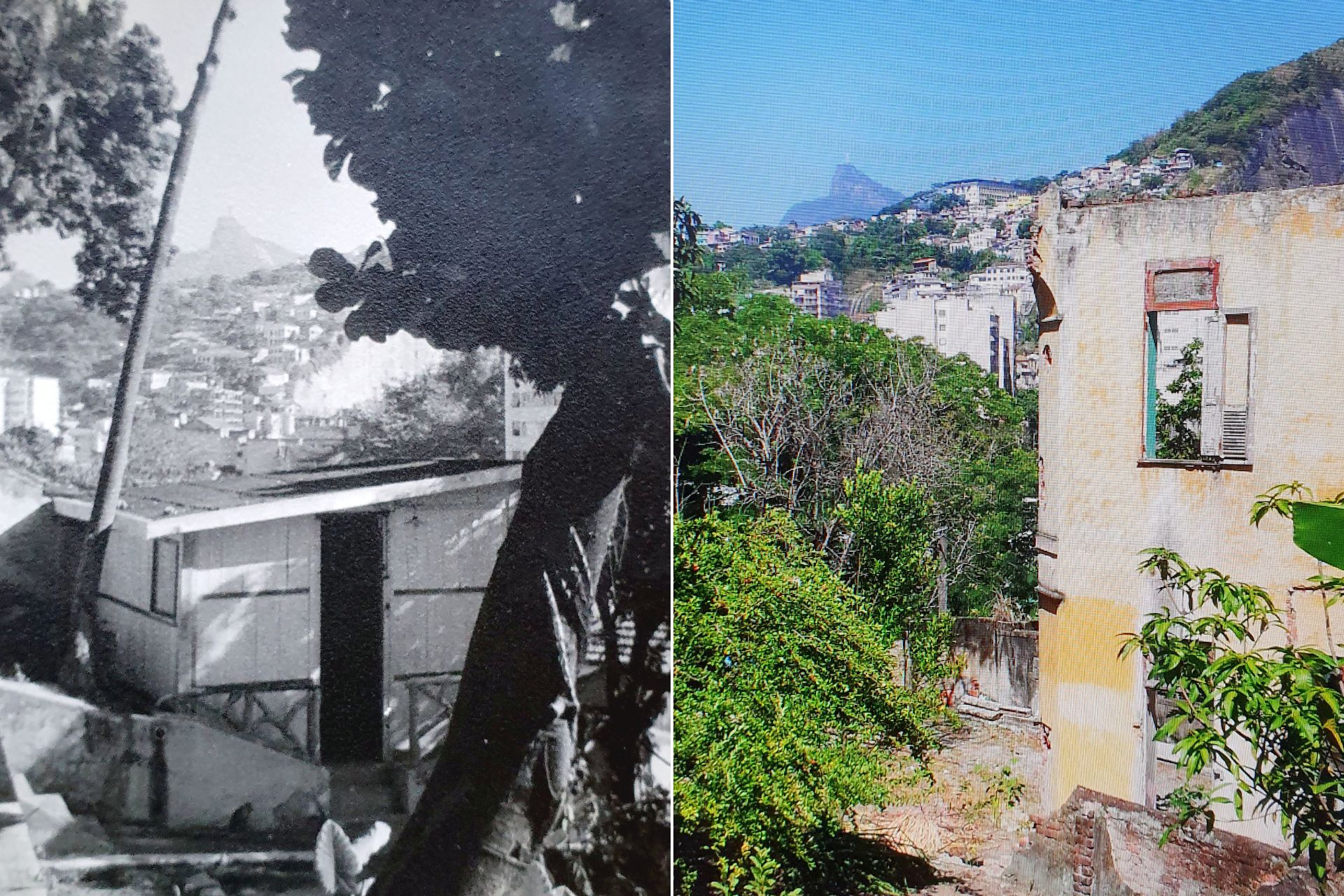

Straßenzug des Gebäudekomplexes „Villa Aymoré“ im Stadtteil Gloria, Rio de Janeiro. Bildquelle: https://diariodorio.com/historia-restauracao-da-villa-aymore-e-casa-cor-2015/

Villa Aymoré

Leider sind keine umfänglichen Informationen in deutscher Sprache vorhanden und auch die zur Sanierung erschienene Website ist derzeit nicht abrufbar. Daher wurden von uns einige brasilianische Seiten recherchiert und Auszüge daraus übersetzt.

Die Villa Aymoré befindet sich im heutigen Stadtteil Gloria, welcher bereits in der frühen Zeit der Stadt eine zentrale Rolle spielte.

Am Fuße des Hügels Morro da Gloria fand 1567 die Schlacht in der Guanabara Bucht statt, in der die Festung von Uruçú-mirim angegriffen wurde. Die Schlacht besiegelte die endgültige Niederlage der Franzosen.

Aber auch im weiteren Verlauf der Geschichte hatte dieser Stadtteil einen besonderen Status, v.a. mit der Ankunft (1808) des portugiesischen Königshauses in Brasilien. Der Prinzregent und spätere König Dom Joao VI. liebte u.a. die im Viertel gelegene Kirche „Igreja de Nossa Senhora da Gloria do Outeiro“. Entstandene aus einer Kapelle wurde diese zwischen 1714 und 1730 errichtet. In der Kirche wurde 1819 die erste Tochter von Dom Pedro I. und Dona Leopoldina, Prinzessin Maria da Gloria (später Königin Maria II von Portugal) getauft. Von da an wurden alle Mitglieder der kaiserlichen Familie hier getauft.

Die Kirche gilt als ein Juwel der Kolonialarchitektur Brasiliens.

Seit den späten 1880-er Jahren entstanden im Stadtteil viele Hotels, die als Residenzen von Senatoren dienten, die sich in Ausübung ihrer politischen Tätigkeiten vorrübergehend in Rio de Janeiro aufhielten. Bis in die 1930-er Jahre galt das Viertel als das Paris von Rio.

Die Villa Aymoré ist ein Architekturkomplex, der zwischen 1908 und 1910 von Antônio Mendes Campos, einem Portugiesen, erbaut wurde. Die einzelnen Häuser dieses Komplexes taufte er auf indigene Namen: Guarany, Tamoyo, Tupy, Goytacaz, Juruna, Kiriri, Carijó, Moema und Iracema.

Zunächst wurden die einzelnen Häuser vermietet, später auch einzelne Wohnungen darin. Der Gebäudekomplex blieb bis 2010 im Familienbesitz der Nachfahren von Mendes Campos.

Ab den 1980-er Jahren verfiel der Häuserkomplex zunehmend, ein Haus verschwand sogar völlig. Der Verfall wurde mit dem Kauf durch eine Immobiliengesellschaft im Jahr 2010 gestoppt, die die Häuser sensibel restaurierte. Alle Fassaden wurden erhalten. Die Wiedereröffnung fand 2015 statt. Heute sind hier Museen, Restaurants, Büros und eine der besten Business Schulen Brasiliens untergebracht.

Da sich die Hausnummerierung mehrfach geändert hat, konnten wir bisher leider nicht feststellen, in welchem der Häuser die Pension Caminer untergebracht war.

Links eine Aufnahme von Hajo von 1949 – rechts eine Aufnahme, die Rika von einer Architektenprojektseite abfotografiert hat, die einen Teil des Gebäudekomplexes ca. 2010 zeigt. Wir gehen davon aus, dass die Pension Caminer wahrscheinlich eher am Ende der Häuserzeile gelegen hat. Bildquelle: https://architizer.com/idea/1188644/

Weiterführende Informationen

Stadtteilgeschichte:

https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3ria_(Rio_de_Janeiro)

Villa Aymoré:

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Villa_Aymor%C3%A9

Interessante Eindrücke von der Sanierung:

Facebook:

Sao Joao – Johannesfest

Ähnlich wie in europäisch-christlichen Traditionen zum Johannistag wird in Brasilien, insbesondere im Nordosten, das Fest Sao Joao gefeiert. Es gilt als das zweitwichtigste Fest nach dem Karneval. Zentren des Festes sind vor allem die Städte Caruaru und Campina Grande.

Da das Fest zeitlich mit der Maisernte zusammenfällt, werden viele Maisgerichte, oft über dem Johannisfeuer, zubereitet und gemeinsam gegessen. Zudem finden vielfältige Kulturdarbietungen statt, die von den Tänzen Forro und Pastoril dominiert werden. Frauen tragen traditionell bunte, weite Kleider, die Männer karierte Hemden und Strohhüte.

Der Johannistag als das Hochfest der Geburt von Johannes dem Täufer am 24. Juni steht seit jeher in enger Verbindung mit der zwischen dem 20. und 22. Juni stattfindenden Sommersonnenwende und liegt genau sechs Monate vor der Geburt Christi am 24. Dezember. Um diesen Festtag hat sich in vielen Ländern ein ausgeprägtes Brauchtum entwickelt.

Auch in Deutschland, Frankreich (Saint-Jean), Österreich, der Schweiz oder Skandinavien werden entsprechende Feste gefeiert oder Johannisfeuer entzündet.

Weiterführende Informationen

Johannistag:

https://de.wikipedia.org/wiki/Johannistag

Historischer Filmbeitrag über das Brauchtum der ARD:

ogy.de/jhb6

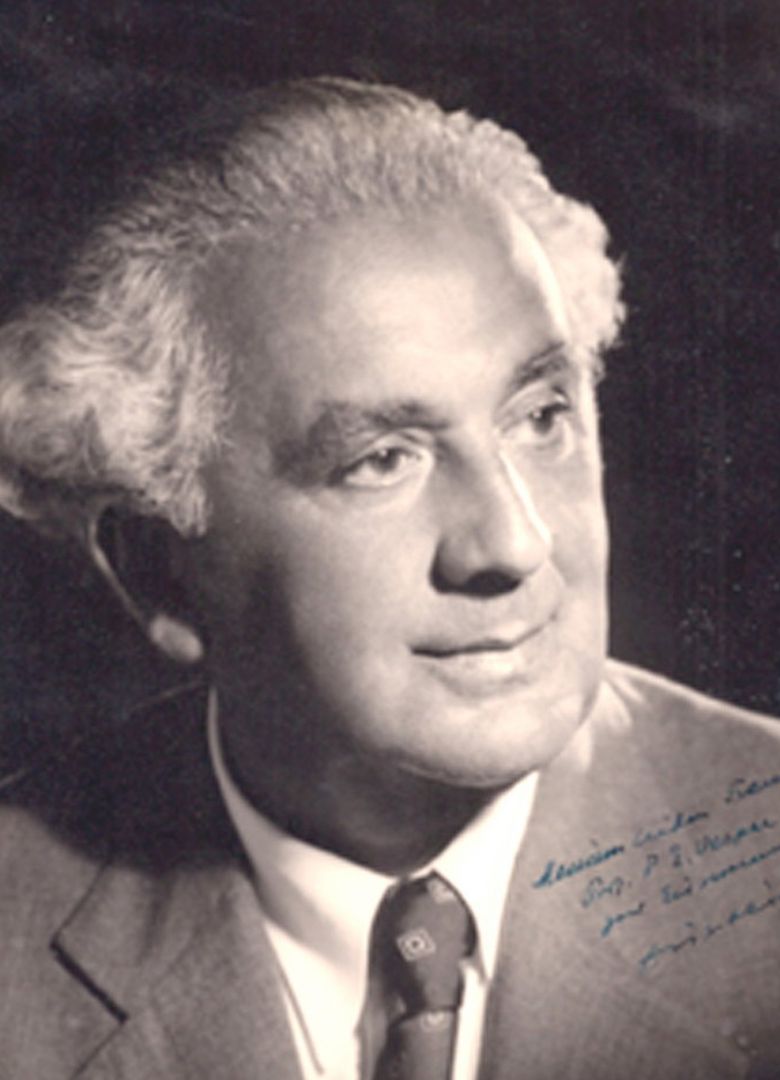

Fritz Feigl

Fritz Feigl (1891-1971) war ein österreichisch-brasilianischer Chemiker, der an den Universitäten von Wien und Rio de Janeiro lehrte. Er gilt als Begründer analytischer Tüpfeltests und hat somit maßgeblich zur Entwicklung analytischer Schnelltests beigetragen.

Fritz Feigl wuchs in gutbürgerlichen Verhältnissen in Wien auf und studierte an der dortigen Technischen Hochschule, die er 1914 als Chemieingenieur verlies.

Im Ersten Weltkrieg diente er im Österreich-ungarischen Heer, wurde an der russischen Front verletzt, mehrfach ausgezeichnet und bis zum Rang eines Hauptmann befördert.

1920 promovierte er bei Wilhelm Schlenk über das Thema „Über die Verwendung vn Tüpfelreaktionen in der qualitativen Analyse“. Bereits im gleichen Jahr wurde er Assistenz-Professor, 1935 zum Professor für Anorganischen Analytische Chemie und 1937 zum Lehrstuhlinhaber berufen.

Darüber hinaus begründete Feigl die Volkshochschule, in der er bis zu seiner Auswanderung für berufstätige Kriegsheimkehrer Vorlesungen hielt.

Als Österreich 1938 von den Nationalsozialisten an Deutschland angegliedert wurde, musste er als Deutsch-Sudete jüdischer Abstammung seinen Lehrstuhl in Wien aufgeben. Zunächst wanderte er mit seiner Familie in die Schweiz, dann nach Belgien aus, wo er u.a. in Gent zunächst seine Lehrtätigkeit weiterführte. Zwar erhielt er eine Einladung, an der Universität von St. Andrews in Schottland zu lehren, musste aber ablehnen, da zu diesem Zeitpunkt eine Reise nach Schottland mit jüdischen Ausweispapieren bereits sehr schwierig war.

1940, nach der Invasion Belgiens durch die deutsche Wehrmacht, wurde Fritz Feigl in das französische KZ Perpignan gebracht. Seine Frau (seine ehemalige Schülerin) und sein Sohn konnten entkommen und zogen nach Toulouse, wo sie beim brasilianischen Botschafter von Vichy ein Visum bekamen. Nach geglückter Flucht Feigls aus dem KZ immigrierten alle drei nach Portugal. Von Lissabon aus fuhren sie mit dem Flüchtlingsschiff Serpa Pinto nach Brasilien, wo sie am 29. November 1940 in Rio de Janeiro ankamen.

1944 nahm Feigl die brasilianische Staatsbürgerschaft an. Er liebte die Stadt sehr und lehnte daher auch mehrere Angebote für US-amerikanische Lehrstühle ab, um in Rio bleiben zu können. Von 1942 bis 1961 leitete er das Laboratorio da Producao Mineral des Landwirtschaftsministeriums in Rio de Janeiro und wurde als Professor an die Universität in Rio berufen. 1948 zeichnete die Technische Hochschule Wien Feigl mit einem Ehrendoktorat aus, 1960 wurde er Honorarprofessor an der Universität Wien, 1967 erhielt er die Ehrendoktorwürde. Er wurde zweimal für den Nobelpreis vorgeschlagen. Nach ihm ist der Feigl-Preis der Österreichischen Gesellschaft für Analytische Chemie benannt.

Bis zum seinem Tod 1971 arbeitete er unermüdlich an neuen analytischen Methoden.

Weiterführende Informationen

Fritz Feigl:

https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Feigl

Informationen zu Fritz Feigl der Universität Wien:

https://chemie.univie.ac.at/ueber-uns/gedenkwand/vertriebene-chemikerinnen/fritz-feigl/

Rundflug über die Stadt:

Fritz Feigl Preis:

https://www.asac.at/de/auszeichnungen/fritz+feigl+preis

Nohara

Wilhelm Koma Nohara oder Wilhelm Komakichi von Nohara (1899-1950) wurde als Sohn eines japanischen Chemikers (Komakichi Nohara) und einer deutschen Mutter (Katharina Eick) in Yokohama geboren. Nohara studierte 1920-21 Kunstgeschichte an der Universität Berlin und lebte anschließend als freier Schriftsteller dort. In den 1920-er Jahre war er wohl Mitglied des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller. Da Nohara mit einer lettischen Jüdin verheiratet war, ist er nach Aussagen von Wegbegleitern Mitarbeiter an der Japanischen Botschaft in Berlin geworden, wo er als Redenschreiber und Dolmetscher für den damaligen Botschafter Oshima sowie für militärische Fachgespräche der Wehrmachtsführung mit der japanischen Militärführung in Berlin fungierte. Seine Erkenntnisse leitete er während des Zweiten Weltkriegs an antifaschistische Kreise in Schweden weiter.

1944 zog er nach Strausberg bei Berlin und lebte danach ein Jahr in Moskau. Nach Ende des Krieges lebte er zunächst in Jüterbog und die letzten Lebensjahre in Berlin (West).

Nohara war Verfasser von Jugendbüchern sowie Reiseberichten und politischen Schriften in deutscher Sprache.

In seinem Buch „Brasilien – Tag und Nacht“ beschreibt er, das Omnibusfahren in Rio (in den 1930-er Jahren!) sehr eindrücklich, auf das Hajo in seinem Bericht Bezug nimmt: „Fahren im brasilianischen Bus ist ein eigenes Vergnügen; wer aus Europa kommt, wird das Gefühl nicht los, daß in jeder Sekunde seine letzte Stunde geschlagen hat. Ein brasilianischer Autobus hat – es kann nicht anders sein – Gelenke, die Biegsamkeit eines Tausendfußes; anders ist es nicht möglich, daß er sich schlängelt, durch Klumpen von Autos, Fußgängern und Karren hindurchwindet: möglich auch, daß er die Fähigkeit der Spaltung hat, daß er sich zu den beiden Seiten des Hindernosses teilt. Das bewegt sich jedenfalls mit Hupen und Rattern und dem hysterischen Kreischen angezogener Vierradbremsen in einem höllischen Tempo, nein, in einer Serie von Panthersprüngen daher, und der Fahrer, ganz entfernt davon, dem heilen Heimbringen des Wagens die ganze Aufmerksamkeit zu widmen, lümmelt leger am Volant, tänzelt auf Gaspedal und Fußbremse anscheinend einen Sambatakt und macht nebenher noch den Schaffner, den sich der brasilianische Bus vernünftigerweise spart.“

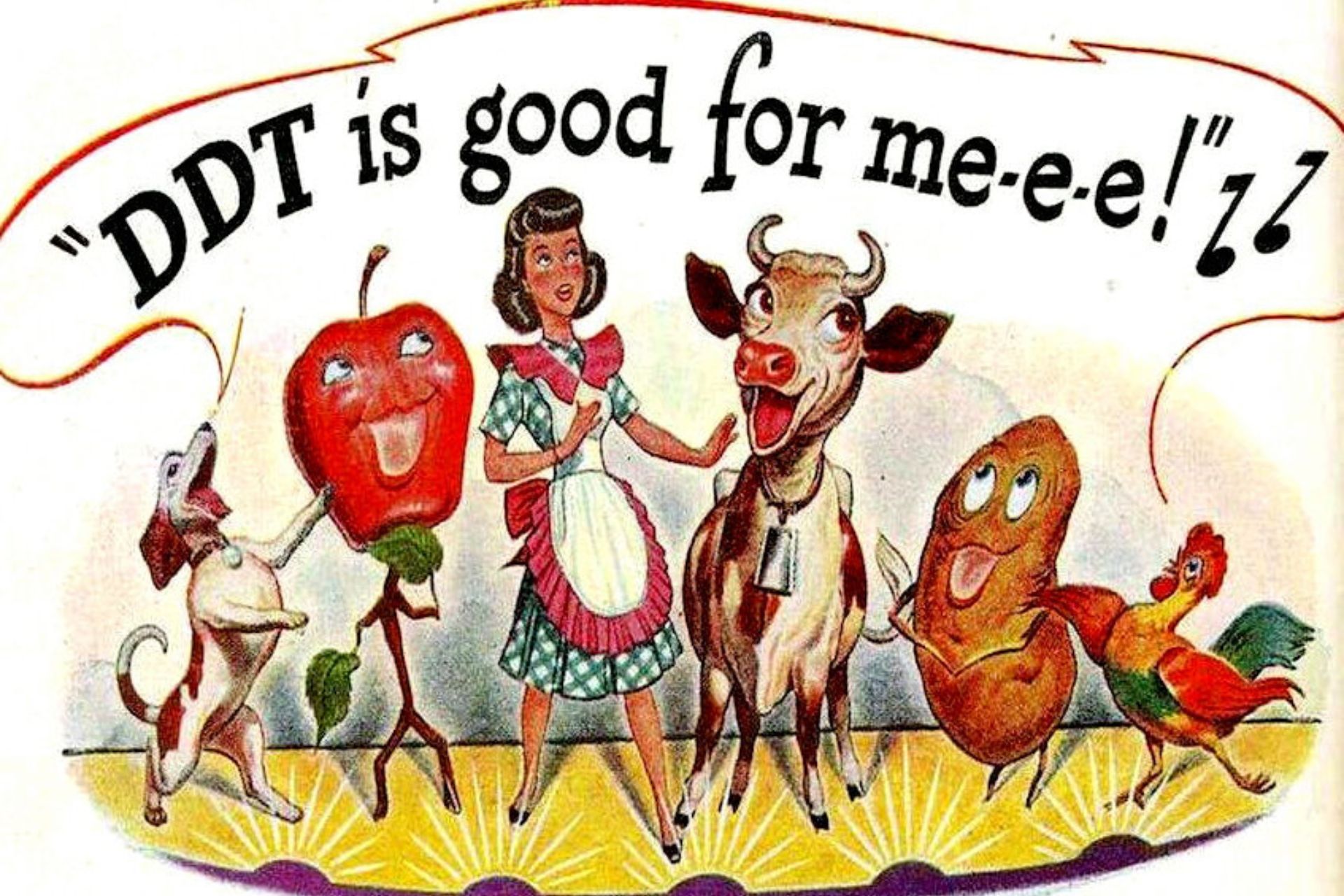

Bildquelle: Diese Werbung erschien am 30. Juni 1947 im Time Magazine.

DDT

Ist die Abkürzung für Dichlordiphenyltrichlorethan, ein Insektizid, das seit Anfang der 1940-er Jahre als Kontakt- und Fraßgift eingesetzt wurde. Aufgrund seiner guten Wirksamkeit und dem einfachen Herstellungsverfahren bei gleichzeitig geringer Toxizität für Säugetiere, war es jahrzehntelang weltweit das meistverwendete Insektizid.

Im Laufe der Zeit wurde allerdings festgestellt, dass einige seiner Abbauprodukte hormonähnliche Wirkungen zeigten und möglicherweise krebsauslösend sein könnten. Daher wurde bereits in den 1970-er Jahren in den meisten westlichen Industrieländern die Verwendung verboten. In Ländern, die das Stockholmer Übereinkommen (2004) ratifiziert haben, ist DDT nur noch zur Bekämpfung von kranheitsübertragenden Insekten, insbesondere den Überträgern von Malaria, zulässig.

Weiterführende Informationen

Interessanter Artikel der Süddeutschen Zeitung: „DDT – vom Wundermittel zum Teufelszeug“:

Hintergründe für Chemieinteressierte:

https://www.chemie.de/lexikon/DDT.html

Interessanter Artikel (engl.) des Science History Institutes:

https://www.sciencehistory.org/distillations/beyond-silent-spring-an-alternate-history-of-ddt

#verschwundenegeschichten

Folge uns @verschwundene.geschichten

0 Kommentare