Hajo berichtet im Brief No. 14 seiner Schwester Gisela wie er und Christine Zürich verlassen und sich per Zug auf den Weg nach Genua machen. Sie erleben neue Landschaften, entdecken besondere Orte und Sehenswürdigkeiten und staunen über italienische Gerichte.

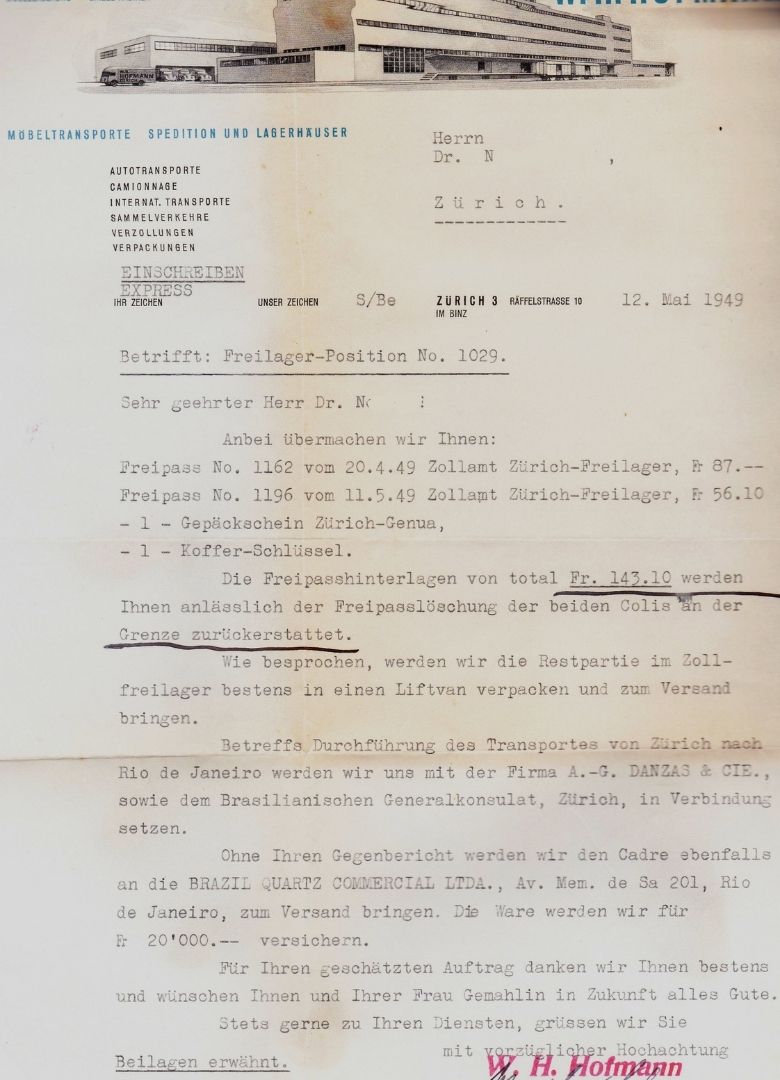

Leider ist der Passierschein von Hajo nicht mehr vorhanden. Sicher hat es sich hierbei lediglich um ein Dokument gehandelt. Der hier abgebildete Pass dient nur der Anschauung.

Salvo conduto

[Aus brasilianischen Quellen übersetzt]

Salvo conduto ist ein Dokument, das mit einem Passierschein oder Geleitbrief vergleichbar ist. Es wurde von den Behörden ausgestellt, um den Inhabern die Durchreise durch ein bestimmtes Gebiet zu gestatten. Dabei kann der Transit frei oder aber unter Polizei-oder Militärbegleitung erfolgen. Solche Passierscheine werden vor allem in Kriegs- oder Krisenzeiten für Bürger ausgestellt, die aus verschiedenen Gründen andernfalls festgenommen werden könnten.

In Brasilien wurden während des Zweiten Weltkriegs in großem Umfang Passierscheine an italienische, deutsche und japanische Einwanderer ausgegeben. Der Passierschein war notwendig, damit die Einwanderer innerhalb Brasiliens reisen konnten, das den Achsenmächten den Krieg erklärt hatte.

Heutzutage ist das „sichere Geleit“ ein diplomatisches Privileg.

Weiterführende Informationen:

Salvo conduto:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvo-conduto

Passierschein:

https://de.wikipedia.org/wiki/Passierschein_(Dokument)

Geleitrecht:

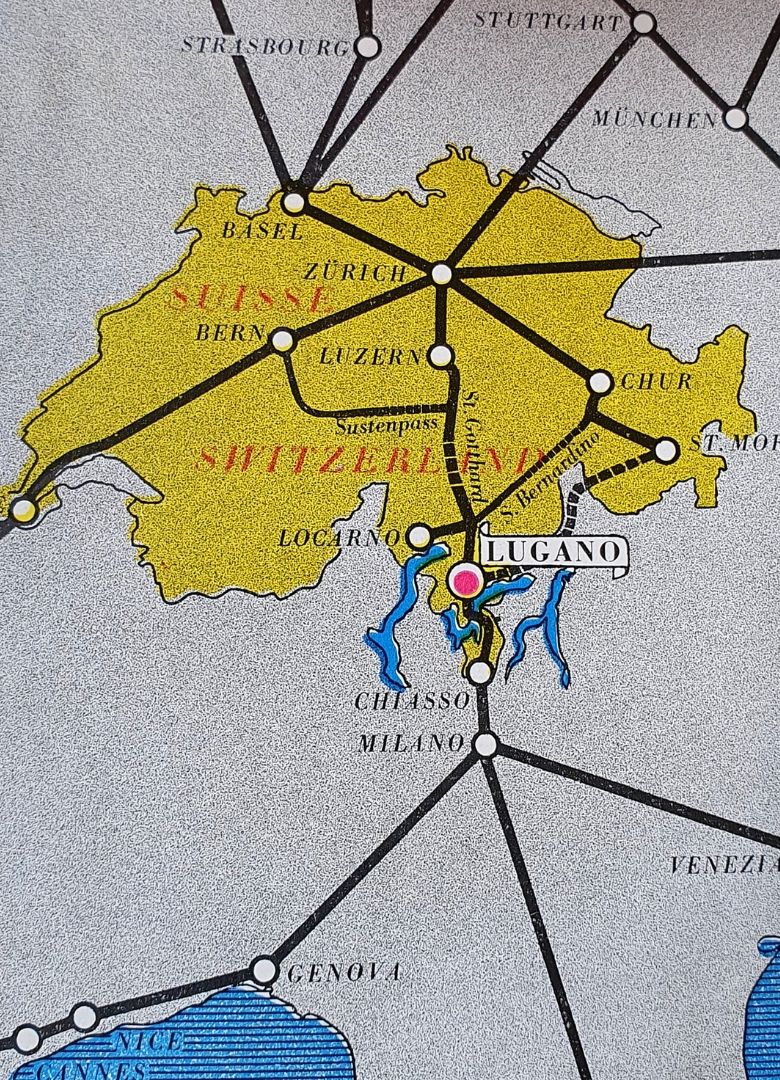

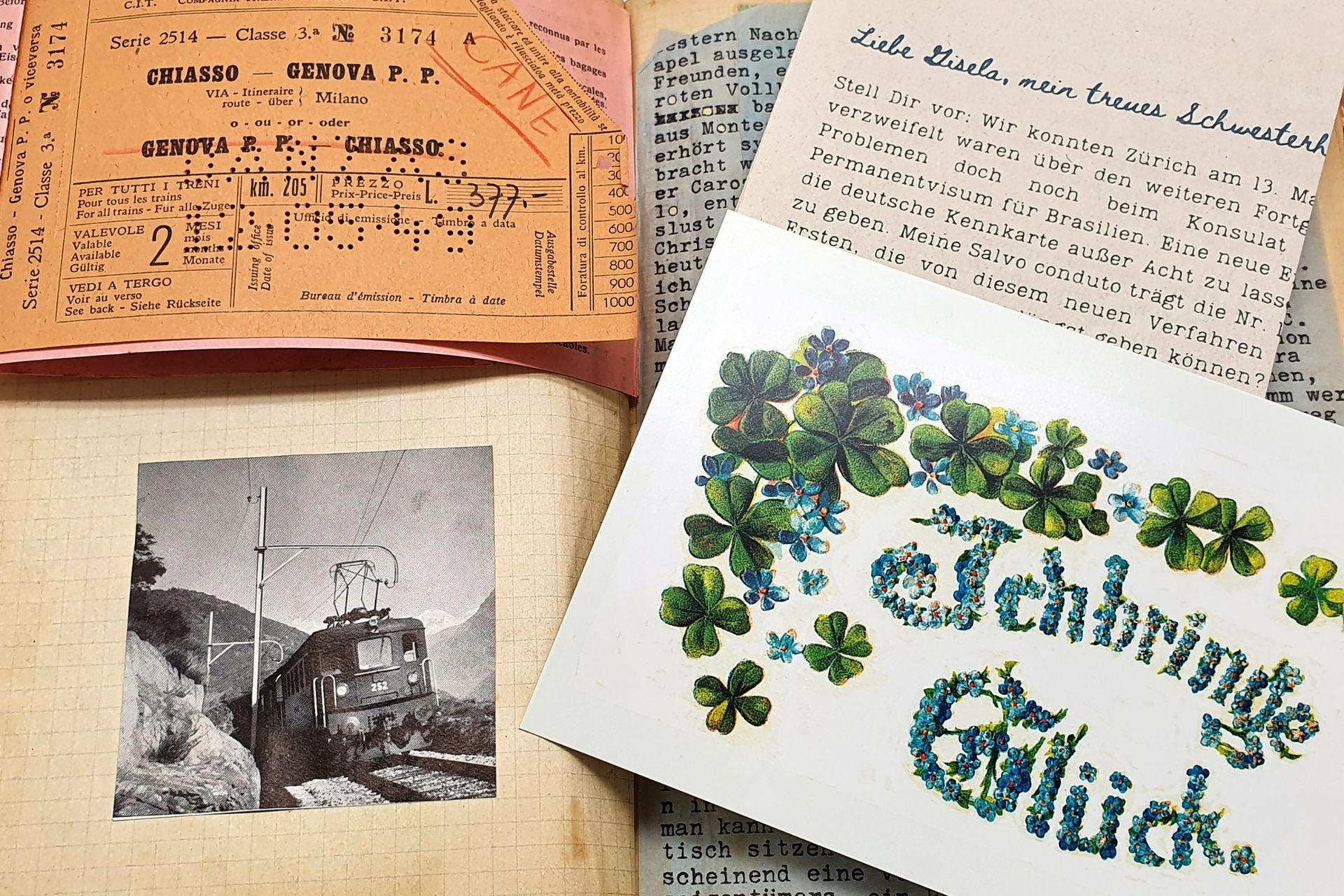

Diese Darstellung des Weges von Hajo und Christine von Zürich über Lugano, Chiasso, Mailand bis nach Genua fand sich im Koffer mit Hajos Aufzeichnungen.

Vierwaldstätter-See

Der Vierwaldstättersee ist ein von den Voralpen umgebener See in der Zentralschweiz auf dem Gebiet der Kantone Uri, Schwyz, Unterwalden und Luzern. Der See ist 114km2 groß und liegt auf einer Höhe von 433 m.ü. M. . Er ist bis zu 214m tief und besteht aus mehreren Buchten und Seebecken.

Die frühesten menschlichen Spuren am See sind neolithische Seeufersiedlungen aus dem 5. bis 4. Jahrtausend v. Chr. bei Stansstad-Kehrsiten. Zahlreiche Ortsnamen weisen auf eine keltische, später gallorömische Besiedlung hin.

Kulturelle und historische Eigenheiten des Seegebietes sind u.a. die eigenständige Rezeption der italienischen Renaissance und des Barocks, der Einfluss der Gegenreformation, sowie die Kleinräumigkeit des lokalen Brauchtums und der Mundarten.

Im 19. Jahrhundert entdeckten Engländer auf dem Weg in den Süden die Bergwelt der Innerschweiz, so dass mehrere Kur- und Badeorte, wie z.B. Weggis oder Gersau entstanden.

1871 wurde mit der „Vitznau-Rigi-Bahn“ die allererste Zahnradbahn Europas eröffnet. Und 1889 baute man von Alpnachstad auf den Pilatus die bis heute steilste Zahnradbahn der Welt.

Auf dem See verkehrt mit fünf Dampfschiffen eine der größten Dampfschiffflotten Europas.

Weiterführende Informationen:

Vierwaldstättersee:

https://www.lakelucerne.ch/de/

Vitznau-Rigi-Bahn:

https://www.rigi.ch/erleben/bergbahnen/zahnradbahn-vitznau-rigi-kulm

Pilatus: die steilste Zahnradbahn der Welt:

https://www.pilatus.ch/entdecken/zahnradbahn

Liste aktiver Dampfschiffe weltweit:

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_aktiven_Dampfschiffen

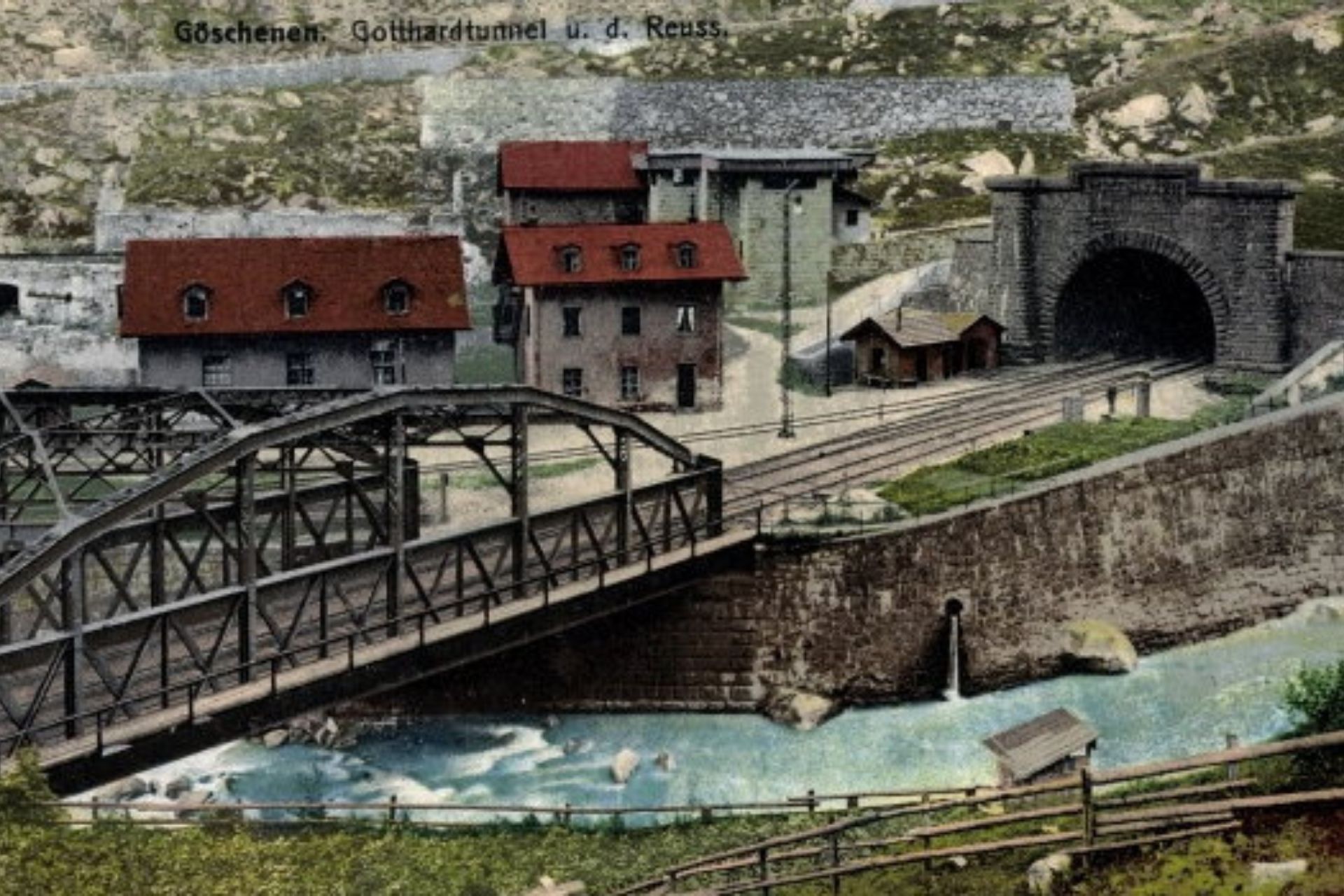

Gotthardtunnel

Der Gotthardtunnel wurde von 1872 bis 1880 als Scheiteltunnel unter den Gipfeln des Gotthardmassivs in Nord-Süd-Richtung gebaut. Der „Durchstich“ erfolgte am Sonntag, den 29. Februar 1880 nach sieben Jahren und fünf Monaten Bauzeit. Die Abweichungen betrugen seitlich lediglich 33 Zentimeter und 5 Zentimeter in der Höhe – eine Meisterleistung der damaligen Ingenieurs- und Vermessungstechnik. Während der Bauarbeiten starben 199 Bauarbeiter.

Der Eisenbahntunnel der Gotthardbahn ist 15.003 Meter lang und besteht aus einer einzelnen, doppelgleisig ausgebauten Tunnelröhre zwischen den Ortschaften Göschenen (Kanton Uri) und Airolo (Kanton Tessin).

Der Tunnel wurde auf einer Höhe von 1.150 Metern ü.M. gebohrt und gesprengt. Im Mittel wird er von etwa 1.100 Metern Gebirge überdeckt.

Vom 22. bis zum 25. Mai 1882 wurde mit über 600 Gästen aus ganz Europa die Segnung des Tunnels gefeiert.

1888 fuhren maximal 32 Züge pro Tag durch den Tunnel., 1923 waren es 50 Züge, 1938 74 Züge. Seit 1920 verkehrten die Züge bereits elektrisch.

1954 wurde die Station Airolo und 1957 die Station Göschenen als Autoverladestation umgebaut. 1960 verkehrten täglich 197 Züge durch den Tunnel, wovon etwa 70 Prozent Güterzüge waren.

Die Autoverladung wurde mit der Eröffnung des Gotthard-Strassentunnels 1980 eingestellt.

Weiterführende Informationen

Gotthardtunnel:

http://www.alpentunnel.de/10_Epochial/30_Gotthard/10_Aktuell/frame_epochial_Gotthard_aktuelles.htm

Gotthardtunnel – das Jahrhundertbauwerk. Dokumentation des SRF:

Projekt Gotthard UNESCO Welterbe:

http://www.museumsfabrik.ch/gotthardbahn_unesco_welterbe.html

Briefedition Alfred Escher (Schweizer Politiker, Wirtschaftsführer und Eisenbahnunternehmer):

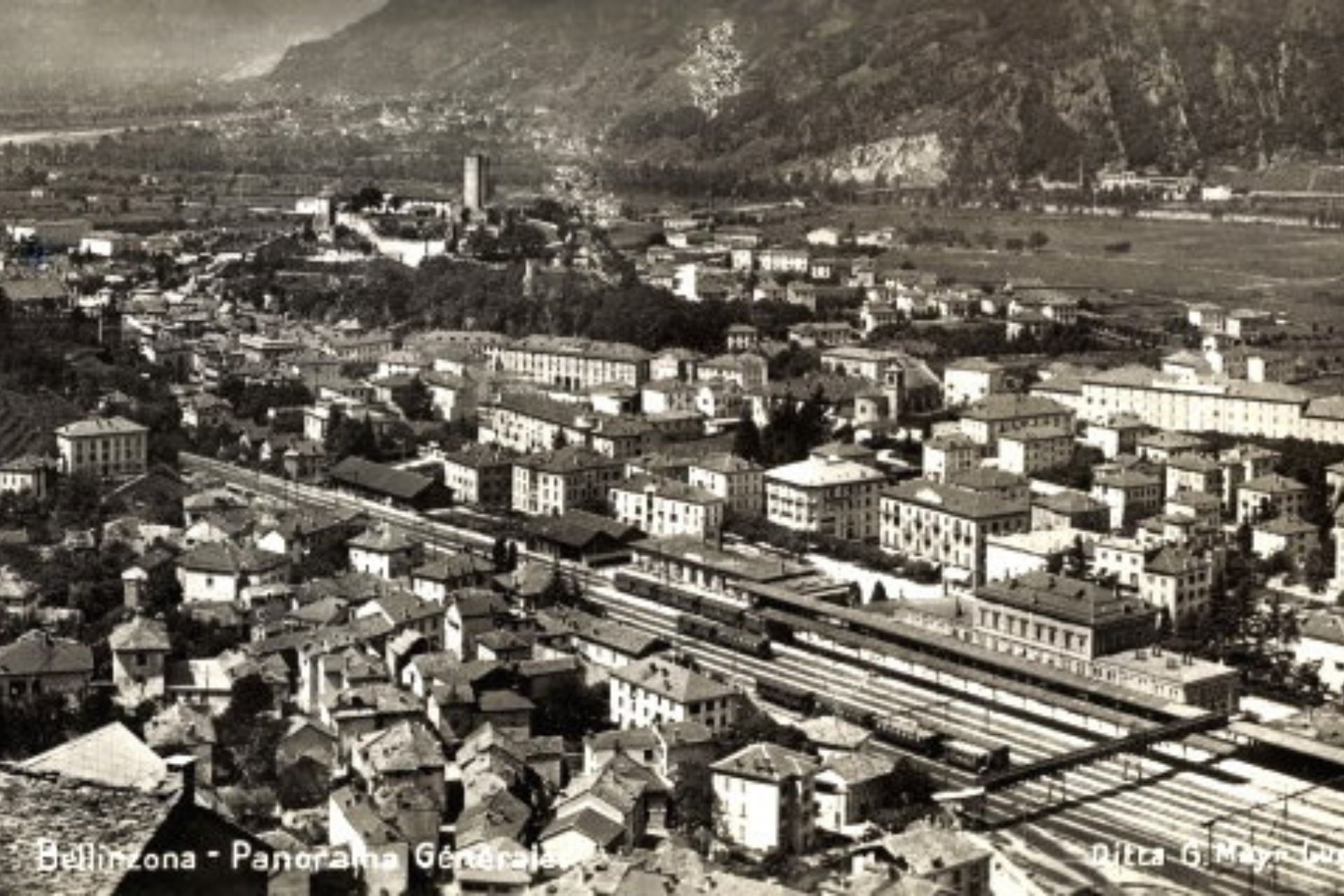

Bellinzona

Bellinzona ist ein Ort sowie eine politische Gemeinde im italienischsprachigen Kanton Tessin in der Schweiz. Mit heute rund 43.000 Einwohnern ist Bellinzona nach Lugano die zweitgrößte Stadt des Kantons.

Der Ort liegt in einer Talebene am Fuß des Gotthardmassivs und östlich des Flusses Tessin.

Erstmals erwähnt wird Bellinzona 590 als Bellitiona.

Aufgrund seiner Lage war der Ort Schlüssel zu den Pässen St. Gotthard, Lukmanier und San Bernardino und damit von großer strategischer Bedeutung.

Archäologen gehen davon aus, dass die Stadt bereits seit über 4.000 Jahren bewohnt wird. Allerdings vermutet man die Siedlungen aus der Jungsteinzeit auf dem Hang, dem heutigen Castelgrande, da diese Lage eine Verteidigung erleichterte und vor Hochwasser schützte. Die im 5. Jahrhundert aus dem Süden kommenden Langobarden bauten das heutige Castelgrande zur Befestigungsanlage aus.

Die Burgen von Bellinzona zählen seit dem Jahr 2000 zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Auch heute ist Bellinzona Verkehrsknotenpunkt, da von hieraus die Alpenpässe erreichbar sind.

Die Gotthardbahn von Luzern bzw. Zürich führt über den Bahnhof Bellinzona nach Chiasso.

Weiterführende Informationen

Website der Gemeinde:

Bellinzona:

Stadtbefestigung:

Lugano

Lugano ist eine Universitäts-, Kongress- und Kulturstadt, sowie politische Gemeinde im Schweizer Kanton Tessin. Nach Zürich und Genf ist Lugano der drittgrößte Finanzplatz der Schweiz. Der Ort liegt an der Mündung des Flusses Cassarate in den Luganersee und hat heute um die 63.000 Einwohner.

Umgeben ist der Ort von drei Bergen – dem Monte Brè (925m), dem Monte San Salvatore (912m) und dem Sighignola (1.314m).

Archäologen gehen davon aus, dass das Gebiet von Leponitiern besiedelt war. Die Anwesenheit der Römer ist ab dem 1. Jahrhundert v. Chr. belegbar. Erstmals urkundlich erwähnt wird Lugano als „Luanasco“ um 804.

Durch das Mittelalter hindurch war Lugano immer wieder von Konflikten zwischen Como und Mailand betroffen, da diese oft auf Schlachtfeldern ausgetragen wurden, die auf dem Gebiet des heutigen Kantons lagen.

Im 14. Jahrhundert gelangte die Stadt unter die Herrschaft der Mailänder Visconti. Danach war die Stadt von französischen Söldnern besetzt. Diese wurden 1513 von den Eidgenossen vertrieben, sodass Lugano seither unter eidgenössischer Herrschaft stand.

Weiterführende Informationen

Lugano – Website der Stadt:

Lugano – Informationen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Lugano

Tourismusinformationen:

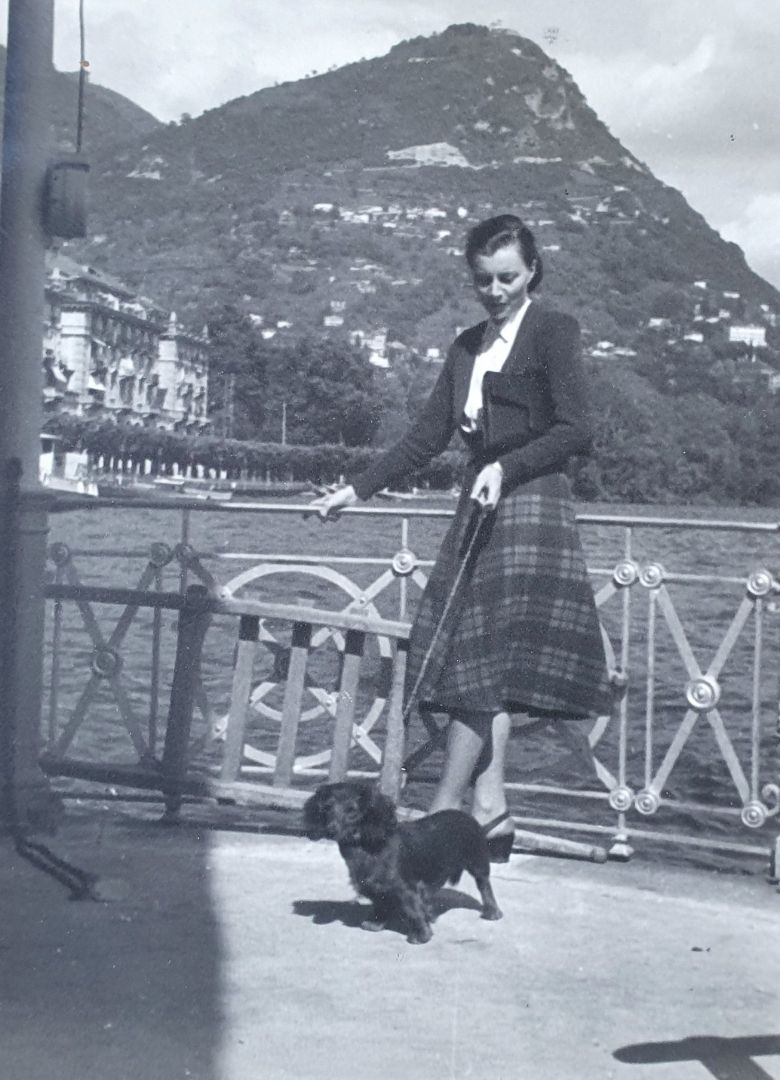

Ein Foto, wahrscheinlich hat es Hajo mit seiner Leica IIIc gemacht, von Christine und Buzzele in Lugano.

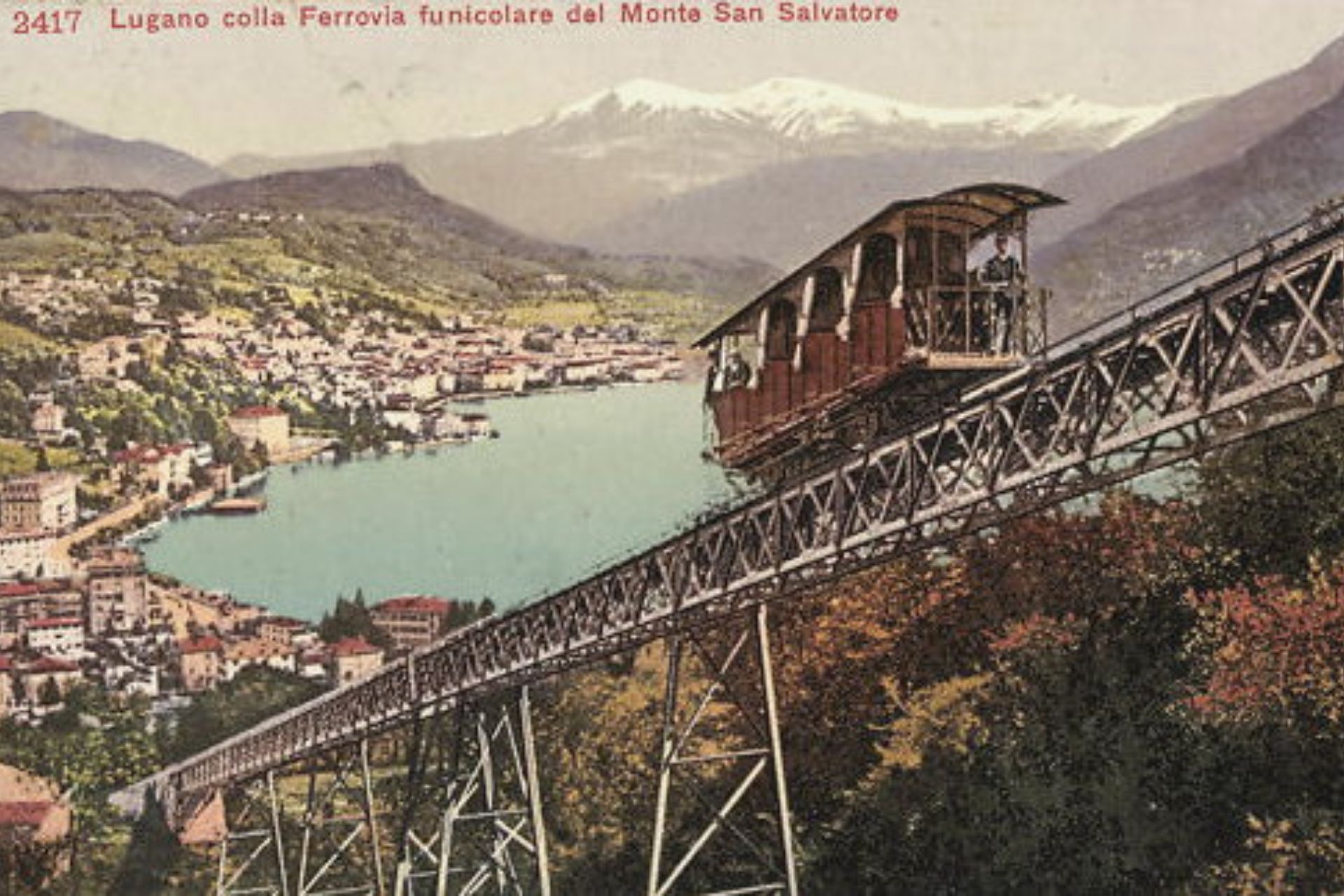

Funicolare

Als „Funicolare“ wird eine Standseilbahn bezeichnet. Mit einer solchen Bahn können auf kurzer Strecke beträchtliche Höhenunterschiede überwunden werden. Bei Bergstrecken verkehren meist zwei Wagen, die fest mit einem Drahtseil verbunden sind, das in der Bergstation über eine Seilscheibe geführt wird. Dabei halten sich beide Wagen ungefähr im Gleichgewicht, so dass für den Antrieb nur kleine Kräfte gebraucht werden. Daher begegnet meistens der talwärts fahrende Wagen dem bergwärts fahrenden Wagen in der Mitte der Strecke, wo eine Ausweichstelle angelegt ist.

Eine Standseilbahn wird in einem militärischen Feuerwerksbuch erstmals 1411 beschrieben. Früher dienten sie vornehmlich dem Transport von Material und Personen zu Burganlagen auf steilen Bergkuppen.

Die älteste Standseilbahn der Welt ist der 1495 errichtete Reißzug auf die Festung Hohensalzburg.

Als älteste, dem Personentransport dienende Standseilbahn, zählt die 1845 eröffnete Wasserballastbahn „Prospect Park Incline Railway“ bei den Niagarafällen in den Vereinigten Staaten.

In Europa verkehrte die erste Standseilbahn in Lyon. Die älteste auf orginalem Gleis verkehrende Standseilbahn Europas ist die seit 1870 verkehrende Budavari Siklo in Budapest.

Die Funicolare in Lugano wurde 1886 eröffnet und dient seitdem dem innerstädtischen Verkehr und befördert jährlich über zwei Millionen Fahrgäste.

Weiterführende Informationen

Standseilbahn Lugano:

https://de.wikipedia.org/wiki/Standseilbahn_Lugano%E2%80%93Bahnhof_SBB

Reißzug:

https://www.sn.at/wiki/Rei%C3%9Fzug

Standseilbahnen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Standseilbahn

Standseilbahnen in Deutschland:

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Standseilbahnen#Deutschland

Standseilbahnen in Österreich:

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Standseilbahnen#%C3%96sterreich

Standseilbahnen in der Schweiz:

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Schweizer_Standseilbahnen

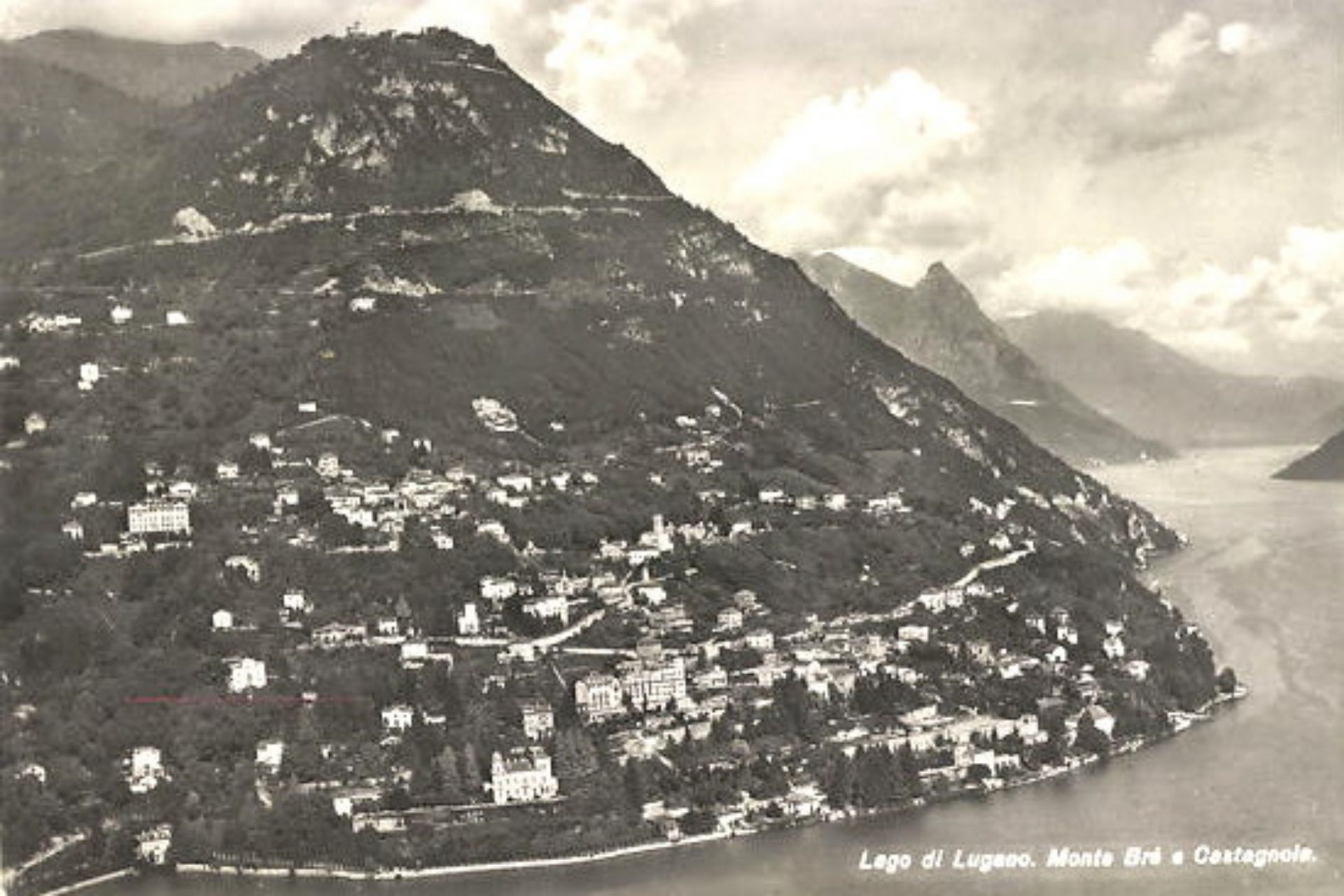

Monte Brè

Der Monte Brè ist ein östlich von Lugano liegender Berg mit einer Höhe von 925 m. ü. M., der zu den Comer Voralpen gehört und als Hausberg Luganos gilt. Er ist beliebter Aussichtsberg mit Blick auf die Bucht von Lugano und die Walliser sowie Berner Alpen.

Auf der Ostseite des Berges befindet sich auf 800 Metern Höhe der Luganer Stadtteil Brè, der ca. 300 Einwohner hat.

Seit 1912 führt eine Standseilbahn auf den Berg.

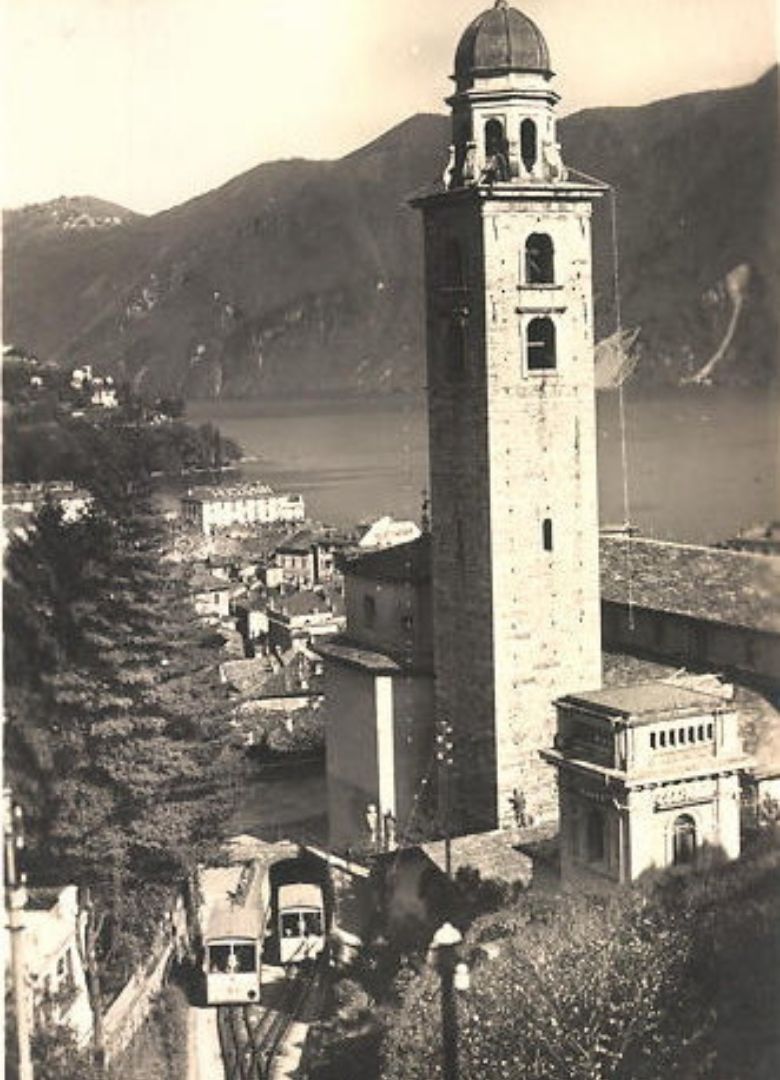

San Lorenzo

Die Kathedrale San Lorenzo ist die Bischofskirche des römisch-katholischen Bistums Lugano im Schweizer Kanton Tessin.

Die Kirche, die unter der Schutzherrschaft des heiligen Laurentius steht, wurde bereits 818 als Pfarrkirche errichtet und 1078 zur Kollegiatstifts-Kirche. Seit 1884 ist die Kirche Sitz der Apostolischen Administratur für das Tessin, aus der 1871 das Bistum Lugano entstand.

Als ursprünglich romanischer Bau, war die Kirche gen Osten ausgerichtet. Eine Erweiterung im gotischen Stil erfolgte im 15. Jahrhundert, wobei ihre Ausrichtung gedreht wurde, da der neue Chor im Westen in einen Felshang gebaut wurde. Der Turm erhielt im 17. Jahrhundert zwei Obergeschosse im barocken Stil.

Auch im Innern der Kirche zeigen sich die verschiedenen Stilepochen. Die neuromanischen Wand- und Gewölbemalereien entstanden zwischen 1905- und 1910.

Auch die Orgel wurde 1910 vom Orgelbauer Mascioni gebaut. Sie besitzt 27 Register (das sind ca. 2.300 Pfeifen).

Wir vermuten, dass dies der Blick von San Lorenzo in Lugano ist, den Hajo mit seiner Leica eingefangen hat. Er schrieb hierzu: „Vor der Kirche ging der liebe Gott spazieren und ließ uns sehen, was er tat.“

Weiterführende Informationen

San Lorenzo:

Filmbeitrag des WDR:

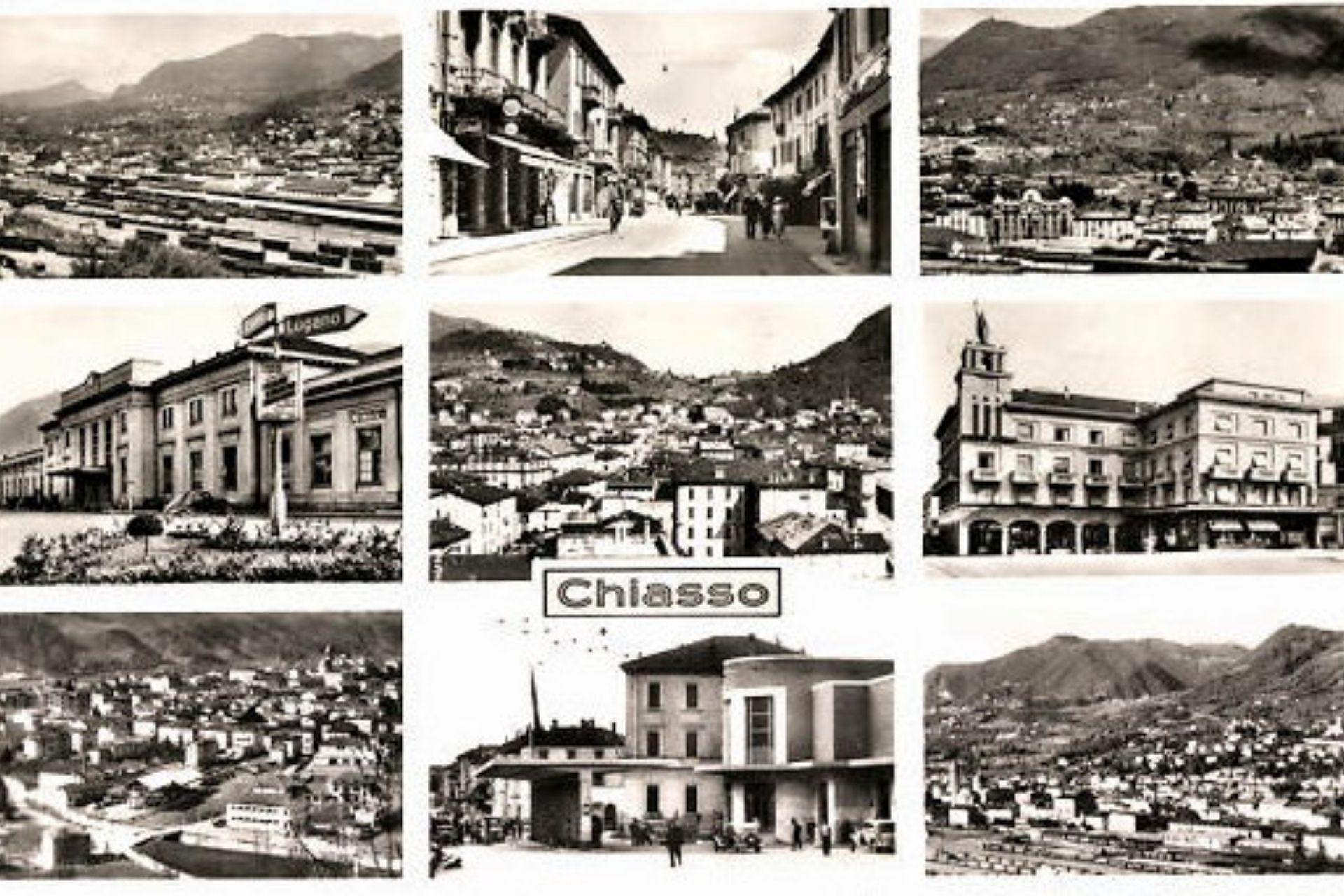

Chiasso

Chiasso ist eine politische Gemeinde im Schweizer Kanton Tessin, die unmittelbar an der Grenze zu Italien liegt. Mit rund 8.000 Einwohnern liegt sie zwischen dem Luganer- und dem Comer See.

Erstmals 1140 als „Claso“ erwähnt, entwickelte sich der ursprüngliche Vorort des italienischen Como zum Ende des 19. Jahrhunderts durch die Eisenbahn zum Grenzbahnhof und erlebte hierdurch einen wirtschaftlichen Aufschwung. Nachdem der Grenzbahnhof seit 1970 seine Bedeutung mehr und mehr verlor, gingen die Bevölkerungszahlen spürbar zurück.

Aus einem Forschungszentrum für sogenannte „Grätzel-Zellen“ entstand ab 1999 in Chiasso die kommerzielle Herstellung für Solarmodule und beschert damit dem Ort wieder solide Entwicklungsperspektiven.

Weiterführende Informationen

Bahnstrecke Chiasso – Mailand:

https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Chiasso%E2%80%93Mailand

Bahnhof Chiasso:

https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Chiasso

Interessanter Artikel aus der NZZ:

Mailand

Mailand – Milano – ist mit rund 1,4 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Italiens und Hauptstadt der Region Lombardei. Sie ist heute führende Kultur-, Medien- und Modemetropole, Universitäts- und Messestadt und Sitz der italienischen Börse.

Die Stadt liegt in der nordwestlichen Po-Ebene zwischen dem Fluss Po im Süden und den Alpen-Ausläufern im Norden.

Ursprünglich durch keltische Siedler gegründet (etwa 400 v. Chr.), erlebte die Stadt im Römischen Reich einen schnellen Aufschwung. In ihrer wechselvollen Geschichte unterstand die Stadt dem Einfluss deutscher, französischer und auch österreichischer Kaiser.

Nach der Besatzung durch Napoleon wurde Mailand (neben der Lombardei und Venetien) im Wiener Kongress 1815 Österreich zugesprochen. 1848 kam es zum „Fünf-Tage-Aufstand“ gegen die österreichische Besatzung und Feldmarschall Radetzky wurde zunächst aus der Stadt vertrieben. Er nahm allerdings Mailand drei Monate später wieder ein. Erst nach der Niederlage Österreichs gegen die mit Frankreich verbündeten Truppen Sardinien-Piemonts bei der „Schlacht von Solferino“ fiel die gesamte Lombardei 1859 an Viktor Emanuel II. und damit zum entstehenden Königreich Italien.

Im Zuge der Industrialisierung wuchs die Stadt enorm durch Zuwanderung aus anderen Landesteilen und wurde zu einer frühen Hochburg der Arbeiterbewegung.

1922 begann Benito Mussolini von Mailand aus seinen Marsch auf Rom, mit dem die faschistische Diktatur in Italien seinen Anfang nahm.

Im Zweiten Weltkrieg erlitt Mailand starke Zerstörungen. Insgesamt wurden rund 40% der Gebäude zerstört oder stark beschädigt.

In der Nachkriegszeit erlebte die Stadt einen erneuten wirtschaftlichen Aufschwung und wuchs durch Zuzug, insbesondere aus Süditalien, sehr schnell.

Mailand hat viele sehr bedeutende Sehenswürdigkeiten. Das Gebäude der „Ospedale Maggiore“, heute Hauptsitz der Universität, war ab 1456 eines der frühesten Krankenhäuser in Europa und ist seit 1980 UNESCO-Welterbe.

Die Mailänder Scala (Teatro alla Scala)errichtet 1776, ist eines der bekanntesten und bedeutendsten Opernhäuser der Welt.

Mailand wird zusammen mit Cortina d´Ampezzo 2026 Austragungsort der XXV. Olympischen Winterspiele.

Weiterführende Informationen

Aktueller Webauftritt der Stadt:

Steckbrief Mailand:

https://www.italien-inside.info/orte/lombardei-mailand.html

Mailländer Scala:

Bildquelle: milanofree.it

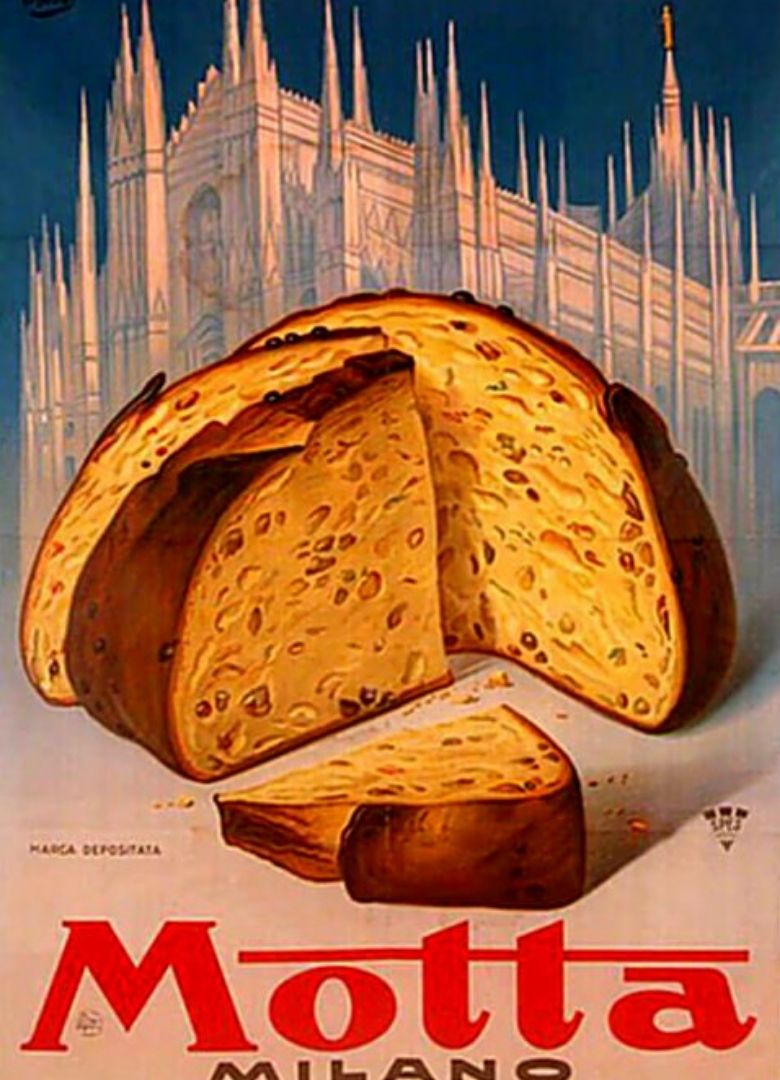

Motta

Hajo benutzt die Bezeichnung „Motta“ als Synonym für Panettone. Ein traditionelles Gebäck aus Mailand, welches vorwiegend zur Weihnachtszeit verzehrt wurde. Zur Herkunft der Bezeichnung „Panettone“ gibt es viele Geschichten. Eine besagt, dass ein verliebter Mailänder Bäckerlehrling namens Antonio das Gebäck für seine Angebetete erfunden hat. Da das Gebäck solch großen Erfolg hatte, verlangte schon bald die Kundschaft nach „Pane di Antonio.“

Die Zutaten für Panettone sind streng festgelegt und sind: Mehl, Zucker, Eigelb, Butter, Hefe, Wasser, Salz, Honig, geriebene Orangenschale, Vanille, Sultaninen, kandierte Orangen und Zitronat.

Motta, das spätere Lebensmittelunternehmen, welches 1993 von Nestlé gekauft wurde, wurde durch Angelo Motta (1890-1957) gegründet, welcher 1919 eine erste Bäckerei in Mailand betrieb. Als einer der ersten Unternehmen stellte Motta den Panettone industriell her.

1928 eröffnete Angelo Motta in der historischen Einkaufsgalerie „Galleria Vittorio Emanuele II“ seine erste Bar (Motta Caffè Bar Milano ) im Mailänder Zentrum, die schnell zum Lieblingstreffpunkt der Mailänder wurde.

Nach diesem Vorbild wurde übrigens auch das denkmalgeschützte „Gran Cafe“ in Zürich umgestaltet und unter dem Namen „Gran Cafe Motta“ 2010 wiedereröffnet.

Weiterführende Informationen

Panettone:

https://de.wikipedia.org/wiki/Panettone

Motta Milano:

Rezeptinspiration:

Leica IIIc

Das heutige Unternehmen „Leica Camera AG“ ist ein deutsches Unternehmen der optischen Industrie mit Sitz in Wetzlar, welches sich auf die Fertigung von Fotoapparaten und Ferngläsern spezialisiert hat. Es ist 1986 aus der Ernst Leitz Wetzlar GmbH, dem Nachfolgeunternehmen des von Carl Kellner 1849 in Wetzlar gegründeten Optischen Instituts entstanden.

Das 1849 gegründete Optische Institut beschäftigte sich zunächst ausschließlich mit der Herstellung von Mikroskopen. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts kamen andere optische Geräte, wie Ferngläser und auch professionelle Filmkameras hinzu.

Dem damaligen Leiter der Filmkameraentwicklung Oskar Barnack kamen erste Überlegungen zur Entwicklung einer Miniaturkamera. Er entwickelte zunächst für private Wanderausflüge 1914 zwei Prototypen einer „Schnappschusskamera“ – die „Ur-Leica“.

Die von Hajo benutzte „Leica IIIc“ wurde zwischen 1940 und 1951 gebaut und führte ein vollständig neues Gehäuse ein, welches im Druckgussverfahren einfacher herstellbar war. Für Käufer war besonders die gesteigerte Ablaufgeschwindigkeit des Verschlusses interessant. Die Zeit, die ein Verschlusstuch von der einen Seite des Filmfensters zur anderen beim Verschlussablauf benötigt, betrug nun 1/30 s statt 1/20 s. Dies bot Vorteile sowohl bei kurzen Belichtungszeiten als auch bei der Blitzsynchronisation.

Die Anzahl der produzierten Leica IIIC kann durch die Produktion von Vorkriegs- und Nachkriegsproduktion nur grob auf etwa 131.000 Kameras geschätzt werden.

Weiterführende Informationen

Leica Camera:

https://de.wikipedia.org/wiki/Leica_Camera

Website des Unternehmens:

https://leica-camera.com/de-DE

Informationen zu den Leica Modellen:

Teil des Festgeländes des Bad Arolser Kram- und Viehmarkts 2019.

Arolser Kram- und Viehmarkt

Bereits 1731 wurde der Stadt Arolsen (heute Bad Arolsen) das Privileg gegeben, „zu deren besseren Fortkunft, Nutzen und etwaige Mehrung ihrer Nahrung, dann zu Beförderung des freien Handels und Gewerbes“ drei Märkte abzuhalten. Von diesen setzte sich vor allem der im August stattfindende Viehmarkt durch. Der Markt dauerte zwei Tage und einen „heiligen Abend“. Neben dem Viehauftrieb mit Verkauf und Prämieren und dem Warenverkauf gab es natürlich auch besondere Jahrmarktattraktionen, wie z.B. 1831 das „größte holländische Bauernmädchen“ oder die „Frau ohne Unterleib“. Auch eine Viehmarktslotterie existierte schon 1819 (und bis heute), wo vom Schreiner Kaulbach (Ahn der Malerdynastie Kaulbach) gefertigte Möbel ausgespielt wurden.

Schon früher war dieser Markt einer der besten beschickten Märkte in ganz Nordwest-Deutschland und gilt auch heute noch als das größte Volksfest Nordhessens.

Traditionell kamen auch immer Angehörige des „fahrenden Volkes“ zum Arolser Viehmarkt. Ob Sinti oder Roma -das hat Rika nicht eindeutig erinnern und auch nicht feststellen können. Für diese war es Tradition im Rahmen des Viehmarktes ihre Hochzeiten zu feiern – woran sich Rika noch sehr gut erinnern kann.

In den letzten Jahren waren sie leider nicht mehr gekommen.

Das 289. Arolser Viehmarkt wird nach Corona-Zwangspause wieder vom 4. bis 7. August 2022 stattfinden – und gilt für Arolser*innen und Waldecker*innen eigentlich als Pflichttermin 🙂

Weiterführende Informationen

Arolser Kram- und Viehmarkt:

https://www.bad-arolsen.de/de/tourismus/kultur-und-unterhaltung/kram-und-viehmarkt.php

Filmbeitrag der HNA von 2013:

Romanity: Informationen über Sinti und Roma:

Konrad Adenauer, Präsident des Parlamentarischen Rates, unterzeichnet am 23. Mai 1949 das Grundgesetz. Fotoquelle: picture-alliance/AP Photo

Grundgesetz

Bereits im Juli 1948 übergaben die Militärgouverneure (USA, Großbritannien, Frankreich) den elf westdeutschen Ministerpräsidenten die sogenannten Frankfurter Dokumente, denen zufolge unter anderem bis spätestens 1. September eine „Verfassunggebende Versammlung“ zur Gründung eines föderativen Staates einzuberufen ist.

Im Februar 1949 war das Grundgesetz im Wesentlichen fertig. Einige Bestimmungen aber, v.a. die Finanzverwaltung und die Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und Ländern, missfielen den Alliierten (von ihrer Genehmigung hing letztlich die Genehmigung der Verfassung ab). Sie pochten auf die Einhaltung der Frankfurter Dokumente, nach denen z.B. die Länder einflussreicher und die Zentralgewalt schwächer sein sollte.

Ende April einigte sich endlich die Abordnung des Parlamentarischen Rats mit den Militärgouverneuren. Anfang Mai wurde dann das deutsche Grundgesetz abschließend im Hauptausschuss beraten und am 8. Mai 1949- am vierten Jahrestag der Kapitulation – vom Parlamentarischen Rat in dritter Lesung mit 53 gegen 12 Stimmen verabschiedet.

Daraufhin genehmigten die Militärgouverneure am 12. Mai das Verfassungswerk, das in den folgenden Tagen den elf Landtagen zur Ratifizierung vorgelegt wurde. Mit der Ausnahme Bayerns, dessen Parlamentarier sich nach 17-stündiger Debatte mit einer Mehrheit von 101 zu 63 gegen das Grundgesetz aussprachen, wurde die Verfassung in allen Ländern genehmigt. Am 23. Mai 1949 konnte daher das Grundgesetz verkündet werden, in einer festlichen Schlusssitzung des Parlamentarischen Rates in Anwesenheit der Ministerpräsidenten, von Vertretern der Militärregierungen und anderen Würdenträgern.

Auch in der sowjetischen Besatzungszone tagte am 29. und 30. Mai 1949 der Dritte Deutsche Volkskongress und leitete die Verabschiedung einer Verfassung für den Osten Deutschlands, und damit auch für die Gründung der DDR ein. Vollzogen wurde sie am 7. Oktober 1949.

Ein erster Entwurf für eine „Verfassung der demokratischen deutschen Republik“ wurde bereits im August 1946 vorgelegt. Nach den Vorgaben der sowjetischen Militäradministration und der SED war er in weiten Teilen an die Weimarer Reichsverfassung angelehnt.

Er enthielt das Bekenntnis zu einem deutschen Einheitsstaat mit einer dezentralen Verwaltung in den Ländern. Allerdings trug er auch den sozialistischen Verfassungspositionen Rechnung, wie z.B. die absolute Volkssouveränität und die Gewalteneinheit (anstatt der Gewaltenteilung).

Weiterführende Informationen

Bundesregierung – das Grundgesetz:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/geburtsstunde-der-bundesrepublik-1612202

Zur Geschichte des Grundgesetzes:

Die erste Verfassung der DDR:

Interessante Informationsseite zum Grundgesetz:

#verschwundenegeschichten

Folge uns @verschwundene.geschichten

0 Kommentare