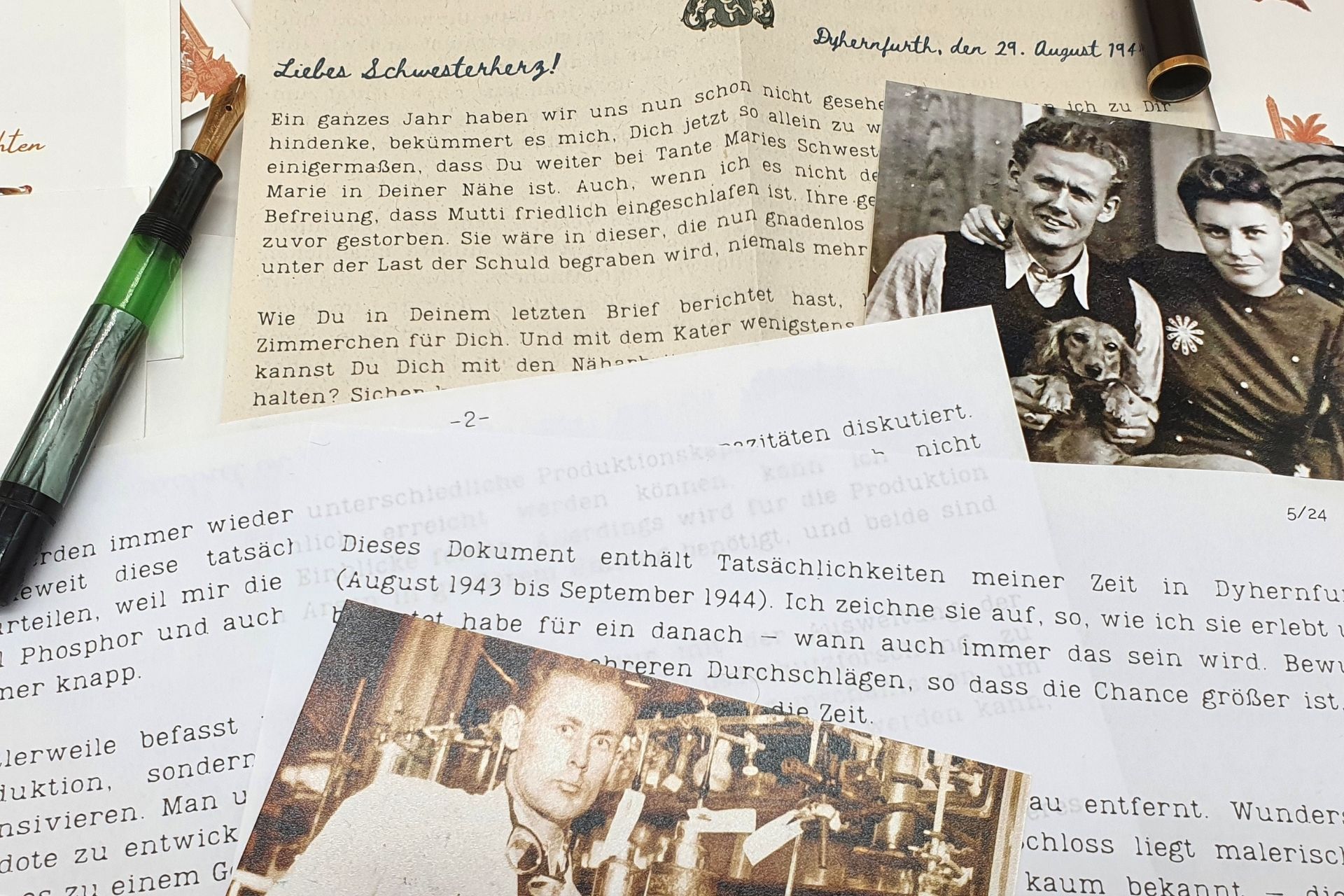

Der fünfte Brief enthält eine Dokumentation der Gegebenheiten in Dyhernfurth, die Hajo zwischen 1943 und 1944 miterlebt.

In einem Brief an seine Schwester Gisela berichtet er von der Verlobung mit Christine und der geplanten Verlegung seiner Forschungseinheit nach Württemberg.

Dyhernfurth…

In seiner Dokumentation beschreibt Hajo die Stadt Dyhernfurth als eher beschaulichen Ort. Sie heißt heute Brzeg Dolny und liegt in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen. Die Stadt liegt am nördlichen Ufer der Oder, etwa 25 Kilometer nordwestlich von Breslau (Wroclaw). Der Ort wird erstmals 1353 erwähnt und fällt nach dem Schlesischen Krieg 1742 an Preußen.

Das Schloss Dyhernfurth wird zwischen 1780 und 1785 nach Plänen des Architekten Carl Gotthard Langhans vom damaligen Grundherrn Carl Georg Heinrich Graf Hoym errichtet und im 19. Jahrhundert von französischen Architekten umgebaut. Es wird 1945 zum größten Teil zerstört und später nur teilweise wieder aufgebaut.

Bereits im Juli 1945 werden in Dyhernfurth Vertriebene aus Stanislawow und Sniatyn (Ukraine) angesiedelt. Die letzten verbliebenen deutschen Einwohner verlassen Brzeg Dolny zwischen 1946 und 1948.

Seit September 1942 produzieren die chemischen Fabriken in Dyhernfurth das Nervengas Tabun. Obwohl das Rüstungsministerium im Dezemeber 1944 die Anweisung erteilt, die Produktion zu beenden, wird nach verschiedenen Quellen noch bis zum 23. Januar 1945, dem Datum der Evakuierung vor der anrückenden Roten Armee, weitergearbeitet.

Die Anlage bleibt trotz heftiger Kämpfe in unmittelbarer Nähe nahezu unzerstört. Russische Techniker demontieren die Produktionsanlagen und schafften sie in die Sowjetunion.

Aber schon seit 1947 entwickeln sich die chemischen Werke unter neuer Führung schnell weiter. Dies wirkt sich auch maßgeblich auf die Stadtentwicklung aus. Dyhernfurth wächst.

Heute ist das Rokita-Werk einer der größten polnischen Chemiehersteller u.a. für Chlor, Laugen und Tenside. Alleinaktionär ist die deutsche PCC SE mit Sitz in Duisburg.

Weiterführende Informationen:

Allgemeine Informationen zur Stadt:

https://de.wikipedia.org/wiki/Brzeg_Dolny

Informationen zum Schloss:

https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Brzeg_Dolny

Website der Stadt u.a. auch zur Geschichte (polnisch – Übersetzungsprogramm nutzen.):

Anorgana und Luranil

Die Anorgana Chemische Handelsgesellschaft mbH wird bereits 1933 in Nürnberg gegründet und ist seit dem 10. Mai 1935 in Berlin ansässig. Sie wird später in Frankfurt/Main und Ludwigshafen als Anorgana GmbH im Handelsregister geführt und ist eine von zwei Tochtergesellschaften der I.G. Farbenindustrie. Als Geschäftsführer fungieren Otto Ambros und Paul Dencker. Ab 1939 will die I.G. Farben durch die Auslagerung von Betriebsstätten an die Anorgana verdecken, dass sie direkt an der Herstellung von Giftgasen beteiligt ist.

Die Produktionsstätten der Anorgana GmbH befinden sich in Gendorf (Oberbayern) und Dyhernfurth in Niederschlesien (heute Brzeg Dolny, Polen). Die ursprünglich in Falkenhagen (östlich von Berlin) geplante weitere Betriebsstätte wird bis Kriegsende nicht fertiggestellt.

Um die seitens des Militärs verlangten chemischen Anlagen zu errichten, gründet die I.G. Farben zusammen mit den Buna-Werken in Ludwigshafen die Luranil-Baugesellschaft, die für die Planung und den Bau der Betriebsstätten in Dyhernfurth und Gendorf zuständig ist. Sie beschäftigt zunächst freiwillige Arbeitskräfte aus Deutschland, rekrutiert ab 1941/42 aber auch zunehmend ausländische Beschäftigte. Im weiteren Verlauf des Krieges setzt sie dann Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge ein.

Weiterführende Informationen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Anorgana

Zeitzeugenbericht über den Einsatz als Luftwaffenhelfer in der chemischen Fabrik Dyhernfurth:

https://research.uni-leipzig.de/fernstud/Zeitzeugen/zz1071.htm

Bildquelle: Chemische Fabrik Dyhernfurth in den 1940er Jahren. https://doi.org/10.1515/nachrchem.2012.60.12.1194

Tabun

Im Rahmen seiner Pestizidforschung für die I.G. Farben in Leverkusen entdeckt der deutsche Chemiker Gerhard Schrader 1936 den Nervenkampfstoff Tabun.

Tabun ist von der Struktur vielen Pflanzenschutzmitteln ähnlich und eine farblose bis bräunliche Flüssigkeit mit fruchtigem bis bittermandelartigem Geruch.

Tabun wird über die Haut sowie die Atmung aufgenommen und blockiert die sogenannte Acetylcholinesterase, die essentiell für die Reizweiterleitung im Nervensystem ist. Verglichen mit den anderen G-Stoffen (Sarin, Soman, Cyclosarin) hat Tabun die geringste Toxität.

Ab 1942 wird Tabun industriell produziert und in Bomben und Granaten verfüllt, jedoch nicht eingesetzt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg übernehmen die USA und Großbritannien die Fertigung dieses Kampfstoffes, während die Sowjetunion sich vor allem auf Soman konzentriert.

Tabun wird u.a. von Saddam Hussein im Iran-Irak Krieg und 1988 gegen die eigene Bevölkerung im kurdischen Nordirak eingesetzt.

Sarin

Sarin, ebenfalls ein Nervengas aus der Gruppe der Phosphonsäureester, ist der zweite in einer Reihe von insgesamt vier sogenannten G-Stoffen. Auch Sarin wird im Rahmen der Pestizidforschung der I.G. Farben Leverkusen 1939 u.a. von Gerhard Schrader entdeckt. Der Name Sarin wird 1943 eingeführt.

Sarin, strukturell sehr ähnlich dem Pflanzenschutzmittel E605, ist drei- bis viermal so toxisch wie Tabun. Es ist eine farblose, nahezu geruchslose und relativ flüchtige Flüssigkeit.

Im Juli 1944 werden 30 Tonnen Sarin in deutschen Testfabriken hergestellt, die nie zum Einsatz kommen. Hergestellt werden sie in Dyhernfurth und sollen auch in Falkenhagen produziert werden, wozu es kriegsbedingt nicht mehr kommt.

Die USA und die Sowjetunion lagern während des Kalten Krieges große Mengen an Sarin ein.

Der chilenische Diktator Augusto Pinochet lässt Sarin für den Geheimdienst produzieren und setzt das Nervengas gegen Oppositionelle ein.

Auch im Syrischen Bürgerkrieg wird Sarin eingesetzt.

Groß-Rosen

Rund 60km südwestlich von Breslau befindet sich an der Eisenbahnstrecke von Jauer (Jawor) nach Striegau (Strezegom) unweit des Ortes das KZ Groß-Rosen. Es besteht zwischen 1940 und 1945. Hier werden insgesamt 130.000 Menschen inhaftiert und rund 40.000 Menschen ermordet.

Die Gestapo Breslau betreibt hier ab 1943 auch ein so genanntes „Arbeitserziehungslager“.

Ab 1942, aber verstärkt ab 1944, werden zahlreiche Außen- und Nebenlager des KZs errichtet, die v.a. der Heranführung billiger Arbeitskräfte an die Betriebe der „kriegswichtigen“ Industrien in Niederschlesien dienen.

Das bekannteste Außenlager von Groß-Rosen ist Brünnlitz. Hier gelingt es Oskar Schindler, die von ihm geschützten Juden in Sicherheit zu bringen.

Dyhernfurth I und Dyhernfurth II

Eines der ersten Nebenlager von Gross-Rosen ist das Lager „Dyhernfurth I“ auf dem Gelände der chemischen Fabrik. In den Jahren 1943 und 1944 sind hier schätzungsweise 300 Personen inhaftiert. Die Häftlinge müssen die Nervengase Tabun und Sarin in Bomben und Geschosse füllen, eine extrem gefährliche Arbeit.

Das Lager „Dyhernfurth II“ wird später errichtet und befindet sich außerhalb des Fabrikgeländes. Hier sind wesentlich mehr Menschen inhaftiert. Viele Häftlinge stammen aus Polen und Russland. Gemeinsam mit jüdsichen Gefangenen arbeiten sie in den bestehenden Fabrikteilen und müssen auch beim weiteren Ausbau der Fabrik mithelfen.

Die Auflösung des Lagers beginnt am 24. Januar 1945. Von 3.000 Häftlingen (des Stammlagers Groß-Rosen) erreichen nur knapp 1.000 ihren Bestimmungsort.

Weiterführende Informationen

Konzentrationslager Groß-Rosen:

Zeitzeugenbericht von Eliezer Artmann, eines ehemaligen Häftlings des Lagers Dyhernfurth II:

https://memorial-archives.international/media_collections/show/537f0cdb759c02e61a50f549

Unterlagen zu den Lagern in Dyhernfurth bei den Arolsen Archives, dem weltweit umfassendsten Archiv zu den Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus und Teil des UNESCO Weltdokumentenerbes:

https://collections.arolsen-archives.org/de/search/topic/1-1-11-0_9055305?s=Dyhernfurth

Die Namen hinter Sarin

Gerhard Schrader

Gerhard Schrader (1903-1990) war ein deutscher Chemiker. Das Studium der Chemie an der TH Braunschweig beendet er 1928 mit der Promotion zum Dr. Ing. Er beschäftigt sich zunächst bei der Bayer AG mit der Farbstoffforschung und wechselt 1930 ins Hauptlabor nach Leverkusen. Im Rahmen seiner Pestizidforschung entdeckt er die Nervengifte Tabun (1936) und Sarin (1938).

Später synthetisiert Schraders Arbeitsgruppe das Insektizid Parathion – auch als E 605 bekannt.

Gerard Schrader wird nach Kriegsende von den Alliierten zwei Jahre lang in der Festung Kransberg im Taunus festgehalten, um seine Forschungsergebnisse niederzuschreiben.

1949 synthetisierte er mit seinem Team den vierten und letzten der sogenannten G-Kampfstoffe: Cyclosarin.

Otto Ambros

Otto Ambros (1901-1990) war ein deutscher Chemiker. Er promoviert 1925 beim jüdischen Nobelpreisträger Richard Willstätter „Über die proteolytische Wirkung des Kürbissaftes (Cucurbita Pepo)“ zum Dr. phil.

Im Dritten Reich ist er der Giftgas- und Bunaexperte der I.G. Farben im „Sonderausschuß C“ zur Entwicklung chemischer Kampfstoffe. Er ist federführend an der großtechnischen Herstellung der Nervengase Tabun und Sarin beteiligt. Bis 1945 ist er Vorstandsmitglied des Chemischen Ausschusses der I.G. Farben und Betriebsführer in Dyhernfurth und Gendorf.

Im Rahmen des I.G. Farben-Prozesses wird er 1948 zu acht Jahren Haft verurteilt, aber bereits 1952 vorzeitig aus dem Kriegsverbrechergefängnis Landsberg entlassen.

Später hat er zahlreiche Aufsichtsratsposten inne und berät u.a. Konrad Adenauer und Friedrich Flick.

Gerhard Ritter

Auch Gerhard Ritter (1902-1988) war ein deutscher Chemiker. Er wird 1924 an der Universität Berlin mit einer Dissertation zum Thema „Das Gasaräometer und seine Anwendung zu einer Atom-Gewichtsbestimmung des Bors“, die er am Kaiser-Wilhelm-Institut (KWI) für Chemie anfertigte, promoviert.

1926 wechselt er in die Industrie und ist bis 1934 als Chemiker im Ammoniak Laboratorium der I.G. Farben in Ludwigshafen tätig.

Von 1934 bis 1945 wird er zum wichtigsten Mitarbeiter des I.G. Farben Chefs Carl Krauch und ist in leitender Position für die Giftgasproduktion zuständig.

Er wird bei Kriegsende bis 1946 in der französischen Besatzungszone interniert. Im I.G. Farben Prozess wird er nicht angeklagt, sondern lediglich als Zeuge vernommen. Das Entnazifizierungsverfahren der Spruchkammer Neustadt verfügt, dass er für die Dauer von 6 Jahren als einfacher Chemiker, nicht aber in leitender Stellung, arbeiten darf.

Von 1954 bis 1956 ist er dann zunächst Werksleiter bei der ehemaligen I.G. Farben Tochter Anorgana in Gendorf. Nach Übernahme des Unternehmens durch die Farbwerke Hoechst AG wird Ritter 1956 Technischer Geschäftsführer des Kernforschungszentrums Karlsruhe, 1959 Leiter des Euratom Forschungszentrums Ispra.

Hans-Jürgen von der Linde

Trotz umfangreicher Recherchen konnten wir keine detaillierten biografischen Informationen zu Hans-Jürgen von der Linde finden. Wir wissen nur, dass er im Dritten Reich Leiter des Heeresschutzgaslaboratoriums Spandau ist und für die fabrikatorischen Entwicklungsfragen rund um die industrielle Produktion chemischer Kampfstoffe zuständig ist.

Weiterführende Informationen

Gerhard Schrader:

https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Schrader_(Chemiker)

Otto Ambros:

https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Ambros_(Chemiker)

Gerhard Ritter:

#verschwundenegeschichten

Folge uns @verschwundene.geschichten

0 Kommentare