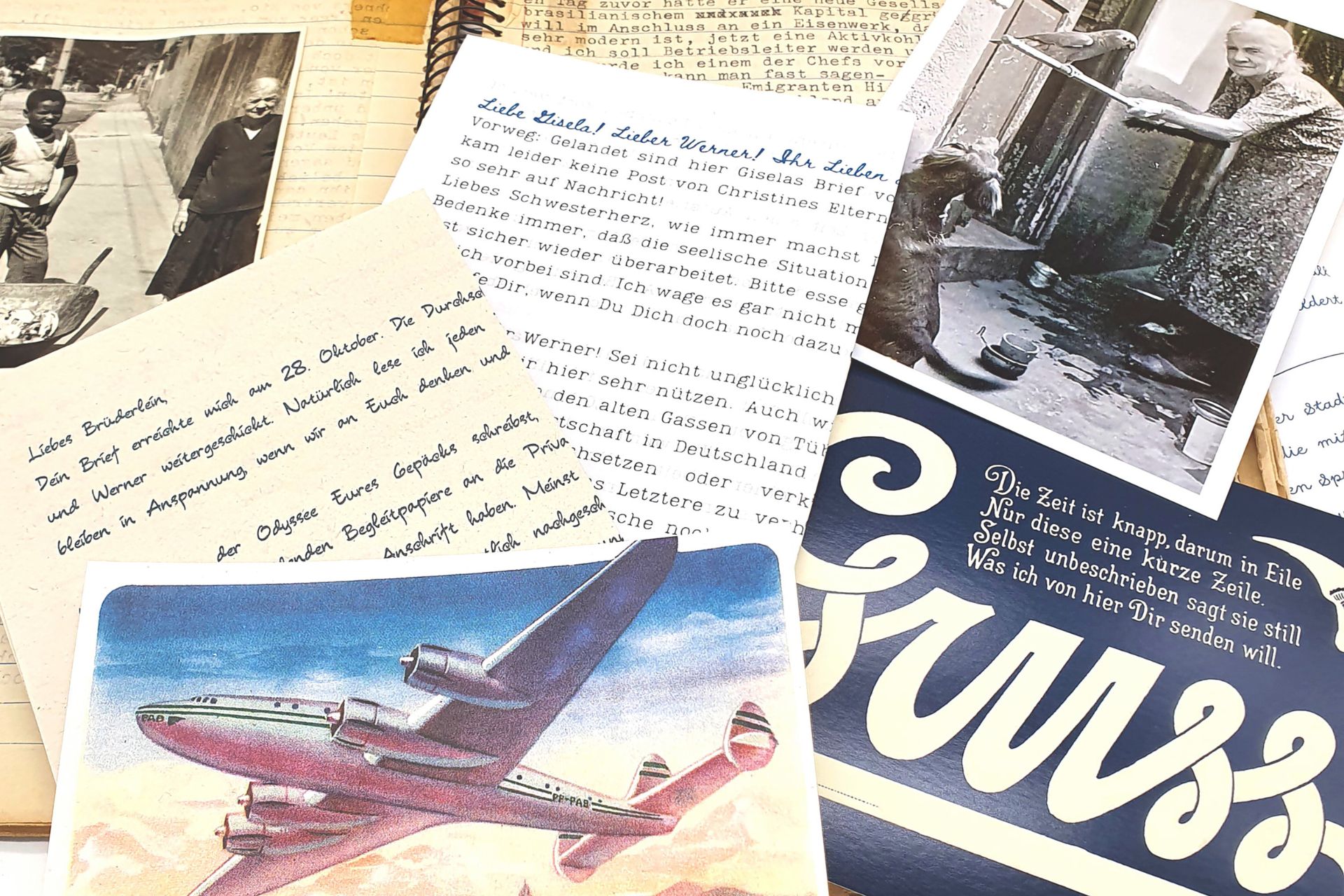

Der 23. Brief der Geschichte verdeutlicht die unterschiedlichen Entwicklungen in Deutschland und Brasilien Anfang der 1950-er Jahre und damit im Leben von Hajo und Christine und Gisela. Während Gisela noch mit Lebensmittelrationierungen zu kämpfen hat und auf die Heimkehr ihre Freundes aus Kriegsgfangenschaft hofft, ist Hajo erneut auf der Suche nach Arbeit und träumt nun von einer Anstellung in einem Eisenwerk in Belo Horizonte.

Kriegsgefangenschaft in der Sowjetunion

Schätzungsweise 3,6 Millionen Soldaten der Wehrmacht gerieten zwischen 1941 und 1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft. 1,11 Millionen von ihnen kehrten nie zurück – sie starben oder gelten bis heute als vermisst.

Die Todesquote russischer Kriegsgefangener lag bei 34,7 % – zum Vergleich die von Soldaten in britischer Gefangenschaft bei 0,03%.

Im März 1947 vereinbarten die Alliierten anlässlich der Moskauer Außenministerkonferenz die Freilassung sämtlicher Kriegsgefangenen bis Ende 1948. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich immer noch 890.532 deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion.

Zwar beschloss das Politbüro der KPdSU am 28. September 1949 die Entlassung sämtlicher Kriegsgefangener bis zum 1. Januar 1950. Dies galt allerdings nicht für diejenigen Gefangenen, die von einem Militärtribunal verurteilt wurden. Am 28. November 1949 erließ das Innenministerium eine Verfügung zur Verurteilung von: Angehörigen der Verbände der Allgemeinen und der Waffen-SS, Militärangehörige, die in Kriegsgefangenen- und anderen Lagern sowie bei Polizeieinheiten und im Heeresjustizdienst gedient hatten sowie Mitarbeitern von Feindaufklärungs- und Abwehr-Organen der Wehrmacht. Die Verurteilungen liefen von April 1948 bis in den Januar 1950. Verurteilt wurden die Gefangenen wegen in der Sowjetunion begangener Kriegsverbrechen, viele zum Tod, später begnadigt auf 25 Jahre Zwangsarbeit. Für 86% der Gefangenen lautete das Urteil daher auf 25 Jahre Lagerhaft.

Hierdurch hatte sich der „Status“ der Kriegsgefangenen geändert. Sie waren nunmehr verurteilte Kriegsverbrecher und eine Handhabe z.B. über die Genfer Konvention war damit ausgehebelt.

So erklärte im Mai 1950 die UdSSR, dass die Rückholung der deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion restlos abgeschlossen sei. Obwohl 13.546 Menschen (Verurteilte, Personen mit anhängigem Verfahren und nicht transportfähige Kranke) zurückblieben.

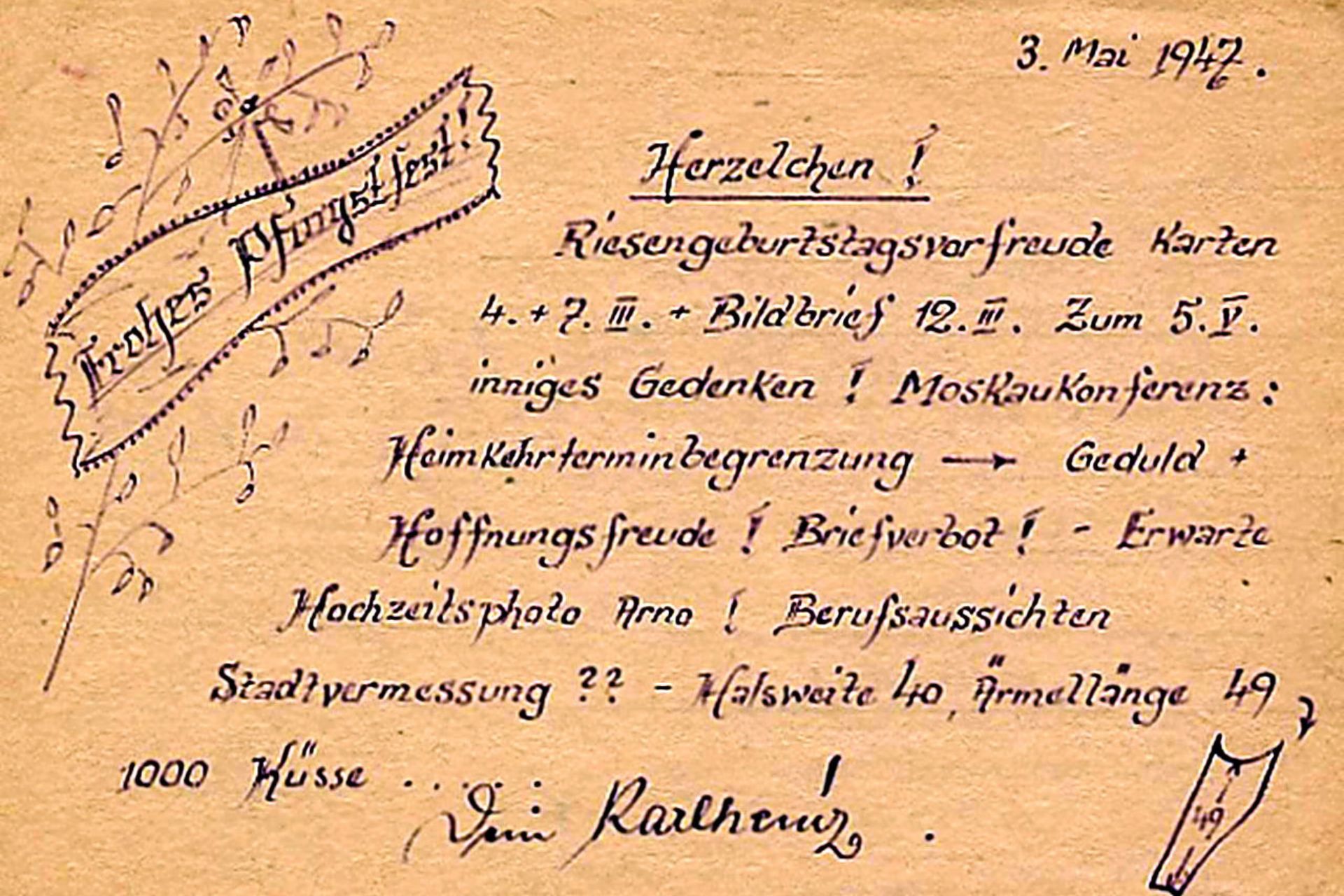

Bild- und Textquelle: https://www.hdg.de/lemo/bestand/objekt/postkarte-kriegsgefangenschaft.html

Postkarten

Eine Verbindung zu Angehörigen in der Heimat bestand für viele zunächst nicht. Eine Postverbindung kommt nach für nach ab Anfang 1946 ( Deutsches Rotes Kreuz) zustande. Bis Ende 1947 dürfen nur 25 Worte nach Hause geschrieben werden. Die Schreibtinte wird meist von Mitgefangenen hergestellt, z.B. aus Pilzen (Schopftintling) und später aus Eisenvitriol.

Heimkehr der Zehntausend

Die letzte große Entlassung von Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion fand 1955 statt. Vorausgegangen war ein Staatsbesuch des deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer im September 1955. Ebenso kam in Österreich der letzte Heimkehrerzug erst nach Abschluss des Staatsvertrages von 1955 an.

Das zentrale Heimkehrerlager für deutsche Kriegsgefangene im Osten befand sich in Gronenfelde bei Frankfurt (Oder) bis 1950. Die österreichischen Kriegsgefangenen kamen bis 1950 meist in der Wiener Neustadt an.

Spätere Heimkehrer gelangten vornehmlich in das Grenzdurchgangslager Friedland. Die Rückkehr der allerletzten Heimkehrenden erfolgte am 16. Januar 1956 über Herleshausen und Friedland.

Kann man sich das heute vorstellen? 10 Jahre Gefangenschaft und Zwangsarbeit (für die meisten direkt im Anschluss an jahrelange Kriegsteilnahme) und eine Rückkehr in eine völlig neue Welt: Für viele war eine Rückkehr in die Heimat nicht möglich (z.B. Schlesien, Ostpreußen, etc. gehörten nicht mehr zu Deutschland), das Zuhause zerstört, Familien auseinandergebrochen, Kinder, die fast erwachsen, ihre Väter noch nie gesehen hatten. Die neuen Staaten (DDR und BRD)…..

Ging es zunächst um das Überleben, war nach Rückkehr die Wiedereingliederung in ein Familien- und Berufsleben für alle eine unglaublich große Herausforderung – für viele gelingt sie leider nie.

Viele Angehörige warteten dennoch bis 1956 umsonst. Durch die politischen Entwicklungen (deutsche Wiedervereinigung, Ende des Kalten Krieges) in den 1990-er Jahren öffnete Russland schrittweise seine Archive. Und seitdem besteht neue Hoffnung auf schicksalsklärende Informationen zu Kriegsgefangenen und Internierten.

Weiterführende Informationen

Allgemein: Kriegsgefangene des Zweiten Weltkriegs:

https://de.wikipedia.org/wiki/Kriegsgefangene_des_Zweiten_Weltkrieges

Rückkehr der letzten 10.000:

Heimkehr

Heimkehr österreichischer Kriegsgefangener:

https://www.mediathek.at/staatsvertrag/last-der-vergangenheit/heimkehrer/https://www.mediathek.at/staatsvertrag/last-der-vergangenheit/heimkehrer/

Interessanter Artikel des „Tagesspiegel“:

Genfer Abkommen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Abkommen_%C3%BCber_die_Behandlung_der_Kriegsgefangenen

Heimkehrerlager Gronenfelde:

https://de.wikipedia.org/wiki/Heimkehrerlager_Gronenfelde

Grenzdurchgangslager Friedland:

DRK-Datenbank zur Suche nach Schicksalen vermisster Kriegsgefangener:

Hofgeismar

Hofgeismar ist eine Kleinstadt im nordhessischen Landkreis Kassel mit rund 16.000 Einwohnern.

Archäologische Funde bezeugen eine durchgehende Besiedlung des Stadtgebietes seit rund 7.000 Jahren. Die erste urkundliche Erwähnung „Hovegeismari“ stammt aus dem Jahr 1082. Die Stadtrechte erhielt Hofgeismar 1223.

Die auf dem Stadtgebiet liegende und aus dem 13. Jahrhundert stammende Sababurg wird im Volksmund nach dem Brüder-Grimm-Märchen Dornröschenschloss genannt. Sie liegt als Höhenburg im sagenumwobenen Reinhardswald.

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts siedelten sich Glaubensflüchtlinge (Hugenotten) aus Frankreich an.

Im 18. Jahrhundert wurde Hofgeismar mit dem Stadtteil Gesundbrunnen zum Badeort.

Ab 1808 gehörte Hofgeismar unter französischer Herrschaft zum Königreich Westphalen, das mit König Jerome, dem jüngsten Bruder Napoléons, als Regent, geschaffen wurde. Nach der Völkerschlacht bei Leipzig endete die Existenz dieses Kunstgebildes und die Landgrafschaft Hessen-Kassel wurde „restauriert“.

Die Stadt war im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts Garnisonsstadt u.a. der Hessischen Leibhusaren, später des Dragoner Regiments Nr. 5. Während des Kalten Krieges bis 1993 war Hofgeismar Bundeswehrstandort des Stabes der Panzerbrigade 6.

N.B. Die Grimmschen Märchen entstammen Überlieferungen, welche die Brüder Grimm v.a. bei den Familien Hassenpflug (Kassel mit franz. Abstammung), Wild (Henriette Wild wurde Wilhelm Grimms Frau), bei Sophie Friederike Mannel (Raum Hersfeld-Rotenburg) und Dorothea Viehmann aus Rengershausen (Landkreis Kassel) aufzeichneten. So erklärt es sich auch, dass sehr viele Orte der heutigen Deutschen Märchenstrasse in Hessen und im angrenzenden Niedersachsen liegen. Und sich auch das Grimmmuseum in Kassel, am ehemaligen Wohnort der Brüder befindet.

Weiterführende Informationen

Aktuelle Seite der Stadt:

Sababurg:

https://de.wikipedia.org/wiki/Sababurg

Grimmwelt:

Grimm-Heimat:

Deutsche Märchenstrasse:

https://www.deutsche-maerchenstrasse.com/strasse/reise-stationen

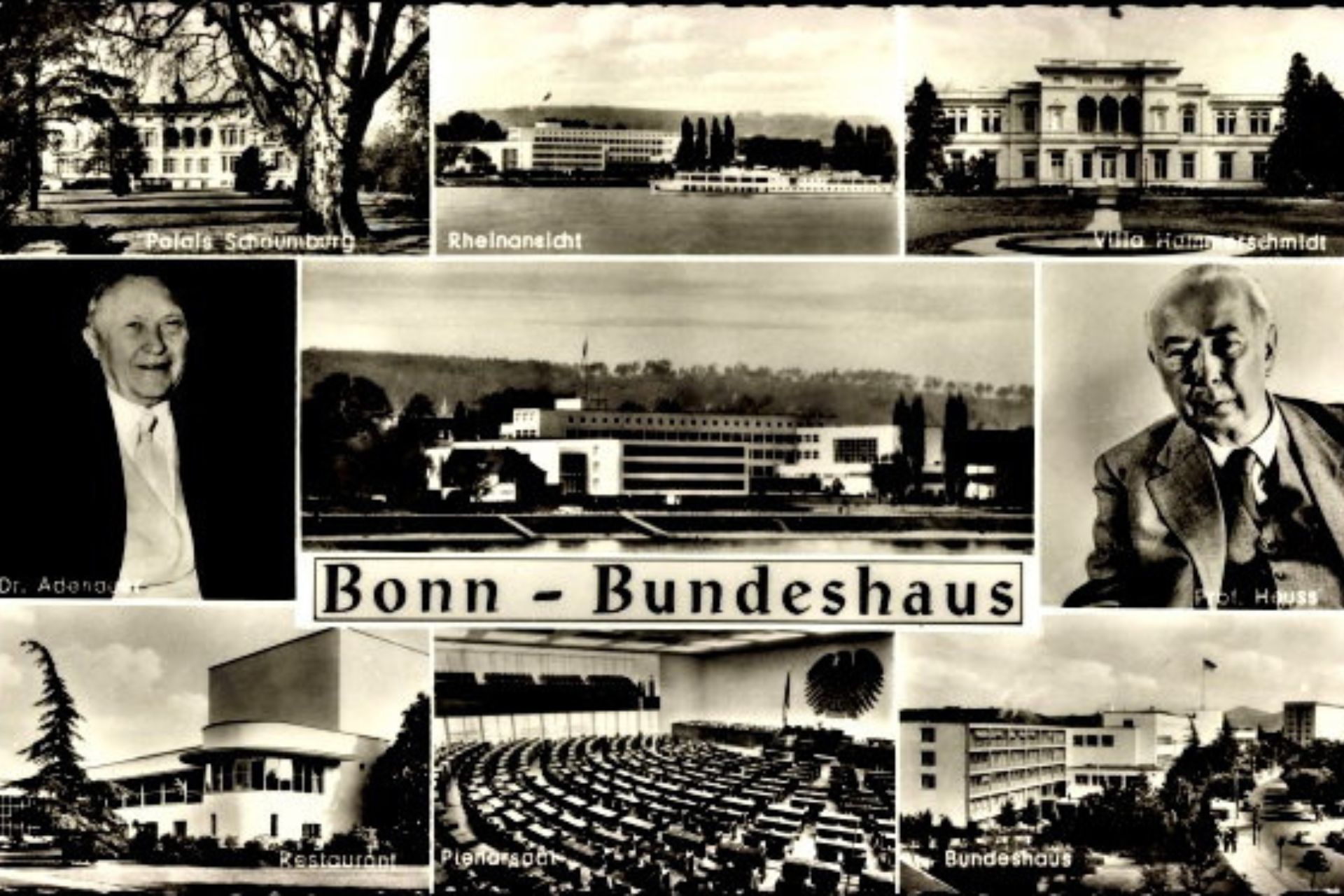

Bonn

Die Bundesstadt Bonn ist kreisfreie Großstadt im Regierungsbezirk Köln, Nordrhein-Westfalen und Zweitregierungssitz der Bundesrepublik Deutschland. Mit 331.885 Einwohnern zählt sie zu den zwanzig größten Städten Deutschlands.

Zwischen 1949 und 1973 war Bonn, am Rhein gelegen, provisorischer Regierungssitz, von 1973 bis 1990 Bundeshauptstadt und bis 1999 Regierungssitz Deutschlands. Durch den Einigungsvertrag von 1990 wurde Berlin (wieder) zur Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands. Seit 1999 ist daher Bonn nur noch Zweitregierungssitz.

Die Vereinten Nationen unterhalten seit 1951 einen Sitz in Bonn.

Bonn, mit seiner über 2000-jährigen Geschichte, zurückgehend auf germanische und römische Siedlungen, gehört zu den ältesten Städten Deutschlands. Sie ist Geburtsstadt von Ludwig van Beethoven (1770) und besitzt seit 1818 eine der bedeutendsten deutschen Universitäten.

1948/49 tagte der Parlamentarische Rat in der Stadt und arbeitete das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland aus, deren erster Regierungssitz Bonn 1949 wurde.

In der Folge erfuhr die Stadt umfangreiche Erweiterungen und wuchs über das neue Parlaments- und Regierungsviertel in Bad Godesberg zusammen.

Weiterführende Informationen

Aktuelle Seite der Stadt:

https://www.bonn.de/

https://www.bonn.de/bonn-erleben/besichtigen-entdecken/politisches-bonn.php

Bonn wird Regierungssitz – historischer Filmbericht:

Petersberger Abkommen

Das Petersberger Abkommen, benannt nach dem Petersberg im Siebengebirge, dem damaligen Sitz der Hohen Kommissare, wurde am 22. November 1949 zwischen der westdeutschen Bundesregierung unter Bundeskanzler Konrad Adenauer und den Alliierten Hohen Kommissaren geschlossen.

Kernpunkte des Abkommens waren u.a.:

- Der Entschluss der Bundesregierung nach den Grundsätzen Freiheit, Toleranz und Menschlichkeit zu handeln und jegliches Wiederaufleben totalitärer Bestrebungen zu verhindern,

- Die Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland in die Europäische Gemeinschaft,

- Die schrittweise Wiederaufnahme konsularischer Beziehungen und Handelsbeziehungen zu anderen Ländern,

- Die Einstellung der Demontagen,

- Die Aufnahme der Bundesrepublik in internationale Organisationen,

- Die Akzeptanz der internationalen Kontrolle des Ruhrgebiets (Beitritt zum Ruhrstatut),

- Genehmigung des bilateralen Abkommens über den Marshallplan

Somit erweiterte das Abkommen die Rechte der Bundesregierung über das nur einige Wochen zuvor geschlossene Besatzungsstatut hinaus.

Das Abkommen wird als erster Schritt der Bundesrepublik Deutschland zu einem eigenständigen außenpolitischen Akteur verstanden.

Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 1949 und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) am 7. Oktober 1949 war der Traum eines vereinten Deutschlands ausgeträumt.

Weiterführende Informationen

Audiobeitrag der Deutschen Welle:

Zur Gründung der DDR:

Zur Gründung der BRD:

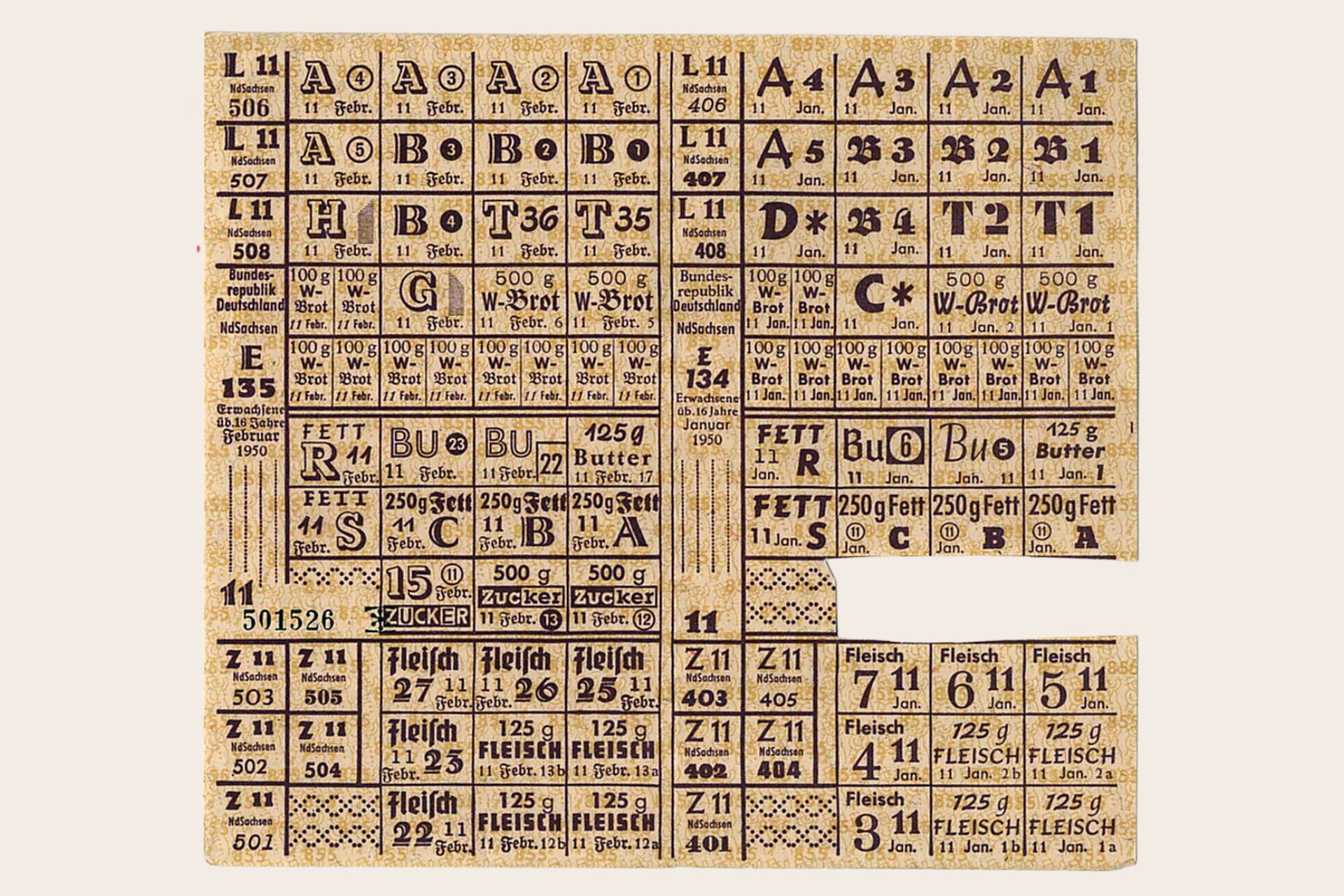

Lebensmittelkarte der Bundesrepublik 1950.

Rationierung – Lebensmittelkarten

Die Lebensmittelrationierungen setzten sich auch nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs fort.

Ab Mai 1945 gaben die Alliierten Besatzungsmächte in den jeweiligen Sektoren neue Lebensmittelkarten aus, die entsprechend der Schwere der Arbeit in Verbrauchergruppen von I bis V eingestuft wurden. Die dafür ausgegebenen Rationen an Brot, Fleisch, Fett, Zucker, Kartoffeln, Salz, Bohnenkaffee, Kaffee-Ersatz und echtem Tee wurden entsprechend den Möglichkeiten festgelegt. Durch öffentliche Aushänge wurden an den Wochenenden die für die jeweils nächste Woche käuflichen Waren „aufgerufen“. Schwerkranke, die einen höheren Kalorienbedarf hatten, bekamen auf ärztliche Anweisung eine „Schwerarbeiterzulage“, die eigentlich nur körperlich schwer arbeitenden Menschen zustand. In den Jahren 1948 und 1949 wurden die Mengen schrittweise erhöht.

Man erhielt rationierte Lebensmittel in den Geschäften und Gaststätten nur, wenn man die entsprechenden Lebensmittelkartenabschnitte, die Marken, abgeben konnte (und zusätzlich natürlich die vom Händler geforderte Summe bezahlte). Die Marken waren nach einzelnen Lebensmitteln aufgeteilt (wie oben dargestellt); beispielsweise konnte man mit Brotmarken nur Brot erwerben, aber mit Fleischmarken auch Fisch. Oft wurde mit Lebensmittelmarken daher auf dem Schwarzmarkt Tauschhandel betrieben. Gaststätten gaben auf der Speisekarte an, wie viel Marken welcher Art für das jeweilige Gericht vom Gast abzugeben waren.

In der Bundesrepublik Deutschland wurden die Lebensmittelkarten im Jahr 1950 abgeschafft. Dies geschah in zwei Etappen. Am 22. Januar wurde die Aufhebung der Rationierungen mit Ausnahme von Zucker mit Wirkung ab dem 1. März bekannt gegeben. Am 31. März beschloss das Bundeskabinett unter Konrad Adenauer die Aufhebung aller noch verbliebenen Einschränkungen zum 1. Mai 1950. Damit entfielen im Bundesgebiet die Lebensmittelkarten und -marken. In Berlin wurde eine Zeit lang noch Milch auf Karten ausgegeben und für Kranke gab es Krankenzulagekarten.

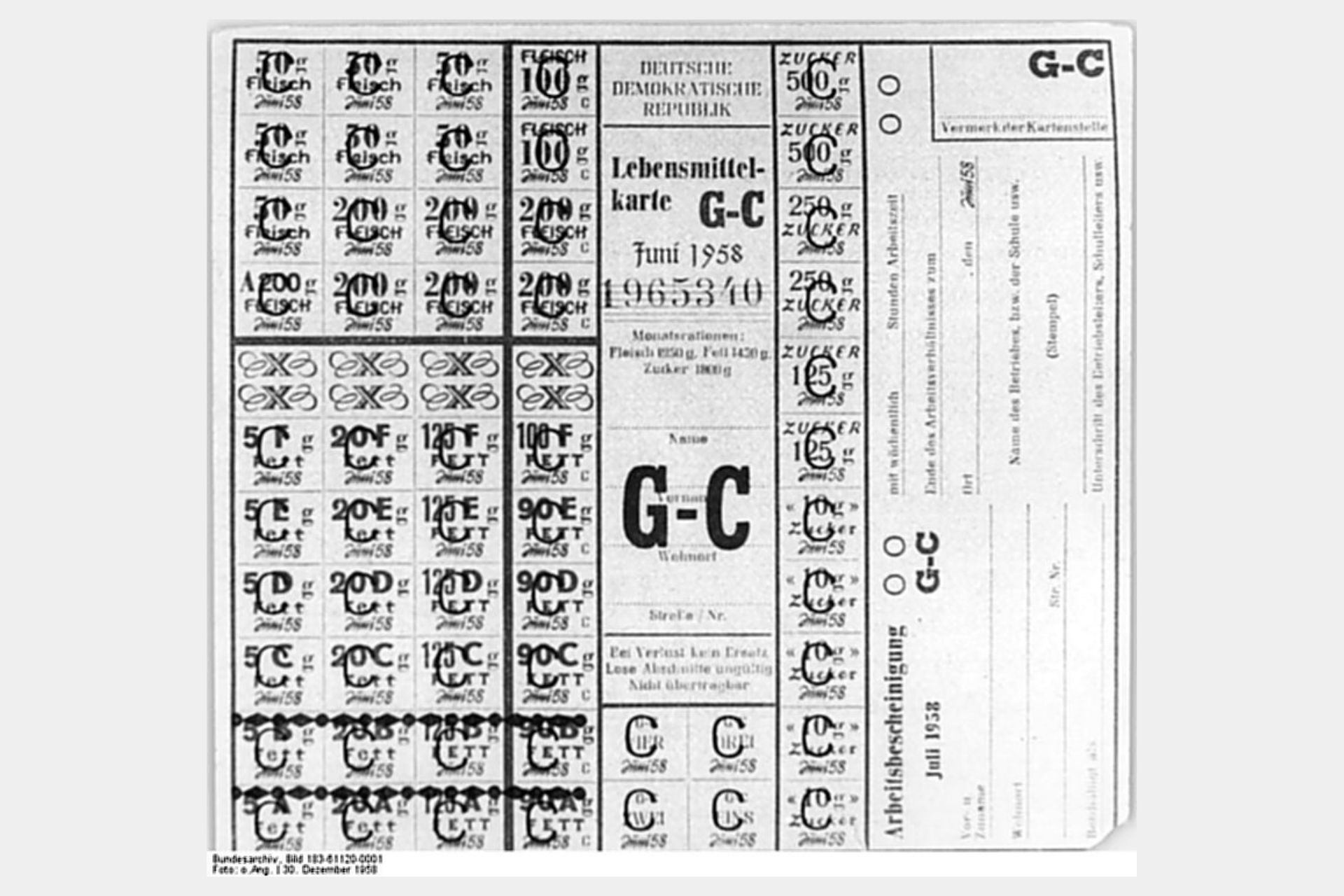

In der DDR wurde die Lebensmittelkarte bis Mai 1958 benutzt. Ihre Abschaffung hatte eine Veränderung im Preis- und Steuersystem zur Folge, die für alle nicht abhängig Tätigen eine Verschlechterung bedeutete, denn sie war zugleich eine Subventionierung gewesen. Kartoffel- und Kohlekarten wurden erst 1966 abgeschafft. Bis Ende der sechziger Jahre bekam man knappe Lebensmittel wie Butter, Eier und Fleisch nur an seinem Wohnort gegen Vorzeigen eines geschäftsgebundenen Kundenausweises. Bei Urlaub oder auswärtigen Aufenthalten war eine Ummeldebescheinigung des heimischen Händlers vorzulegen.

Lebensmittelkarte in der DDR 1958.

Weiterführende Informationen

Lebensmittelkarten:

https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensmittelmarke

Zeitzeugenberichte:

Text- und Bildquelle:

http://www.bilderbuch-ruppichteroth.de/historische-dokumente/1949-lebensmittelkarten.html

Eurico G. Dutra

Eurico Gaspar Dutra (1883-1974) war ein brasilianischer Marschall und Politiker der Sozialdemokratischen Partei PSD, der zwischen 1946 und 1951 Staatspräsident Brasiliens war.

Dutra absolvierte eine Offiziersausbildung im Herr und unterstützte im Laufe der Jahre die jeweiligen Regierungen gegen alle revolutionäre Bewegungen.

Am 31. Januar 1936 wurde er vom damals amtierenden Staatspräsidenten Vargas zum Kriegsminister berufen. In dieser Funktion hatte er maßgeblichen Einfluss auf die Ausarbeitung der Verfassung von 1937. Am 3. August 1945 wurde er als Kriegsminister entlassen.

Im Oktober 1945 zwang er Präsident Vargas zum Rücktritt und kandidierte selbst daraufhin im Dezember 1946 und wurde mit Unterstützung der Sozialdemokratischen Partei PSD zum Staatspräsidenten Brasiliens gewählt. In dieser Funktion verbot Dutra 1947 die Kommunistische Partei und brauch die diplomatischen Beziehungen zur Sowjetunion ab. Gleichzeitig verbesserte er die Beziehungen zur USA durch die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS).

Durch deutliche Verschlechterung der wissenschaftlichen Lage, gewann Vargas erneut die Präsidentschaftswahlen 1950 und wurde am 31. Januar 1951 abermals, als Nachfolger Dutras, Staatspräsident.

Dutra schied am 5. Dezember 1952 formell aus dem aktiven Militärdienst aus und erhielt den Dienstgrad eines Marschalls.

1964 unterstützte er den Militärputsch von General Humerto Castelo Branco.

Weiterführende Informationen

Eurico Dutra:

https://de.wikipedia.org/wiki/Eurico_Gaspar_Dutra

Historische Presseartikel (deutsch):

Historisches Filmdokument zum Besuch Dutras in den USA:

Belo Horizonte

Belo Horizonte (dt. Schöner Horizont), im Südosten Brasiliens gelegen, ist die Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaats Minas Gerais. Mit über zweieinhalb Millionen Einwohnern (2021) und den meisten Industriebetrieben von Minas, gehört Belo Horizonte oder „BH“ (sprich „be-agah) heute zu den wichtigsten Städten Brasiliens.

Gegründet wurde der Ort von einem Goldsucher aus Sao Paulo und zog im Laufe der Jahre immer mehr Leute in die Region. Als Brasilien 1889 Republik wurde, wählte man BH (damals noch: Curral Del Rey) zur neuen Hauptstadt von Minas Gerais. Den Namen Belo Horizonte und den Status als Hauptstadt erhielt die Stadt aber erst am 12. Dezember 1897, der somit als amtliches Geburtsdatum der Stadt gilt.

Belo Horizontes Straßen wurden durch den Stadtplaner Arao Reis in einem schachbrettartigen Muster mit diagonal verlaufenden Hauptalleen geplant. Da die Straßen nach Persönlichkeiten und Indianergruppen aus der brasilianischen Geschichte einerseits und Regionen Brasiliens andererseits benannt wurden, kann man sich in der Innenstadt auch heute noch mit entsprechenden Kenntnissen in Geografie und Geschichte Brasiliens orientieren. Das rasche Wachstum der Stadt, besonders in den letzten 20 Jahren des 20. Jahrhunderts, überrundete jedoch seine Planung bei weitem und die Stadt steht jetzt großen Infrastrukturproblemen gegenüber. Ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung haben keinen Zugang zur Kanalisation.

Weiterführende Informationen

Aktuelle Website der Stadt:

ogy.de/m6n6

Historische Aufnahmen der Stadt um 1950:

Stadttour:

Panair Do Brasil

Die Panair do Brasil war eine brasilianische Fluggesellschaft mit Sitz in Rio de Janeiro, die von 1929 bis 1965 bestand.

Gegründet wurde sie im Oktober 1929 als Tochterunternehmen der US-amerikanischen New York, Rio, and Buenos Aires Line (NYRBA). Die Betriebsaufnahme erfolgte zunächst zwischen Buenos Aires und Montevideo mit Flugzeugen des Typs Sikorsky S-38.

Im August 1930 wurde das US-amerikanische Mutterunternehmen von der Pan American Airways (Pan Am) übernommen und firmierte sich zur Panair do Brasil. Allerdings begann die Muttergesellschaft bereits ab 1942 damit, ihre Unternehmensanteile an brasilianische Interessenten zu verkaufen.

Nach dem Rückzug der Pan Am blieb Panair do Brasil eine private Fluggesellschaft.

Ab 1946 bediente sie auch europäische Destinationen (z.B. Paris und Frankfurt a. Main). Die Fluggesellschaft nutzte vor allem Flugzeugmodelle von Douglas.

Am 10. Februar 1965 wurde der Panair unerwartet von der seit dem Vorjahr herrschenden brasilianischen Militärregierung die Lizenz wegen ausstehender Steuerschulden entzogen. Das interkontinentale Streckennetz sowie die diese bedienenden DC-8 Flugzeuge wurden ihrem Wettbewerber Varig zugeteilt. Die weiteren Einrichtungen der Panair wurden entsprechend aufgeteilt. Damit endete die Geschichte der Panair als Fluggesellschaft. Rund 5000 Mitarbeiter verloren dabei den Arbeitsplatz.

Weiterführende Informationen

Wikipedia Fakten:

https://de.wikipedia.org/wiki/Panair_do_Brasil

Historische Filmaufnahmen:

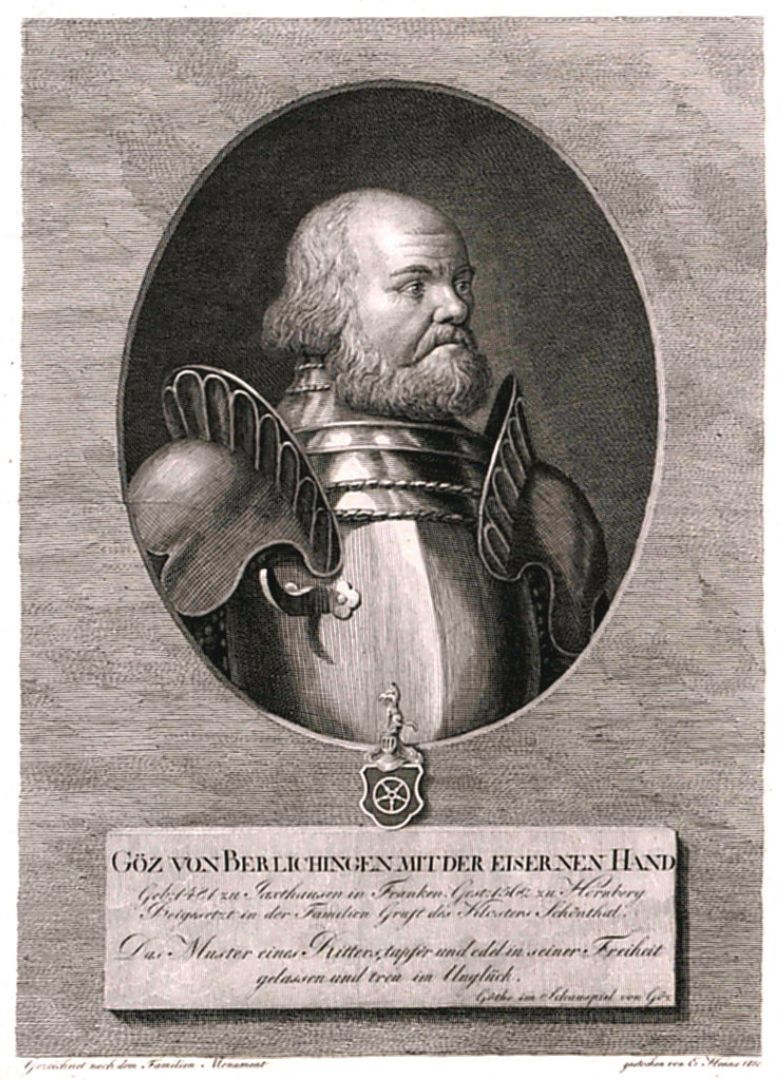

Götz von Berlichingen

Gottfried „Götz“ von Berlichingen zu Hornberg „mit der eisernen Hand“ (1480-1562) war ein fränkischer Reichsritter, der vor allem durch seine Rolle im schwäbischen Bauernkrieg und als Vorbild der gleichnamigen Hauptfigur in Johann Wolfang von Goethes Schauspiel Götz von Berlichingen bekannt ist.

In Goethes Schauspiel wird ihm das sogenannte Götz-Zitat „Er kann mich am Arche lecken“ zugeschrieben. Auf dieses, so denken wir, spielt Hajo in seinem Brief an.

Nach Beendigung des Bauernkriegs wurde er angeklagt, auf Betreiben seiner Feinde im Schwäbischen Bund überfallen, und gezwungen sich dem Bund zu stellen. Er folgte der Aufforderung und erschien im November 1528 in Augsburg, wo er festgenommen und bis 1530 gefangen gehalten wurde. Gegen Leistung einer Urfehde (Verzicht darauf, eine Fehde zu führen) wurde er zwar 1530 entlassen, musste aber schwören, sich zeit seines Lebens nur noch im Bereich seiner Burg Hornberg aufzuhalten und keine Nacht außerhalb des Schlosses zu verbringen. Zudem musste er den Bischöfen von Mainz und Würzburg eine Entschädigung zahlen und – mit Stellung von Bürgen – eine Geldstrafe von 25.000 Gulden geloben.

Bereits 60 Jahre alt, löste ihn der Kaiser aus seiner „Acht“, weil er seine Dienste im Kampf gegen die Türken benötigte. Götz kam der Aufforderung nach, binnen vierzehn Tagen hundert Ritter zusammenzubringen und gelangte mit diesen bis nach Wien. Wegen des weniger glücklichen Ausgangs dieses Kriegszugs wurde er allerdings im Winter wieder nach Hause entlassen. Nach dem Frieden von Crépy kehrte Götz 1544 wieder nach Hornberg zurück, wo er die letzten Lebensjahre in Ruhe verbrachte.

Er starb am 23. Juli 1562 „uber etlich und achtzig Jahr alt“ und wurde im Kreuzgang des Kloster Schöntal beigesetzt.

Bei der „Eisernen Hand“ handelt es sich um eine Prothese. Die erste lies Götz sich 1510, die zweite rund 20 Jahre später anfertigen. Sein Beiname „mit der eisernen Hand“ wurde erstmals 1518 erwähnt.

Bei beiden Prothesen konnten die Finger mit Hilfe eines innenliegenden Sperrklinken-Mechanik arretiert werden und auf Knopfdruck sprangen sie unter Federdruck wieder in die Ausgangslage zurück.

Weiterführende Informationen

Götz von Berlichingen:

https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6tz_von_Berlichingen

Lehrfilm mit wichtigen Infos:

Kloster Schöntal:

Burg Hornberg:

Offizielles Plakat der Fußball-Weltmeisterschaft 1950 in Brasilien.

Fußball-Weltmeisterschaft 1950

Die Fußball-Weltmeisterschaft von 1950 war die vierte Ausspielung dieses Weltturniers und die erste Fußball-WM, die nach dem Zweiten Weltkrieg stattfand. Sie wurde vom 24. Juni bis zum 16. Juli 1950 in Brasilien ausgetragen. Es nahmen dreizehn Mannschaft teil. Der DFB war damals noch nicht wieder in die FIFA aufgenommen worden und Österreich zog seine Bewerbung vor Beginn der Qualifikation zurück. Einziger Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum war die Schweiz.

Im Gegensatz zu europäischen Ländern, hatte Brasilien kaum unter dem Weltkrieg gelitten, und der Fußballbetrieb konnte ungestört weiterlaufen. Mit einer großen Zahl talentierter Spieler galt der Gastgeber daher zusammen mit England als Favorit. Weltmeister wurde aber zum zweiten Mal Uruguay, das Brasilien im entscheidenden letzten Spiel der Finalgruppe bezwang. Diese Partie ist bis heute in Brasilien unter dem Namen „Maracanaco“ bekannt.

Weiterführende Informationen

Alle Infos:

https://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball-Weltmeisterschaft_1950

Historische Filmaufnahmen Endspiel der Fußbal WM 1950: Uruguay gegen Brasilien:

1 Kommentar

Einen Kommentar abschicken

#verschwundenegeschichten

Folge uns @verschwundene.geschichten

Kommentar *