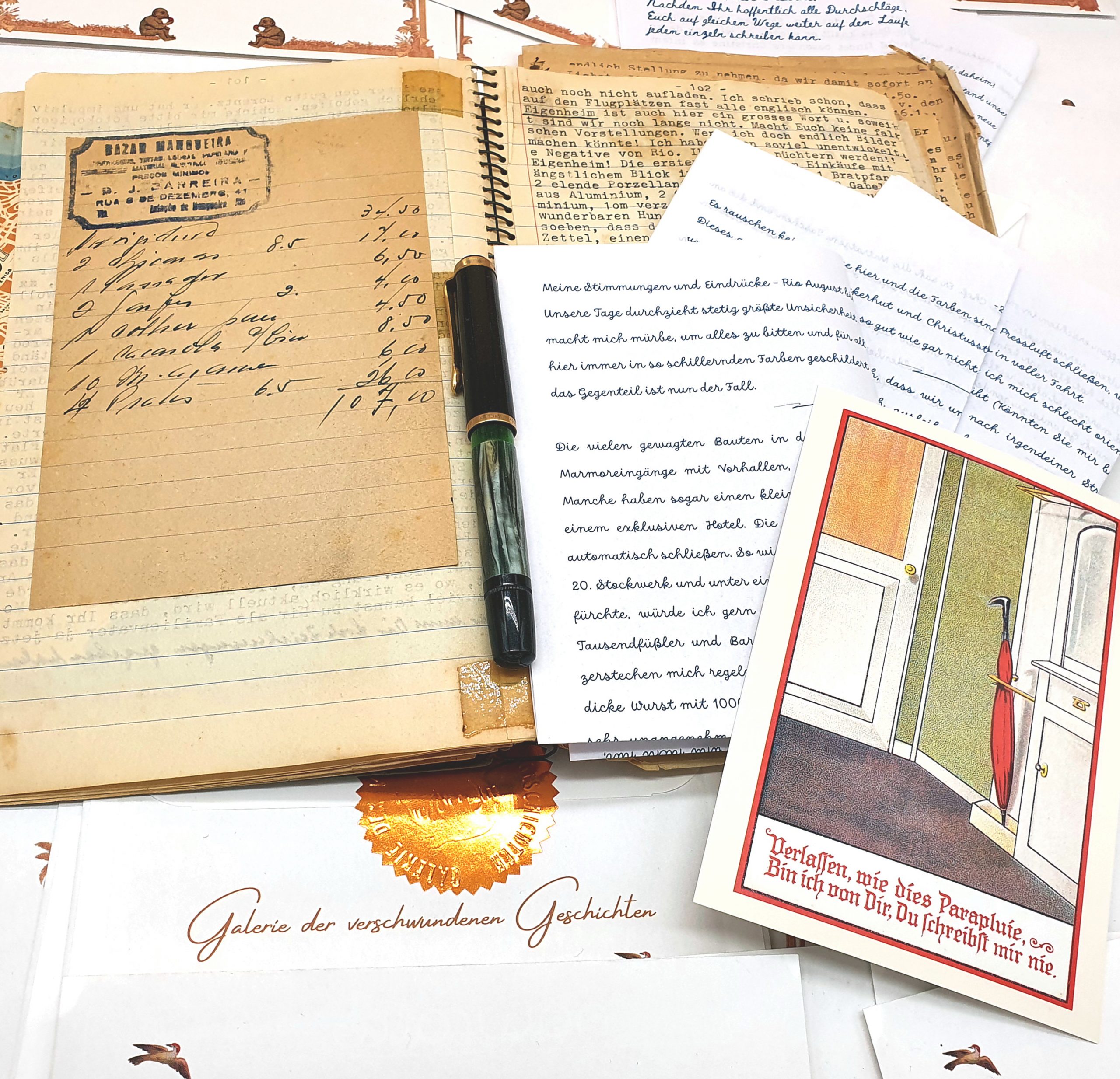

Christine beschreibt in ihren Tagebucheinträgen ihre Erlebnisse und Empfindungen in Rio durch die Monate August bis November 1949. Mehr noch als die Freiheit, ersehnt sie Verlässlichkeit, Sicherheit und ein eigenes Nest – doch dies scheint alles noch nicht in Reichweite.

Abbildung eines Pantoffels – Gemälde von Hieronymus Bosch: Der Hausierer aus dem Jahr 1495.

Potschen und Luschen

Mit Potschen sind im schlesischen Dialekt (Christine stammte ja aus Schlesien) Hausschuhe oder Pantoffeln gemeint.

Interessanterweise ist „Potschen“ auch ein Winterbrauch in Interlaken – maskierte Dämonen (Potschen) ziehen durch den Ort. Im Kanton Graubünden versteht man unter „Potschen“ ein Kugelspiel.

Lusche ist ebenfalls ein Begriff aus dem schlesischen Dialekt, findet sich aber auch im Niederdeutschen und ist die Bezeichnung für Pfütze.

Schlesisch ist eine sogenannte Dialektgruppe des Ostmitteldeutschen, die in Schlesien (eine Region in Mitteleuropa beiderseits des Ober- und Mittellaufs der Oder, die sich im Süden entlang der Sudeten und Beskiden erstreckt und seit 1922 bzw. 1945 zum größten Teil in Polen liegt) sowie in den angrenzenden Gebieten Nordböhmens und Nordmährens gesprochen wurde. Nach der Westverschiebung Polens und der Vertreibung der meisten deutschsprachigen Bewohner dieser Region, wird es heute nur noch von einer Minderheit in Oberschlesien, sowie vereinzelt in Niederschlesien und der Oberlausitz gesprochen.

Weiterführende Informationen

Schlesischer Dialekt:

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlesisch_(deutscher_Dialekt)

Zum Reinhören – schlesische Mundart:

Potschen in Interlaken:

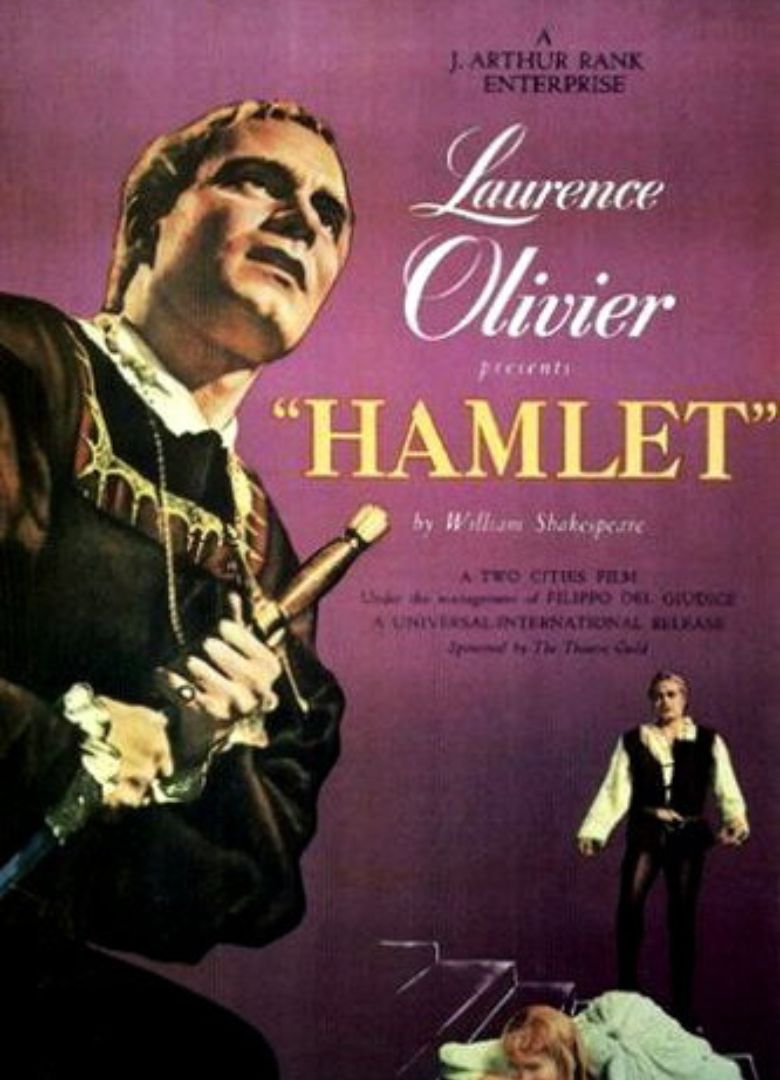

Hamlet & Hamlet Kinoverfilmung

Hamlet ist eine Tragödie von William Shakesspeare. Der Stoff des Stückes geht auf eine mittleralterliche nordische Erzählung zurück. Der Text des Schauspiels in der heute vorliegenden Fassung wurde zwischen 1601 und 1602 von Shakespeare fertiggestellt und auch in diesem Zeitraum erstmals aufgeführt.

In der Handlung geht es um Bruder-/Herrschermord und um Rache, die alle Beteiligten ins Unglück stürzt.

William Shakespeare (1564-1616) war ein englischer Dramatiker, Lyriker und Schauspieler. Sein Gesamtwerk umfasst 38 Dramen, epische Versdichtungen sowie 154 Sonette. Seine Tragödien und Komödien gehören zu den bedeutendsten Bühnenstücken der Weltliteratur und sind auch die am häufigsten aufgeführten und verfilmten.

Bei dem von Christine erwähnten Hamlet-Film handelt es sich um die britische Verfilmung der Hamlet-Tragödie von Shakespeare aus dem Jahr 1948. Laurence Olivier führte Regie und war gleichzeitig auch Produzent und Hauptdarsteller. Christopher Lee hatte in diesem Film seine erste Rolle (eine Statistenrolle).

Diese Hamlet-Verfilmung war der erste nicht US-amerikanische Film, der den Oscar als bester Film gewann.

Im November 1948 kam der Film in die Kinos der entstehenden Bundesrepublik aber erst im Juli 1959 in die Kinos der Deutschen Demokratischen Republik (DDR).

Weiterführende Informationen

Hintergründe und Details zum Film:

https://de.wikipedia.org/wiki/Hamlet_(1948)

Der Kinofilm v. 1948 in Gesamtlänge:

Hamlet – zur Tragödie von Shakespeare:

https://de.wikipedia.org/wiki/Hamlet

William Shakespeare:

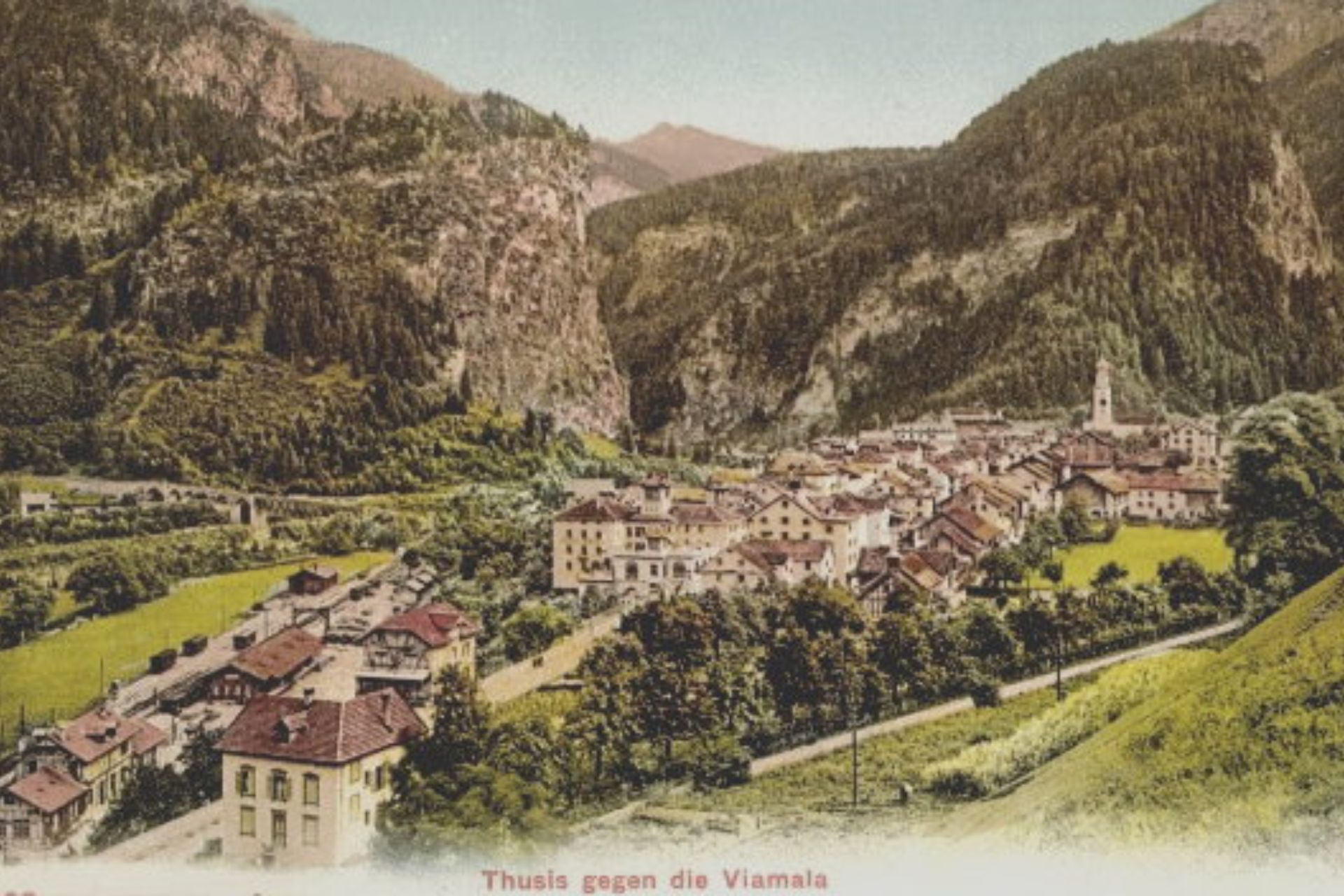

Via Mala – die Region und ihr Roman

Viamala bezeichnet einen früher berüchtigten, rund acht Kilometer langen Wegabschnitt entlag des Hinterrheins zwischen Thusis und Zillis-Reischen im Schweizer Kanton Graubünden. Die sehr tief eingegrabene Schlucht bildet das schwierigste Hindernis im Verlauf der sogenannten Unteren Strasse von Chur zu den Alpenpässen Splügen und San Bernadino.

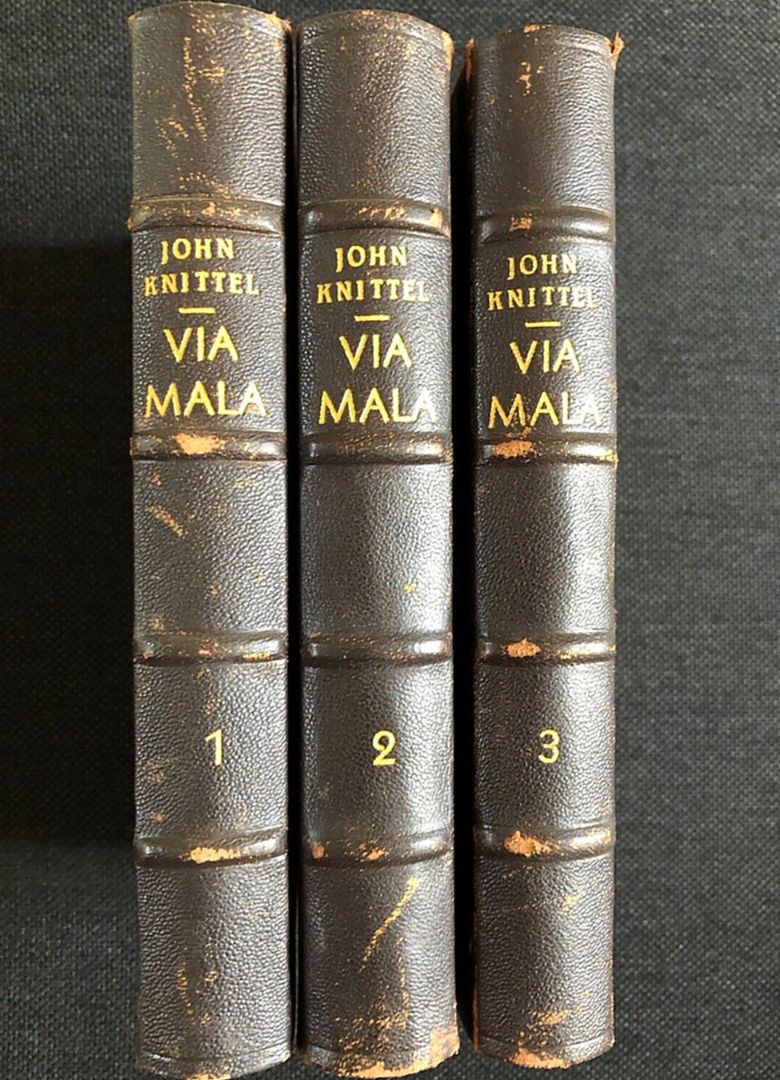

Der von Christine beschriebene Roman „Via Mala“ stammt von John Knittel und wurde 1934 veröffentlicht. Namensgebend war ebendiese Viamala-Schlucht im schweizerischen Kanton Graubünden, in deren Nähe der Autor das fiktive Städtchen Andruss ansiedelt.

Der Roman handelt von einem Sägemüller, den die Langeweile der langen Hochgebirgswinter zu einem Säufer und Gewalttäter gemacht hat. Er übt ungeheure Brutalität gegenüber seiner Frau und seinen Kinder aus. Diese eskaliert im Lauf der Geschichte immer weiter und führt schließlich zur Tötung des Vaters. Die Straftat, die verschwiegen wird, verfolgt und quält allerdings alle Familienmitglieder durch lange Jahre hindurch.

Die historische Vorlage für den Roman bildete ein Vatermord, der im Jahr 1817 im mittelfränkischen Obermühle verübt woden war.

Die Uraufführung des ebenfalls von John Knittel verfassten gleichnamigen Theaterstücks fand am 16. September 1937 im Schauspielhaus in Zürich statt.

Verfilmt wurde der Roman bisher drei Mal. Unter der Regie von Josef von Baky entstand 1944 ein erster Kinofilm, der allerdings erst 1948 uraufgeführt wurde.

Eine weitere Kinofassung unter der Regie von Paul May u.a. mit Gert Fröbe, Christine Kaufmann und Edith-Schultze-Westrum in den Hauptrollen kam 1961 in die Kinos.

1985 entstand dann unter der Regie von Tom Toelle ein Fernseh-Mehrteiler, in dem Maria Adorf die Rolle des Sägemüllers Jonas Lauretz spielte.

John Knittel, geboren als Hermann Emanuel Knittel (*1891 in Britisch- Indien +1970 in Graubünden, Schweiz) war ein Schweizer Schriftsteller, der allerdings in englischer Sprache schrieb.

Weiterführende Informationen

Zum Roman:

https://de.wikipedia.org/wiki/Via_Mala_(Roman)

Erste Kinofassung (gesamt) von 1944/48:

https://de.wikipedia.org/wiki/Viamala

Kurzer Filmbeitrag über die Region:

John Knittel – umfangreiche biographische Informationen:

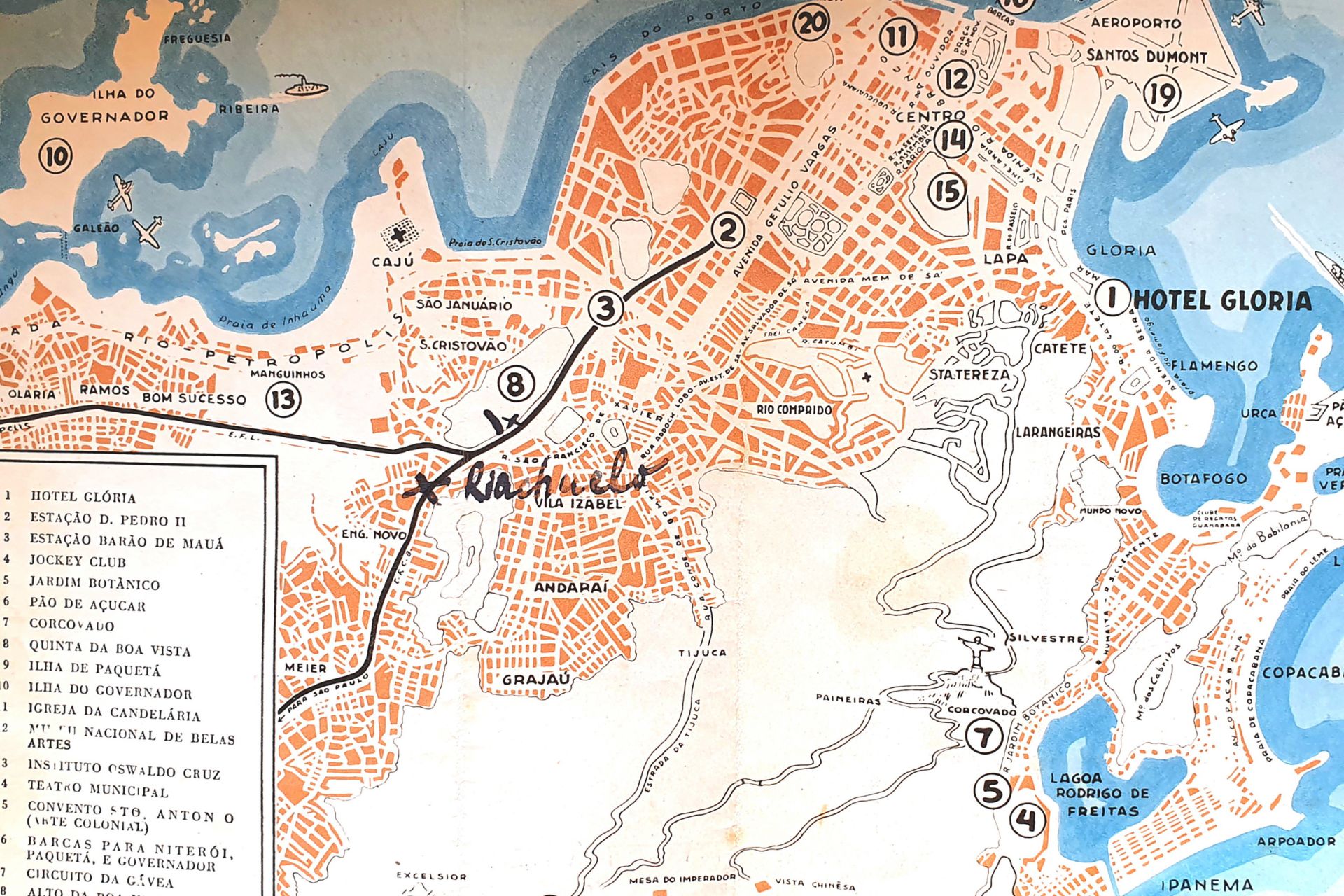

Stadtplan von Rio de Janeiro in Hajos und Christines Erinnerungen. Sie hatten sich diesen vom Hotel Gloria besorgt.

Riachuelo

Riachuelo ist ein Stadtteil von Rio de Janeiro in der nördlichen Stadtzone mit einer Fläche von rund 93 ha und 12.653 Einwohnern (2010). Der Stadtteil ging aus einer ehemaligen Farm hervor, die aufgelöst und deren Land Stück für Stück besiedelt wurde.

Das Stadtviertel ist Teil der sogenannten Verwaltungsregion Grande Méier. Die Hauptstraßen (Ruas Ana Néri, 24 de Maio und Avenida Marechal Rondon) bilden wichtige Verbindungen zwischen den Vororten und dem Stadtzentrum von Rio de Janeiro.

Der Name des Stadtteils geht auf die Seeschlacht von Riachuelo (Argentinien) zurück, die am 11. Juni 1865 stattfand und in der die brasilianische Flotte über die paraguayische Armee siegte.

Der „Dreibundkrieg“, Tripel-Allianz-Krieg oder auch „Guerra Grande“ (1864-1870) war der größte bewaffnete Konflikt in Lateinamerika. Er wurde zwischen Paraguay und dem Dreibund – Brasilien, Argentinien und Uruguay – ausgetragen. Konfliktauslösend waren v.a. territoriale Ansprüche und Grenzkonflikte.

Die Entfernung zwischen dem Stadtteil Riachuelo und dem Stadtteil Gloria, in dem Hajo und Christine zunächst in der Pension Caminer lebten, beträgt rund 12 Kilometer.

Weiterführende Informationen

Private Luftaufnahmen des Stadtteils:

Tripel-Allianz-Krieg:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Paraguai

Zur Seeschlacht:

Minas Gerais

Minas Gerais – deutsch übersetzt „allgemeine Minen“ – ist ein Bundesstaat in der Südostregion von Brasilien. Die heutige Hauptstadt ist Belo Horizonte. Sie wurde Ende des 19. Jahrhunderts anstelle der alten Hauptstadt Ouro Preto angelegt.

Das Gebiet des Bundesstaates ist mit rund 586.520 km2 etwa so groß wie Metropolitan-Frankreich. Mit 21,4 Mio. Einwohnern (Schätzung 2021) ist sie damit nach Sao Paulo der zweitbevölkerungsreichste Bundesstaat Brasiliens.

Der Staat grenzt im Uhrzeigersinn von Südosten aus gesehen an Rio de Janeiro, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul, Goias, Bahia und Espirito Santo. Höchste Ergebung ist der Pico da Bandeira mit 2.889 Metern Höhe, der auch der dritthöchste Berg Brasiliens ist.

Bereits um 1695 wurde in Minas Gerais Gold aber auch Diamanten entdeckt, so dass die Region boomte. Menschen aus Afrika wurden hergebracht, um als Sklaven in den Minen zu arbeiten. Siedler und Händler aus ganz Europa siedelten hier.

Die Goldreserven sind heute weitestgehend ausgeschöpft, Diamanten werden weiter abgebaut. Doch ist der Bundesstaat ist auch reich an unterschiedlichen Erzen, Mineralien und Gesteinen. Rund 670 unterschiedliche Minerale wurden gefunden, u.a. auch Smaragd, Jadeit, Rosenquarz und Aquamarin. Es gibt daher zahlreiche Minien und Abbaugebiete und es werden Aluminium und Zink produziert.

Die Erde von Minas Gerais ist so eisenhaltig, dass feiner roter Lateritboden die Straßen überzieht und Flüsse rotbraun färbt.

Doch auch die Landwirtschaft des Bundesstaates produziert vielseitig: u.a. Mais, Soja, Reis, Bohnen, Kaffee und Baumwolle.

In jüngster Zeit erschütterten zwei Umweltkatastrophen die Region: 2015 brach ein Rückhaltebecken einer Eisenerzmine. Der freigesetzte toxische Schlamm gelang in den Fluß Rio Doce und in den Atlantischen Ozean.

2019 brauch in Brumadhinho ein Staudamm – die Schlammlawine führte zur weiträumigen Zerstörungen.

Weiterführende Informationen

Wikipedia Fakten zu Minas:

https://de.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais

Interessanter Dokufilm von Arte:

Offizielle Landesseite:

https://www.mg.gov.br/

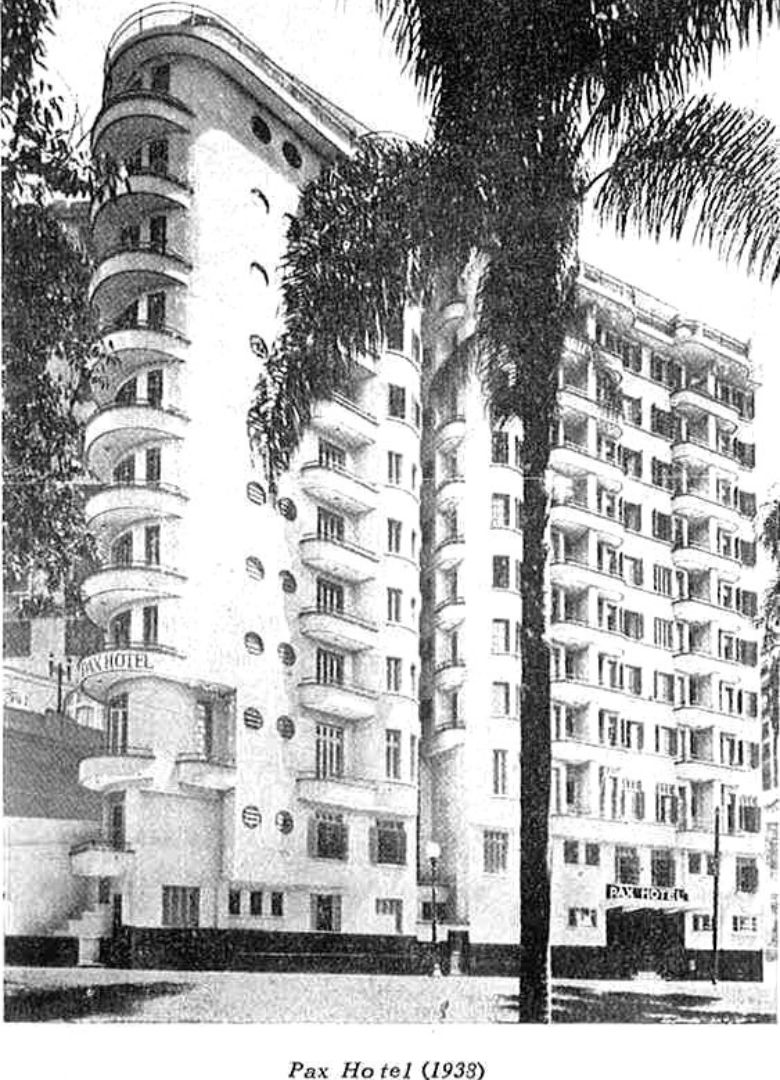

Hotel Pax

Das ehemalige Hotel Pax, heute das Ipú Gebäude, liegt in der Rua do Russel Nr. 496 im Stadtteil Gloria, Rio de Janeiro. Das Gebäude wurde 1935 von den Architekten Ari Leon Rey und Floriano Brilhante im stromlinienförmigen Art Déco Stil entworfen, inspiriert von den großen Ozeandampfern der 1930er Jahre. Diese Inspiration findet sich u.a. in dem gewundenen Verlauf der Balkone, den Eisenrohren in den Balkonen, sowie in lukenförmigen Fenstern wieder. Jedes der insgesamt 12 Stockwerke hat eine eigene Bodenfarbe.

Das Hotel Pax wurde weniger als 20 Jahre nach seiner Einweihung wieder geschlossen und das Gebäude wurde zu Wohnzwecken umgebaut. Durch die Jahre erfolgten viele Umbauten am Haus, die den eigentlichen Charakter sehr veränderten. Zwischenzeitlich hat jedoch eine umfangreiche Sanierung stattgefunden, so dass die besondere Art-Deco-Architektur wieder zu bewundern ist.

Das ehemalige Hotel Pax heute als Appartementhaus.

Gottmadingen

Gottmadingen ist eine Gemeinde im heutigen Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg. Sie liegt etwa sieben Kilometer von Singen entfernt. Westlich, südlich und östlich verläuft die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz. Die Gemeinde gliedert sich in vier Ortsteile auf einer Fläche von rund 24 km2 und hat 10.750 (2021) Einwohner.

Die erstmalige Erwähnung des Ortes geht auf eine gefälschte Urkunde aus dem Jahr 965 zurück, in der Kaiser Otto der Kirche in Öhningen ihre Besitzungen bestätigt. 1100 tauchen die ersten Herren von Gottmadingen.

Im 12. Jahrhundert erscheinen als erste Ortsherren und Inhaber der Herrschaft Heilsberg die Herren von Randegg. Ihnen wird bis zum Schweizerkrieg 1499 das Schloss Randegg sowie die Feste Heilsberg zugeschrieben. Nach dem Schweizerkrieg ging die Herrschaft auf die Herren von Schellenberg über, einem ursprünglich bairischen, später in Liechtenstein ansässigen Geschlecht.

Der Ort wurde im Dreißigjährigen Krieg schwer verwüstet und die Burg auf dem Heilsberg zerstört. Nach dem Krieg erhielt der österreichische Regimentsvizekanzler Johann Michael Sonner die Herrschaft. Nach dessen Tod 1672 wurde das Lehen von Kaiser Leopold I. neu ausgegeben. Es folgten die Herren von Deuring aus dem Voralberg. Mit dem Pressburger Frieden vom 26. Dezember 1805 kam Gottmadingen zusammen mit der Landgrafschaft Nellenburg an das neue Königreich Würrtemberg.

Ab 1863 erlebte der Ort mit dem Bau der Eisenbahnlinie Schaffhausen-Singen einen wirtschaftlichen Aufschwung. Durch den Ausbau von drei ursprünglichen Familienbetrieben zu Industriebetrieben (u.a. Landmaschinenfabrik und Brauerei) entwickelte sich die Gemeinde zum Industriedorf.

Interessantes Detail: am 9. April 1917 trat Lenin, aus der Schweiz kommenden, in Gottmadingen die Eisenbahnreise durch das Deutsche Reich nach Sankt Petersburg an, um dort die Revolution vorzubereiten.

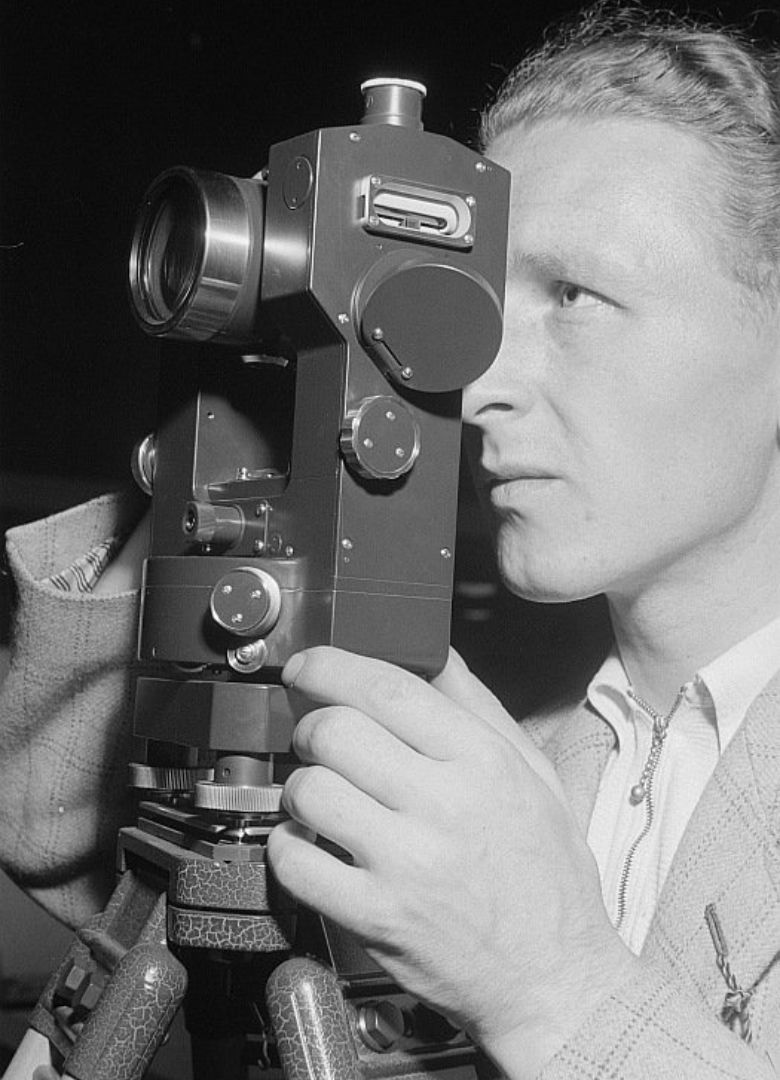

Theodolit

Bei einem Theodolit handelt es sich um ein Winkelmessinstrument, das in der Geodäsie (Vermessungskunde) zur Messung von Horizontalrichtungen und Zenit- oder Vertikalwinkeln eingesetzt wird. Eine Sonderform ist der Hängetheodolit, der im Bergbau eingesetzt wird. In der heutigen modernen Vermessungstechnik enthalten die Theodolite aber auch elektronische Tachymeter, die sehr genaue Distanzmessungen erlauben.

Vorläufer der Theodoliten findet man mit der Dioptra bereits in der Antike und mit dem Azimutalquadrant und der Kippregel im Mittelalter um 1500. Genaue Universalinstrumente wurden ab 1850 für die Triangulation (klassische Landvermessung) und für die Astronomie gebaut.

Ein Theodolit besteht im Wesentlichen aus einem Gehäuse, dem Zielfernrohr, einem Vertikal – und einem Horizontal-Teilkreis sowie ein bis zwei Libellen (Glasröhre zur Überprüfung der Lage – wie bei der Wasserwaage). Ein in das Zielfernrohr integriertes Strichkreuz dient dazu, das Ziel anzuvisieren. Durch Drehen und Kippen des Messfernrohrs misst der Theodolit horizontale Richtungen und Vertikalewinkel durch Drehung um die horizontale Kippachse.

Weiterführende Informationen

Umfangreiche Infos:

https://messprofiservice.de/theodolit/

Filmbeitrag zum Aufbau und zur Nutzung des Theodolit:

#verschwundenegeschichten

Folge uns @verschwundene.geschichten

0 Kommentare