Die Situation für Hajo und Christine bleibt weiter schwierig : erforderliche Papiere fehlen, das Gepäck ist immer noch nicht da und die Bemühungen eine Arbeit zu finden mühsam. Ein Lichtblick zeichnet sich ab: eine Anstellung in der Seifenproduktion. All dies schildert Hajo im 21. Brief an Familie und Freunde in der Heimat.

Babassupalme

Bei der Babassupalme (Attalea speciosa) handelt es sich um eine südamerikanische Palmenart, aus deren Samen das Babassuöl gewonnen wird.

Die Palme ist einzelstämmig und kann bis zu 200 Jahre alt werden und eine Höhe von 30 Metern bei einen Stammdurchmesser von bis zu 50cm erreichen. Früchte trägt eine Babassupalme erst im Alter von 8-10 Jahren.

Die Palme ist recht anspruchslos, wächst jedoch am besten auf guten Böden mit hohen Niederschlägen. Besonders häufig kommt sie daher im südlichen Bereich des Amazonasbeckens vom Atlantik bis Bolivien, Guyana und Surinam vor. Die meisten Bestände finden sich südlich des Amazonas in Maranhao und Piaui. Hier gibt es Bestände mit bis zu 10.000 Palmen pro Hektar. Dabei werden die Babassupalmen meist nicht in Plantagen angebaut, sondern ihre natürlichen Bestände werden gefördert und genutzt.

Die Palmen tragen schnabelspitzige Früchte, meist 100-600 Früchte pro Fruchtstand. In der Schale der Früchte befinden sich die Samen.

Babassuöl wird als Lebensmittel und für die Herstellung von Seifen und Hautpflegeprodukten verwendet. Zwar ähneln die Eigenschaften denen des Kokosöls, allerdings enthalten die Fettsäuremuster nur sehr geringe hautphysiologische Fettsäuren – daher unterstützen sie weniger die Hautfunktion als Kokosöl. Seine besondere Stärke spielt das Babassuöl als sogenanntes Schaumfett aus, insbesondere in der Seifenherstellung.

Im Nordosten Brasiliens leben noch heute hunderttausende Frauen, die Quebradeiras de Coco Babacu (Sammlerinnen der Babassu-Frucht) von den Kokosnüssen dieser Palme. Sie wurden als eine traditonelle Gemeinschaft anerkannt und erhielten gesetzlichen Schutz. Dennoch gefährden Rodungen der Wälder für die Anpflanzung von Monokulturen ihre ursprüngliche Lebensgrundlage.

Weiterführende Informationen

Babassupalme:

https://de.wikipedia.org/wiki/Babassupalme

Babassuöl:

https://de.wikipedia.org/wiki/Babassu%C3%B6l

FAZ Artikel über Quebradeiras: „Kampf um die Kokosnuss“ v. Julia Bär:

https://www.faz.net/aktuell/wissen/natur/kampf-um-die-kokosnuss-babassu-in-brasilien-13821396.html

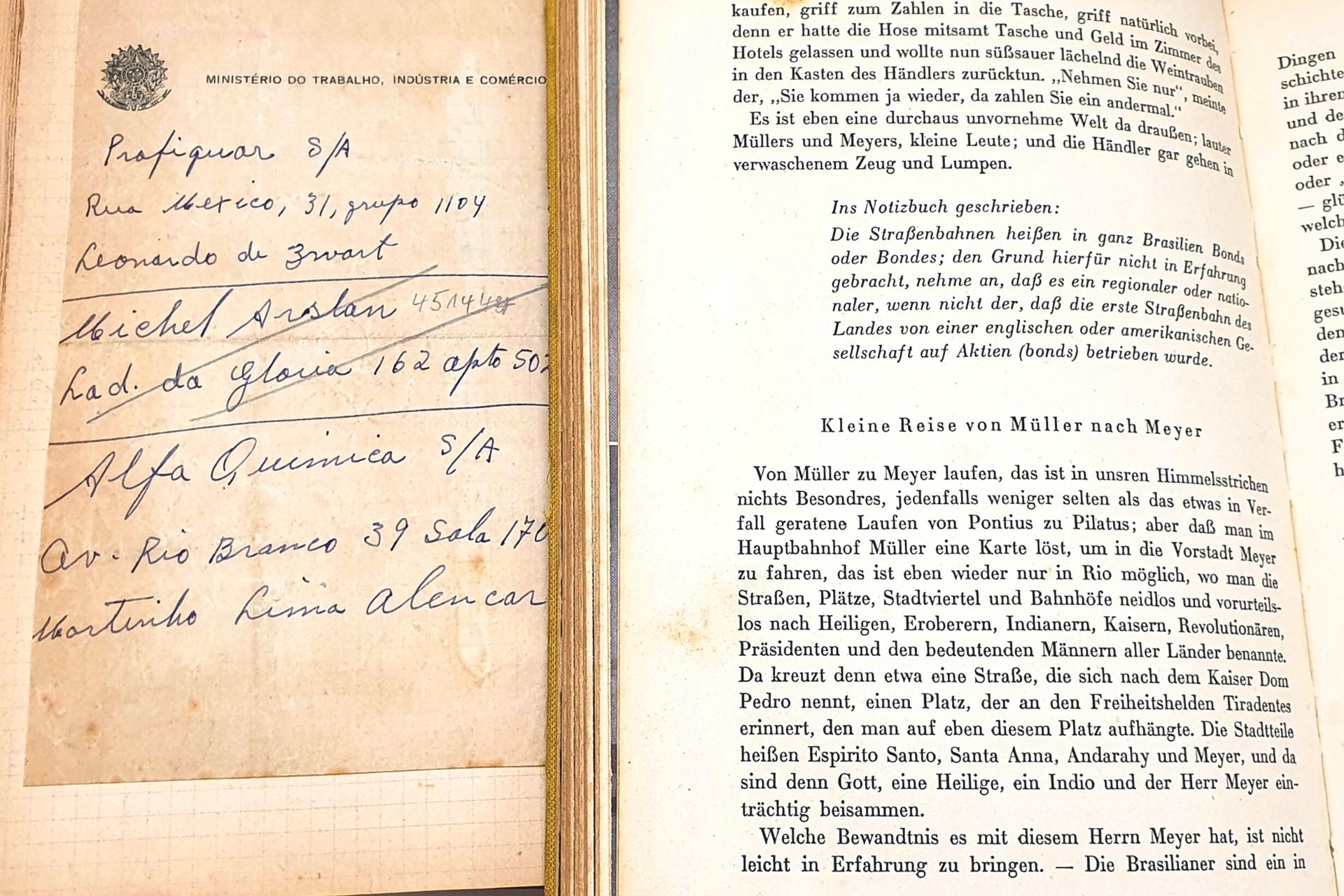

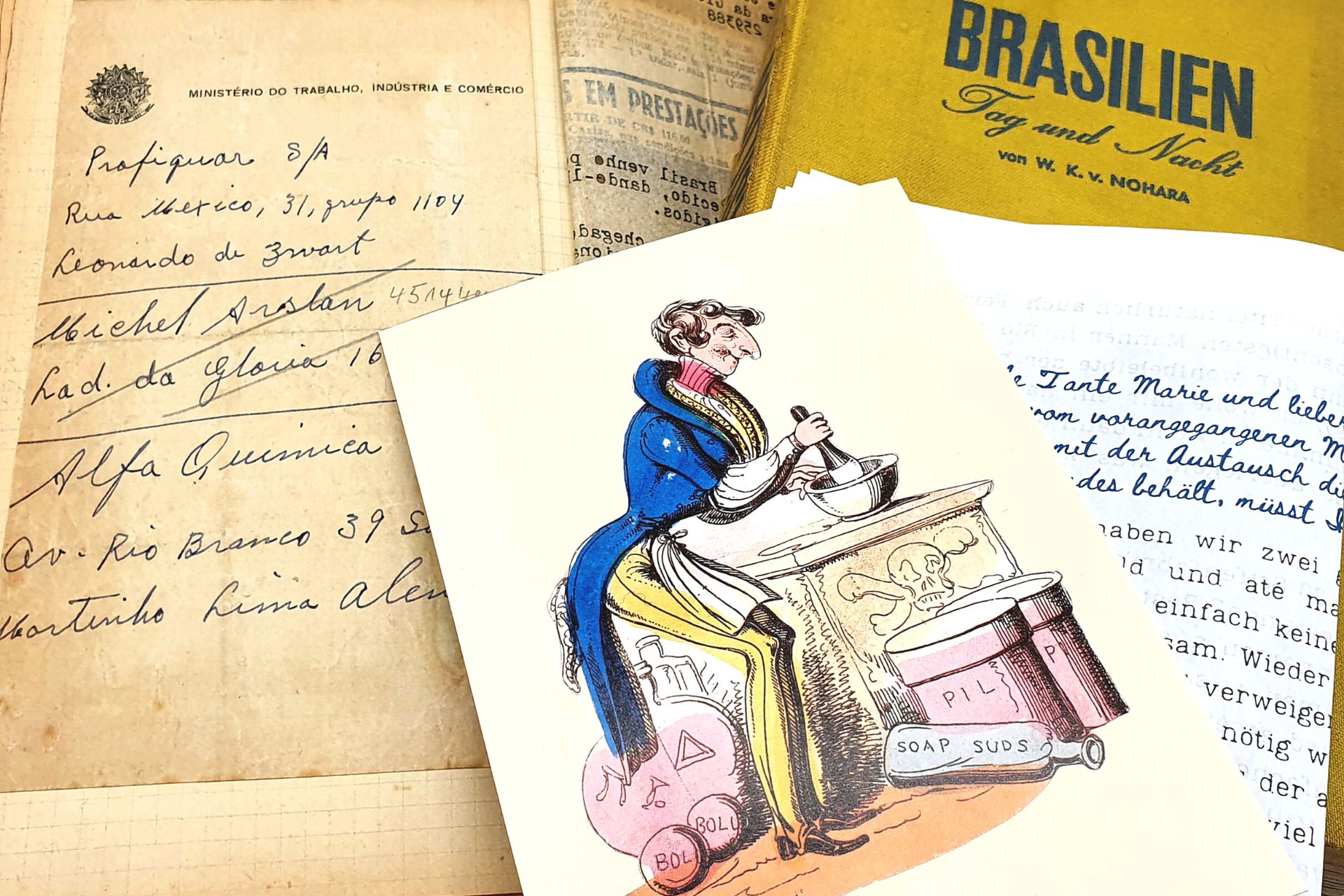

Wir gehen davon aus, dass es sich bei dem Notizzettel des „Ministerio de Trabalho“ um die Adressen handelt, die Hajo bekam. An dritter Stelle findet sich wohl die Anschrift, unter der er sich für die Seifenproduktion beworben hat. Rechts das Kapitel aus dem Buch von W.K.v. Nohara: Brasilien – Tag und Nacht“ (1938 ) „Kleine Reise von Müller nach Meyer“.

Von Müller nach Meyer

Méier ist ein Stadtviertel in der Nordzone von Rio de Janeiro. Das Viertel ist das historische Zentrum der „Área dos Engenhos“ oder „Mühlengegend“, die heute als Grande Méier bekannt ist. Hier befindet sich eines der ersten Einkaufszentren Brasiliens, Shopping do Méier, das 1963 eröffnet wurde. Das Stadtviertel unterteilt sich in ein Gebiet mit Bahnhof und Geschäften und ein ruhigeres mit Wohnstraßen.

Nohara schreibt in seinem Buch „Brasilien – Tag und Nacht“ (1938) hierzu:

„(…) aber daß man im Hauptbahnhof Müller eine Karte löst, um in die Vorstadt Meyer zu fahren, das ist eben nur in Rio möglich, wo man die Straßen, Plätze, Stadtviertel und Bahnhöfe neidlos und vorurteilslos nach Heiligen, Eroberern, Indianern, Kaisern, Revolutionären, Präsidenten und den bedeutenden Männern aller Länder benannte. (…) Welche Bewandtnis es mit diesem Herrn Meyer hat, ist nicht leicht in Erfahrung zu bringen. Die Brasilianer sind ein in Dingen der Vergangenheit und Zukunft sorgloses Volk;

(…) Herr Meyer war ein Auswandrer, der sich im Hinterland von Rio ansiedelte und ein engenho, ein Gut, erwarb, das er so vorzüglich bewirtschaftete und zu so großer Bedeutung trieb, daß die Umwohner es mit der Gegend identifizierten: Man fuhr nach Engenho Meyer – sprich Meyähr – oder einfach nach Meyer. Als Rio – ebenfalls unter der nicht unbedeutenden Assistenz eines Deutschen – wuchs und den Vorort, in dem das engenho lag, verschluckte, blieb gar nichts andres übrig, als den neuen Stadtteil um ärgerliche Verwechselungen zu vermeiden, den Namen zu geben, den er als Vorstadt längst getragen hatte.

„Der Bahnhof Müller aber liegt mitten in der Stadt, zwischen der Praca da Republica, über den, wie gesagt, die Trams und die Goldhasen sausen und der Quinta da Boa Vista, dem ehemaligen kaiserlichen Lustschloß, das heute als Museum dient; (…) Der Bahnhof erinnert, wie man ohne Schwierigkeit und „regionale“ oder „nationale“ Ausflüchte von jedem Passanten erfahren kann, an den deutschen Pionieroffizier Lauro (Laurenz) Müller, der unter dem außerordentlich fähigen Ministerpräsidenten Dr. Alves Minister für Verkehr und öffentliche Arbeiten war und hervoragenden Anteil an der Entwicklung der Stadt zu dem Natur- und Bauwunder hatte, als das sie sich heute darbietet. Im Jahr 1914, als der Weltkrieg auch in Brasilien Leidenschaften, Haß und Argwohn erregte, trat Dom Lauro zurück; sein Name wurde jedoch nicht von einem der wichtigsten Bahnhöfe der Stadt entfernt;“ (s.135-136)

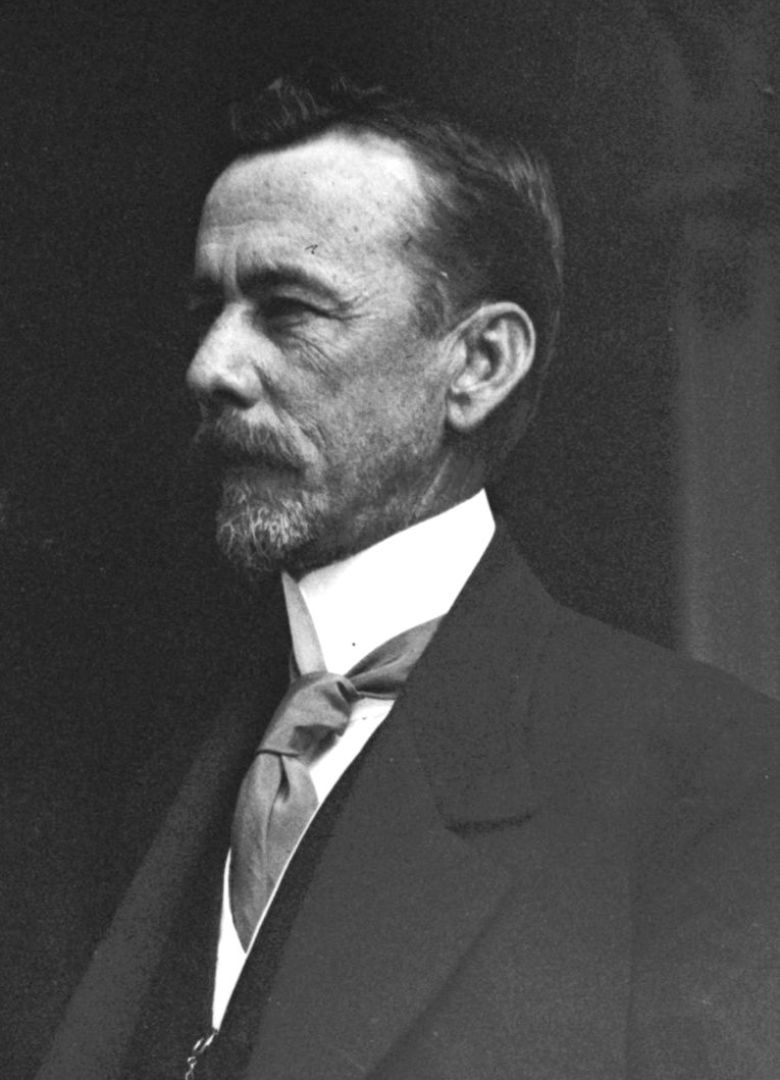

Lauro Severiano Müller

Lauro Severiano Müller (1863-1926), Sohn deutscher Auswanderer aus Greimersburg (heute: Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz) war ein brasilianischer Politiker und Diplomat.

Sein Vater wanderte 1830 nach Brasilien aus, liess sich in der erst 1829 gegründeten Kolonie Sao Pedro de Alcantara in der südlichen Provinz Santa Catarina nieder und heiratete dort eine aus der Eifel stammende Frau (Anna Michels).

Lauro wurde von seinem Vater republikanisch erzogen. Er erhielt zunächst Privatunterricht und besuchte später in Niteroi, im heutigen Bundesstaat Rio de Janeiro, das Gymnasium. Später trat er in die Militärschule ein, an der er militärisches Ingenieurwesen studierte.

Lauro Müller schloss sich nach Ende seines Studiums den Hauptaktivisten der republikanischen Bewegung um Marschall Manuel deodoro da Fonseca und Benjamin Constant an.

Fonsecas antimonarchistisch eingestellte Bewegung führte schließlich einen Militärputsch durch, in deren Folge Kaiser Pedro II. am 15. November 1889 abdanken musste.

Beim Einzug da Fonsecas in Rio de Janeiro ritt Lauro Müller, gerade 26 Jahre alt, an dessen Seite und wurde von den Massen als Hoffnungsträger gefeiert. Als Dank ernannte ihn da Fonseca nach seiner eigenen Wahl zum ersten Präsidenten Brasiliens zum Governeur des neuen Bundesstaates Santa Catarina. Müller gehörte zu den Unterzeichnern der Brasiliansichen Verfassung von 1891.

1902 wurde er zum Verkehrsminister ernannt und ließ in Rio de Janeiro umfangreiche Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen durchführen. Hierzu gehörten der Bau neuer Verkehrsachsen mit breiten Boulevards und die Erweiterung des Hafens.

Müller gehörte zu den Befürwortern der Verlegung der Hauptstadt in eine zentrale Region. Die Grundsteinlegung für den Bau der neuen Hauptstadt Brasilia erfolgte am 7. September 1922.

1912 wurde er in den Rang eines General befördert und zum Außenminister Brasiliens ernannt. Dieses Amt behielt er bis 1917 inne. Seiner Ernennung begegnete man allerdings international, vor allem aber in den Vereinigten Staaten, wegen seiner deutschen Abstammung mit Skepsis.

Obwohl er die Neutralität Brasiliens befürwortet hatte, musste er daher, nachdem die Vereinigten Staaten am 6. April in den Ersten Weltkrieg eingetreten waren, am 8. Mai 1917 zurücktreten.

Weiterführende Informationen

Kurzinfo zum Stadtteil Méier:

https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ier

Lauro Müller:

https://de.wikipedia.org/wiki/Lauro_M%C3%BCller_(Politiker)

Interessanter Artikel über Lauro Müller in der Eifel-Mosel Zeitung:

Carteira de Identiade & Carteira de Trabalho

Die Carteira de Identiade bzw. Cédula de identidade ist das offizielle nationale Ausweisdokument in Brasilien vergleichbar mit dem deutschen Personalausweis. Der Ausweis enthält den Namen des Inhabers, die Abstammung, den Geburtsort, das Geburtsdatum, die Unterschrift und den Daumenabdruck des Inhabers. Jeder Ausweis hat eine eindeutige RG-Nummer.

Carteira de Trabalho

Die Carteira de Trabalho oder auch Carteira Profissional ist in Brasilien als Arbeits- und Sozialversicherungskarte nach wie vor das obligatorische Dokument für jeden, der irgendeine Art von professioneller Dienstleistung erbringt bzw. einer beruflichen Tätigkeit nachgeht.

Eingeführt wurde das Dokument per Dekret im März 1932. Es regelt und garantiert den Zugang zu einigen der wichtigsten Arbeitnehmerrechte, wie z.B. Arbeitslosenversicherung, Sozialversicherungsleistungen, etc.

1934 machte die Regierung von Präsident Vargas die Arbeitskarte zur Festigung der Arbeitnehmerrechte obligatorisch. Idee und Ausgestaltung basierte auf der Carta del Lavoro, die Benito Mussolini 1927 in Italien geschaffen hatte.

Weiterführende Informationen

Offizielle Seite zur Carteira de Trabalho:

https://www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital

Kurzinformation:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carteira_de_trabalho

Informationen zum Arbeitsbuch:

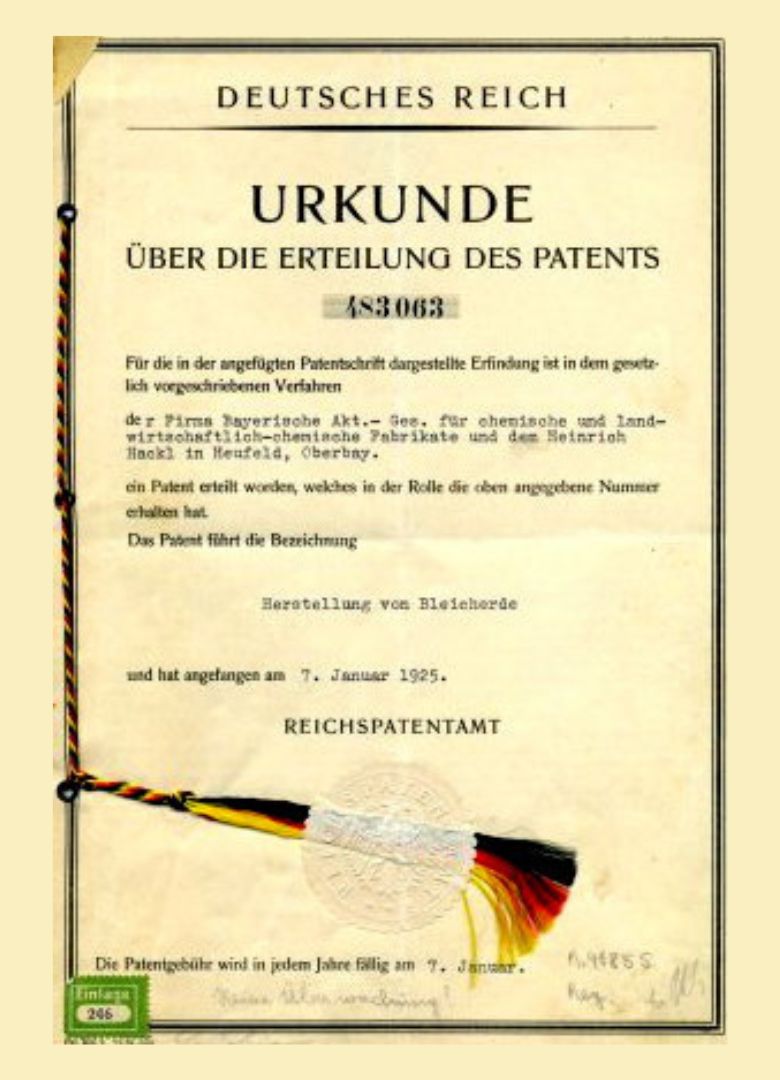

D.R.P. – Deutsches Reich Patent

Mit dem Patentgesetz vom 25. Mai 1877 wurde für das gesamte Deutsche Reich ein einheitliches Patentrecht eingeführt. Dies machte die Gründung einer zentralen Patentbehörde erforderlich. § 13 des Gesetzes gab dem „Patentamt“ die alleinige Zuständigkeit für die „Ertheilung, die Erklärung der Nichtigkeit und die Zurücknahme der Patente“. Daran hat sich im Grundsatz bis heute nichts geändert. Als Sitz der Behörde wurde ebenfalls in § 13 Berlin bestimmt. Zum 1. Juli 1877 wurde hier das Kaiserliche Patentamt als zentrale Reichsbehörde errichtet.

Dieses, seit 1905 in einem eigens zu diesem Zweck erbauten Gebäude am Landwehrkanal untergebracht, führte durch den deutlich verbesserten Patentschutz mit umfangreichen Prüfverfahren zu einem großen Anstieg der Patentanmeldungen.

Durch das Gesetz über den Markenschutz (1. Mai 1875) und durch das Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen (12. Mai 1894) erhielt das Patentamt als weitere Zuständigkeit die Eintragung von Warenzeichen (Wort- und Bildmarken) und die Führung eines entsprechenden Registers. Die erste Markeneintragung erfolgte am 16. Oktober 1894.

Ab dem 24. März 1919 wurde die Behörde nach dem Ende der Monarchie als Reichspatentamt bis 1945 weitergeführt.

1949 erfolgte die (Wieder-) Einrichtung der Behörde als Deutsches Patentamt (ab 1998: Deutsches Patent- und Markenamt) mit Sitz in München. Nach wie vor ist es die Zentralbehörde auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in Deutschland. Es ist für die Erteilung von nationalen Patenten, für die Eintragung von Gebrauchsmustern, Marken und Designs sowie für die Information der Öffentlichkeit über bestehende gewerbliche Schutzrechte zuständig. Darüber hinaus führt es gesetzlich vorgeschriebene Register und gibt amtliche Druckschriften heraus.

Nach eigenen Angaben ist es das größte nationale Patent- und Markenamt in Europa und das fünftgrößte nationale Patentamt weltweit.

Weiterführende Informationen

Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA):

https://www.dpma.de/dpma/index.html

Informationen bei Wikipedia:

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Patent-_und_Markenamt

Recherchemöglichkeiten zu historischen Schutzrechten:

Gärröhrchen

Bei einem Gärröhrchen, auch Gärspund oder Gärglas genannt, handelt es sich um eine Form eines Gärverschlusses. Das meist aus Glas oder Kunststoff bestehende, doppelt U-förmig gebogene Rohr auf einem Korken oder Gummistopfen verschließt die Öffnung eines Gärballons bzw. eines Maischegefäßes so, dass das beim Gärprozess freigesetzte Gas (hauptsächlich Kohlenstoffdioxid) aus dem Behälter entweichen kann, aber keine Luft von außen eindringt. Erreicht wird dieser Effekt durch eine sogenannte Wasserfalle.

Da Hajo in seinem Brief allerdings ein Gärröhrchen nach Eijkman (siehe nachfolgenden Artikel) beststellt, gehen wir davon aus, dass es sich um einen Gärungskolben mit Fuß nach Eijkman gehandelt haben muss. Dieser wurde von Eijkman entwickelt, um den sog. Colititer im Trinkwasser festzustellen (sogenannte Eijkman-Trinkwasserprobe). Das bedeutet, dass Hajo wohl vorhatte, mit dieser Ausrüstung Wasserqualitätsuntersuchungen durchzuführen.

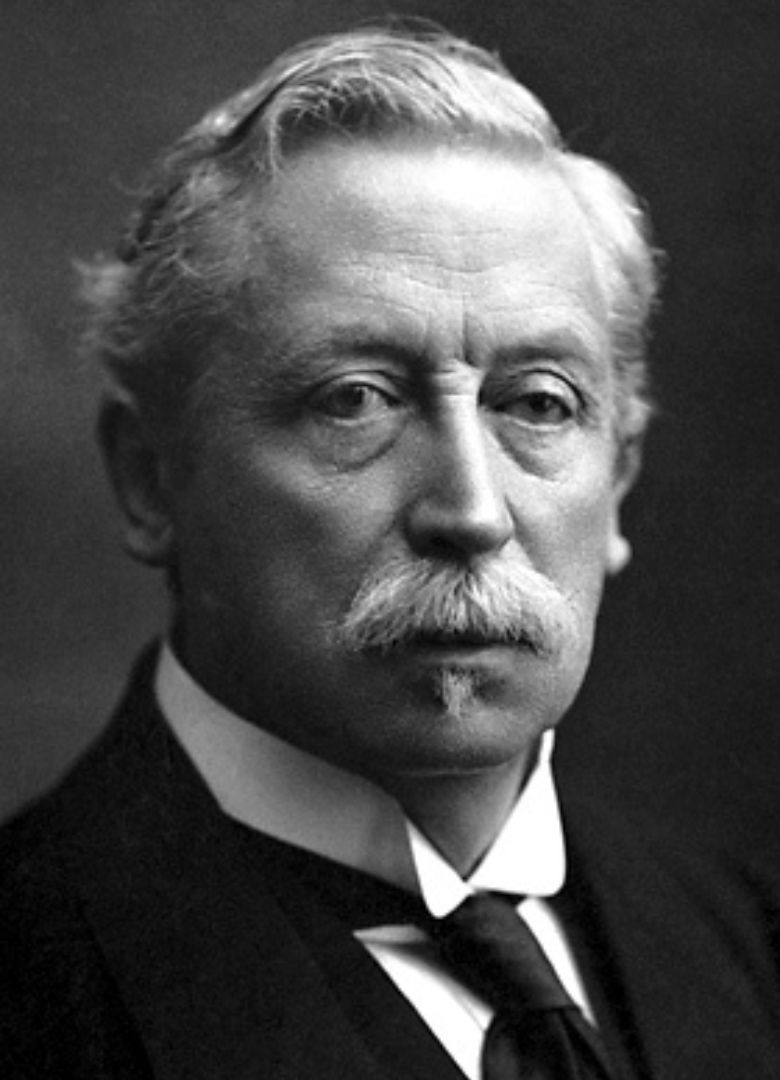

Christiaan Eijkman

Christiaan Eijkman (1858-1930) war ein niederländischer Arzt, Bakteriologe und (Tropen-) Hygieniker, der 1929 gemeinsam mit Sir Frederick Gowland Hopkins für die Entdeckung des Vitamins B1 (Thiamin) den Nobelpreis für Medizin erhielt.

Er studierte an der medizinischen Militärschule in Amsterdam, wo er 1883 sein Examen als Mediziner ablegte und bereits ein halbes Jahr später zum Thema „Über die Polarisierung in den Nerven“ zum Doktor der Medizin promovierte. Im Anschluss war er in Semarang (Java, Indonesien) als Stabsarzt im dortigen Krankenhaus beschäftigt.

Später wirkte er als Arzt in einem kleinen indonesischen Dorf. Da er 1885 an Malaria erkrankte, musste er nach Europa zurückkehren. Danach bildete er sich zunächst bei Josef Forster und anschließend bei Robert Koch (Nobelpreisträger und Begründer der modernen Bakteriologie) in Berlin weiter.

1886 kehrte er, gemeinsam mit Cornelis Adrianus Pekelharing und Cornelis Winkler, nach Indonesien zurück, um in einem Labor in Batavia (Jakarta) die bakteriologischen Ursachen der Beriberi-Krankheit zu untersuchen.

Er wurde 1888 Direktor des Labors für pathologische Anatomie und Bakteriologie (Eijkman-Institut) in Weltevreden (Jakarta) sowie Ausbilder der indonesischen Ärzte der dortigen Militärarztschule.

1897 fiel Eijkmann auf, dass durch das Verfüttern von poliertem Reis bei Hühnern die Beriberi-Krankheit entsteht und diese auf einen Vitamin B1-Mangeleffekt zurückzuführen ist. Gemeinsam mit seinem Mitarbeiter entdeckte er den „Anti-Beriberi-Faktor“ und zwar das Vitamin B1 (Thiamin).

Damit gab er letztlich den Anstoß zur Suche nach lebensnotwendigen Nahrungsbestandteilen – später Vitamine genannt.

1898 erhielt er einen Ruf als Professor für Hygiene an die Universität Utrecht. Später wurde Eijkman darüber hinaus Mitglied des niederländischen Gesundheitsrates. Hier engagierte er sich vor allem für sauberes Trinkwasser und Schulhygiene sowie in der Bekämpfung der Tuberkulose.

Das molekularbiologische Institut in Jakarta, in dem er seine Entdeckung machte, wurde 1938 nach ihm in Eijkman-Institut benannt und ist auch heute noch eine renommierte Forschungsanstalt in Indonesien.

Auch das mikrobiologische Verfahren zur Unterscheidung von Colibakterien wurde nach ihm benannt (Eijkman-Test).

Weiterführende Informationen

Gärröhrchen:

https://www.chemie.de/lexikon/G%C3%A4rr%C3%B6hrchen.html

Auszug aus einem Lehrbuch zur „Untersuchung des Wassers an Ort und Stelle“ 1938:

Christiaan Eijkman:

https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/eijkman-christiaan/20299

Eijkman-Institut:

https://de.wikipedia.org/wiki/Eijkman_Instituut

Wasserstrahlpumpe

Bei einer Wasserstrahlpumpe handelt es sich um eine einfache Strahlpumpe, bei der Wasser als Treibmedium in einer Venturi-Düse verwendet wird. Diese Technik wird meist verwendet, um ein Vakuum zu erzeugen oder um Flüssigkeiten abzusaugen. In der Wasserversorgung wird sie verwendet, um Sauerstoff/Luft anzusaugen und sie dem Wasser beizumischen.

Da die Wasserstrahlpumpe, deren Erfindung zumeist Robert Wilhelm Bunsen zugeschrieben wird, selbst keinen Antrieb benötigt, ist weder ein Stromanschluss noch ein Verbrennungsmotor nötig.

Weiterführende Informationen

Wasserstrahlpumpe:

https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Wasserstrahlpumpe

Kurzes Video zur Erklärung der Wasserstrahlpumpe:

Brahma und Antarctica Brauerei

Bier kam erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts, eingeführt von der portugiesischen Königsfamilie, nach Brasilien. Zunächst bliebt dieses Getränk nur wenigen Privilegierten vorbehalten. Erste Versuche, Bier zu brauen, brachte eine einheimische Spezialität hervor, die Cerveja Barbante (benannt nach der Schnur, die den Korken daran hindert aus der Flasche zu springen).

Die erste Brauerei wurde 1853 in Petropolis, Rio de Janeiro errichtet und stellte ein Bier der Marke Bohemia her.

Die 1880-er Jahre gelten als Wendepunkt für die Bierproduktion in Brasilien.

1885 gründete eine Gruppe von Freunden, u.a. Antonio Zerrener und Adam Ditrik, in einem Stadtteil von Sao Paulo die Companhia Antarctica Paulista. Obwohl das Unternehmen zunächst Eis und zubereitete Lebensmittel lieferte, stellte es bald auf das Bierbrauen um. Bis 1890 wuchs Antarctica auf über 200 Mitarbeiter an und produzierte mehr als 40.000 Hektoliter Bier pro Jahr. Im Laufe der Jahre entwickelte sich Antarctica zu einer der größten Brauereien und führenden Marken des Landes.

Im gleichen Zeitraum entwickelte sich in Rio de Janeiro eine weitere große Brauerei. Joseph Villiger, ein Einwanderer aus der Schweiz, beschloss, das Bier nach europäischem Vorbild zu brauen. 1888 gründete er die Firma Villiger & Cie und begann mit der Herstellung seines Bieres der Marke Brahma. Anders als vermutet wurde das Bier nicht nach einem Hindu-Gott benannt, sondern steht als Abkürzung für den Gründer der modernen Brahma-Brauerei: Georg Maschke: Brauhaus Maschke (Brahma). Das Brahma-Bier entwickelte sich von einem anfänglichen Ausstoß von 12.000 Litern pro Tag zur zweiten führenden Biermarke Brasiliens.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begannen beide Unternehmen ihren Vertrieb und die Produktion auf andere brasilianische Bundesstaaten und Regionen auszuweiten. Beide Unternehmen begannen auch, ihre Markenportfolios zu erweitern und fügten eine Vielzahl von Biersorten hinzu, darunter die beliebten „Chopp“-Biere (der brasilianische Begriff für Fassbier). 1934 landete Brahma mit der Einführung des Flaschenbieres einen weiteren Verkaufserfolg.

Auch Antarctica verzeichnete in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein starkes Wachstum, weil das Unternehmen über die Bierproduktion hinaus diversifizierte. Im Jahr 1921 brachte das Unternehmen ein Erfrischungsgetränk auf der Basis von Guarana auf den Markt, dessen stimulierende Wirkung dreimal so stark sein sollte wie die von Kaffee. Dieses Getränk wurde zu einem nationalen Favoriten, der nur durch den Eintritt von Coca-Cola in den brasilianischen Markt übertroffen wurde.

In den 1950er Jahren waren Brahma und Antarctica zu den Hauptkonkurrenten auf dem brasilianischen Bier- und Erfrischungsgetränkemarkt geworden.

1999 fusionierte dann schließlich die Brahma-Brauerei mit der Antarctica zu AmBev.

Weiterführende Informationen

Zur Geschichte der Brauereien:

https://ri.ambev.com.br/en/overview/history/

Brahma Brauerei – Website:

AmBev Website:

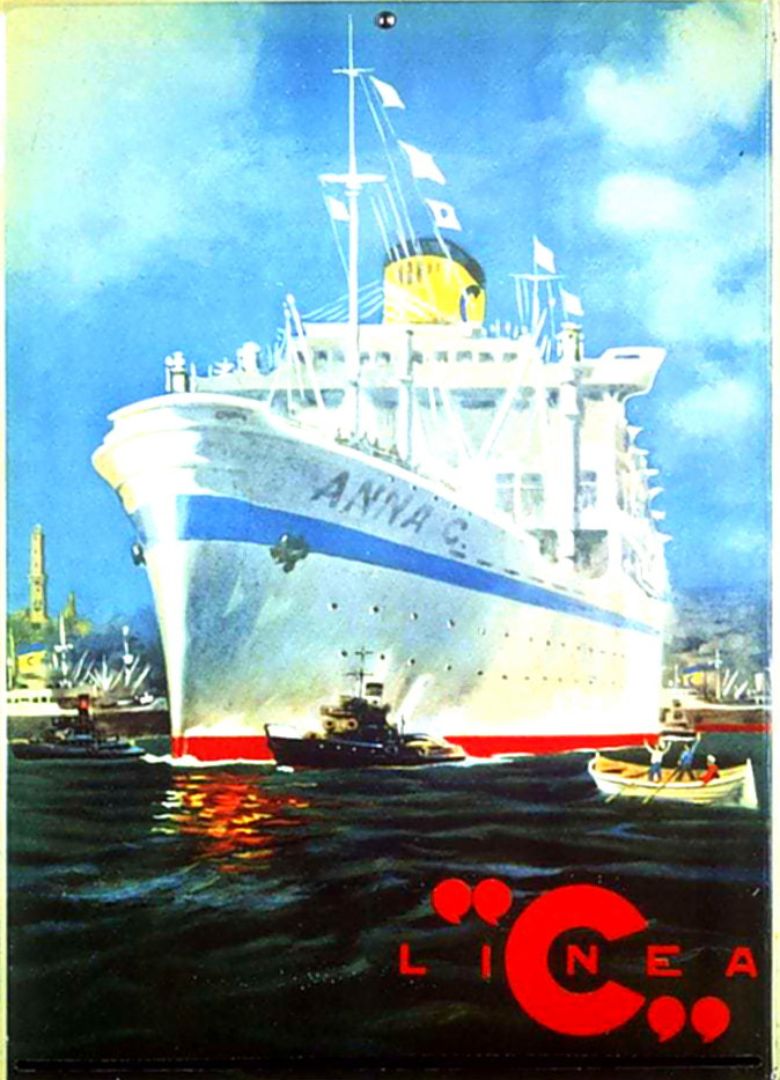

Kreuzfahrtschiff „Anna C“

Anna C war das erste Kreuzfahrtschiff der Reederei Costa Crociere Genua. Es startete am 31. März 1948 seine erste Reise von Genua nach Rio de Janeiro.

In der weiteren Geschichte der Reederei wurde es zur Tradition, Schiffe nach Familienmitgliedern zu benennen. Daher hießen später bekannte Passagierschiffe auch Frederico C, Eugenio C und Enrico C – nach den Brüdern, die die Reederei gründeten.

Ab 1959 wurden mit dem Schiff „Franca C“ dann auch erstmals Karibik-Kreuzfahrten angeboten.

Die Ursprünge der Flotte gehen allerdings auf das Jahr 1854 zurück, als das Unternehmen (damals noch) „Giacomo Costa“ den Handel mit Stoffen und Olivenöl zwischen Genua und Sardinien begann. Damit war man so erfolgreich, dass schnell eine größere Schiffsflotte benötigt wurde, um Waren in die ganze Welt schicken zu können.

Daher erreichten Costas Frachter bereits am Ende des 19. Jahrhunderts weit entfernte Länder, wie z.B. Australien, in denen der große Zustrom italienischer Emigranten einen hohen Bedarf an italienischen Lebensmitteln geschaffen hatte.

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs betrug die Gesamttonnage der Flotte bereits 27.534 Tonnen, auf acht Schiffe verteilt. Am Ende des Zweiten Weltkriegs nahm die Reederei Costa ihre Geschäftstätigkeiten wieder auf, indem sie weitere Boote für die Küstenschifffahrt baute und kaufte. Die Zerstörung der italienischen Flotte, der Anstieg der Passagiere, die Wirtschaftskrise und die meeresübergreifenden Migrationsströme weckten das Interesse der Costa-Familie am Passagiertransport auf den Überseerouten.. Im Jahr 1947 unternahm die „Maria C“ ihre ersten Fahrten. 1948 kam dann die Anna C hinzu, mit der die Kreuzfahrtgeschichte Costas begann.

Weiterführende Informationen

Alte Filmaufnahmen der Anna C:

Website Costa heute:

https://www.costakreuzfahrten.de/

Zum 70. Jubiläum (2018) der Costa Kreuzfahrtlinien:

#verschwundenegeschichten

Folge uns @verschwundene.geschichten

0 Kommentare