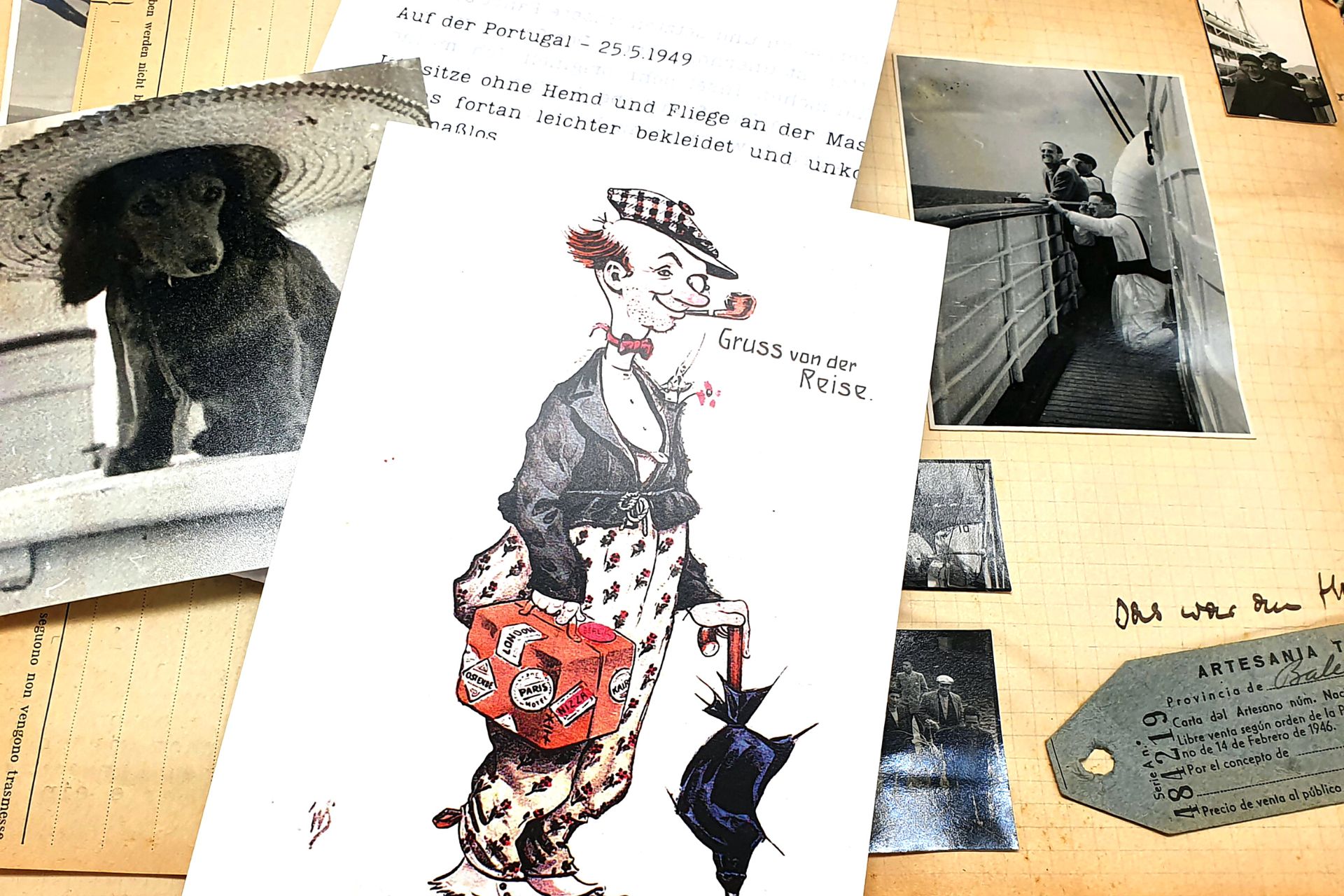

Im Brief No. 17 beschreibt Hajo das Leben an Bord der S/S Portugal, Begegnungen mit einzelnen Passagieren und das Erleben von Gran Canaria.

Gran Canaria

Nach Teneriffa und Fuerteventura ist Gran Canaria mit einer Fläche von 1560,1 km2 die drittgrößte der Kanarischen Inseln. Von ihrer Form ist sie nahezu kreisförmig und hat einen Durchmesser von etwa 50 Kilometern und eine Küstenlänge von rund 236 Kilometern.

Mit ihrer Lage rund 210 Kilometer westlich vor der Küste Südmarokkos im Atlantischen Ozean gehört die Insel geographisch zu Afrika. Politisch aber gehört sie zu Spanien.

Im Jahr 2020 hatte die Insel 855.521 Einwohner.

Die Insel ist vulkanischen Ursprungs. Die letzte Eruption liegt zwar rund 2.000 Jahre zurück, Forscher nehmen allerdings an, dass die Vulkane im Norden weiterhin aktiv sind.

Die höchste Erhebung der Insel ist mit 1.956 Metern der Morro de la Agujereada. Wahrzeichen ist allerdings der 1.1813 Meter hohe Roque Nublo.

Zwar belegen archäologische Funde die Anwesenheit von Menschen auf den verschiedenen Kanarischen Inseln bereits zu Beginn des 1. Jahrtausends v. Chr. Eine kontinuierliche Besiedlung der Insel konnte aber erst ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. nachgewiesen werden.

Die kanarische Urbevölkerung, so konnten es archäologische und linguistische Forschungen nachweisen, ist mit den damals in Nordafrika lebenden Berbervölkern eng verwandt.

Mit der römischen Reichskrise im 3. Jahrhundert kam es zu einem Abbruch der Beziehungen zwischen den Kanarischen Inseln und dem Mittelmeerraum. Da zu dieser Zeit die Canarios weder seetüchtige Schiffe besaßen, noch über nautische Kenntnisse und Werkzeuge verfügten, gab es über Jahrhunderte keine Verbindungen zwischen Gran Canaria, dem Festland und den anderen Inseln, so dass sich in dieser Zeit voneinander unabhängige Kulturen entwickelten.

Durch Fortschritte in der Navigation, die Erfindung von Kompass und Astrolabium, etc. wurden die Kanarischen Inseln im 14. Jahrhundert „wiederentdeckt“ als Seeleute aus den italienischen Handelszentren auf der Suche nach einem Seeweg nach Indien auf die Inseln trafen.

König Alfons IV. von Portugal schickte 1341 eine Forschungsexpedition zu den Kanarischen Inseln, die Detailinformationen über Gran Canaria nach Europa brachten.

Es folgten Jahrhunderte der Missionierung und Eroberungen.

Der moderne Tourismus auf Gran Canaria begann erst 1957 mit den ersten Chartermaschinen, die auf der Insel landeten. Er beschränkte sich aber zunächst auf den Norden der Insel und erst ab 1962 auf den kargeren Süden.

Heute besuchen etwa 2,8 Millionen Touristen jährlich Gran Canaria.

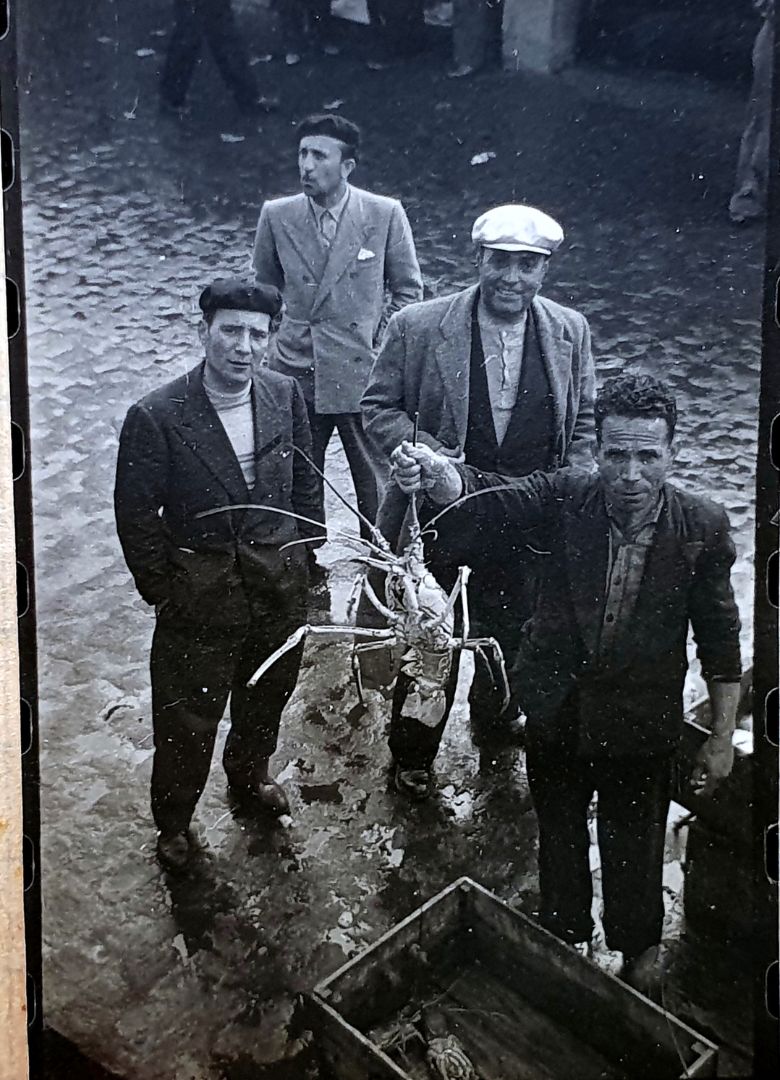

Fotografie von Hajo, die wir aus einem winzigen Negativ wieder herstellen konnten: es zeigt den im Brief beschribenen Hummerverkauf im Hafen.

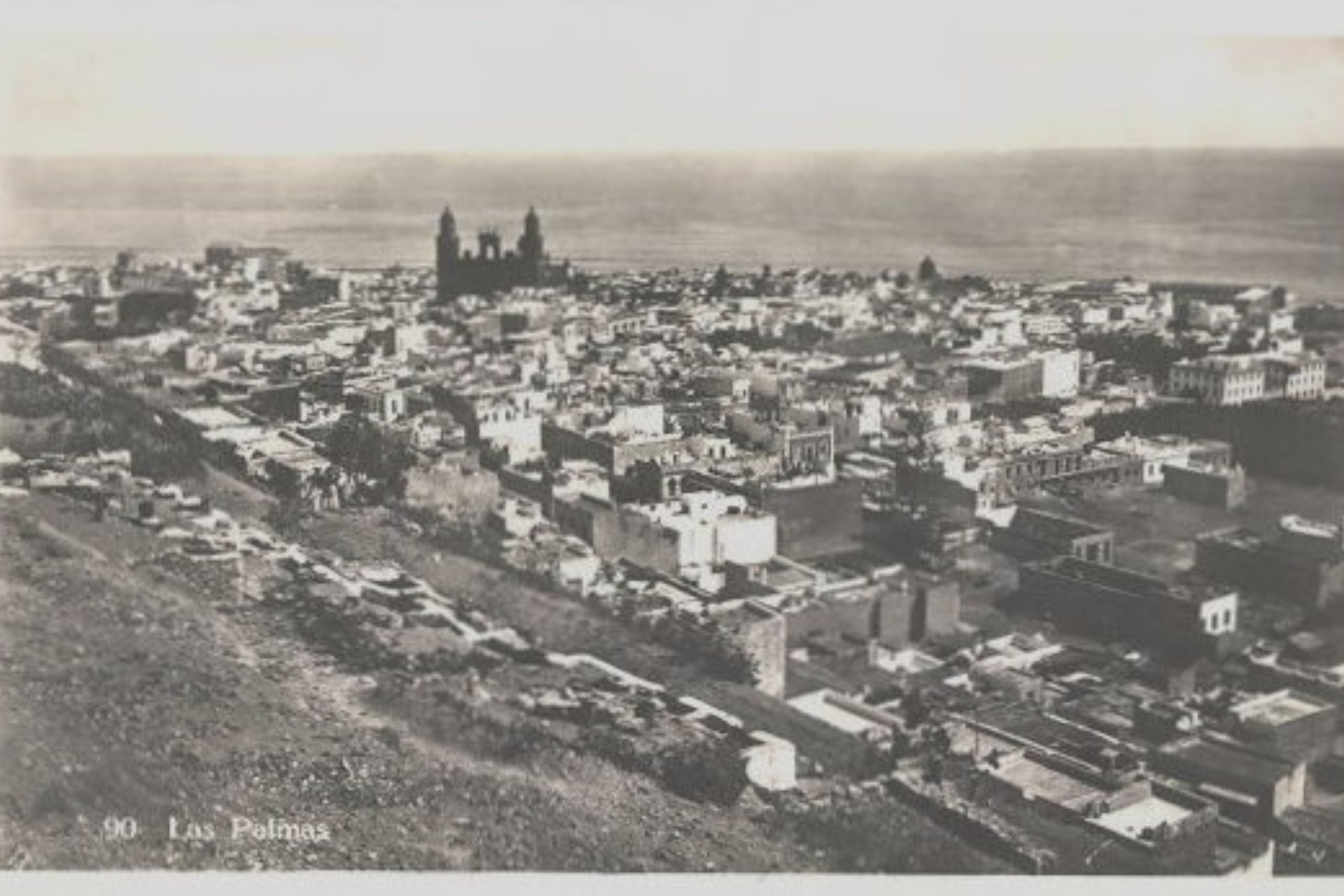

Las Palmas

Ist die Hauptstadt der Insel. Mit 379.925 Einwohnern ist sie die größte Stadt der Kanarischen Inseln. Maßgeblich geprägt ist die Stadt durch einen der größten Häfen Spaniens – der Puerto de la Luz. 2016 wurden hier 23,9 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen und rund 1,3 Millionen Passagiere abgefertigt.

2007 wurde die Altstadt von Las Palmas auf die nationale Vorschlagliste zur Aufnahme als UNESCO-Welterbe gesetzt. Besonders sehenswert ist hier die fünfschiffige Kathedrale Santa Ana aus dem Jahr 1497. Ebenso ein Häuserkomplex, in dem eines der Häuser von Christoph Kolumbus während seiner ersten Reise nach Amerika im Jahr 1492 errichtet wurde.

Fotografie von Hajo, die wir aus einem winzigen Negativ wieder herstellen konnten: Es zeigt die „Padres“ nach ihrem Landgang und Einkauf in Gran Canaria.

Weiterführende Informationen

Offizielle Tourismusseite:

https://www.grancanaria.com/turismo/de/

Wikipedia Fakten:

https://de.wikipedia.org/wiki/Gran_Canaria

Kurzer Beitrag der Deutschen Welle:

Filmplakat von 1962.

Mackie Messer – Die Dreigroschenoper

Mackie Messer ist eine Figur aus der „Dreigroschenoper“, einem Theaterstück von Bertold Brecht mit Musik von Kurt Weill. Dabei handelt es sich jedoch weniger um eine durchkomponierte Oper bzw. Operette, sondern um ein politisch engagiertes Theaterstück mit 22 abgeschlossenen Gesangsnummern.

Die Uraufführung fand am 31. August 1928 im Theater am Schiffbauerdamm in Berlin statt. Das Stück wurde die erfolgreichste deutsche Theateraufführung bis 1933.

Die Dreigroschenoper basiert auf der „Beggar´s Opera“ von John Gay (Text) und Johann Christoph Pepusch (Musik) aus dem Jahr 1728.

Die Handlung kreist um den Existenz-und Konkurrenzkampf zwischen zwei „Geschäftsleuten“. Auf der einen Seite Peachum, der Kopf der Londoner Bettelmafia, der Bettler erpresst. Auf der anderen Seite Macheath (Mackie Messer), der gute Beziehungen zum Polizeichef von London hat.

Angesiedelt ist das Stück im Stadtteil Soho, der von zwielichtigen Gestalten beherrscht wird..

Einige Musiknummern wurden Welthits, allen voran „Die Moritat von Mackie Messer“ – das Eröffnungsstück des Werks, in dem ein Moritatensänger die Untaten des Gangsters Macheath, genannt Mackie Messer, aufzählt. Dieses Lied wurde erst kurz vor der Premiere 1928 in das Stück eingefügt, weil der Darsteller des Mackie Messer, Harald Paulsen, eine wirkungsvoller Exposition seiner Rolle forderte.

„Und der Haifisch, der hat Zähne,

und die trägt er im Gesicht,

und Macheath, der hat ein Messer

doch das Messer sieht man nicht. „

Die Dreigroschenoper wurde 1933 von den Nationalsozialisten verboten. Bis dahin war das Stück bereits in 18 Sprachen übersetzt worden und mehr als 10.000 Mal auf den Bühnen Europas aufgeführt worden.

Die erste Wiederaufführung im Nachkriegs-Berlin fand im August 1945 am Hebbel-Theater statt.

Die Dreigroschenoper wurde mehrfach verfilmt. Erstmals 1931 mit Rudolf Forster in der Rolle des Mackie Messers. Die deutsch-amerikanische Produktion wurde von Nationalsozialisten verboten. Die aktuellste Version, die deutsch-belgische Produktion „ Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“ mit Tobias Moretti als Mackie Messer kam 2018 in die Kinos.

Weiterführende Informationen

Allgemeine Informationen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Dreigroschenoper

Die Moritat von Mackie Messer:

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Moritat_von_Mackie_Messer

Text der Moritat von Mackie Messer:

http://www.nthuleen.com/teach/lyrics/mackiemesser.html

Aufnahme der Moritat von 1931:

Aufnahmen der Dreigroschenoper von 1930:

Vollversion des Musikfilms von 1931:

Berthold Brecht:

https://de.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht

Kurt Weill:

https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Weill

Johann Christoph Pepusch:

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Christoph_Pepusch

John Gay:

https://de.wikipedia.org/wiki/John_Gay

Historisches Vorbild – die Verbrecherbande um Jonathan Wild:

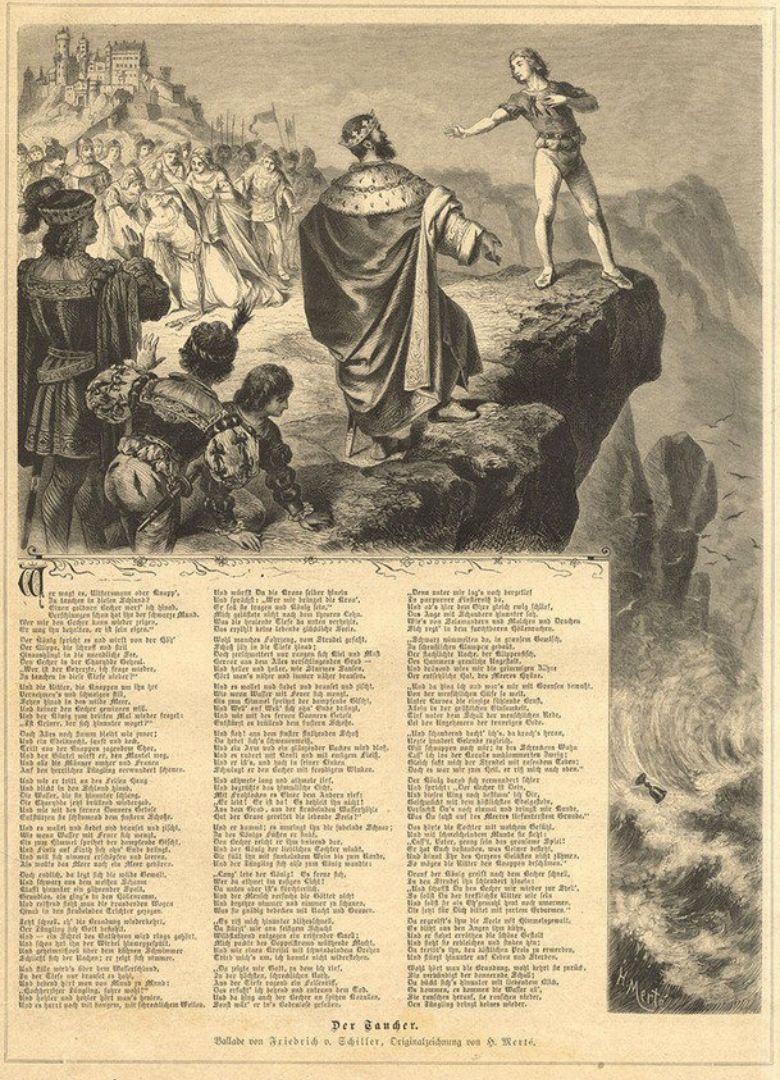

Schiller „Der Taucher“

„Der Taucher“ ist eine Ballade von Johann Christoph Friedrich Schiller, ab 1802 „von Schiller“ (1759-1805). Er war Arzt, Dichter, Philosoph und Historiker und gilt als einer der bedeutendsten deutschen Dramatiker, Lyriker und Essayisten.

Schiller verfasste die Ballade „Der Taucher“ 1797 für den von ihm herausgegebenen Musen-Almanach. Sie beschreibt den Wagemut eines Edelknaben, der sich in den Schlund (Charybdis) eines Meeresstrudels stürzt, um den goldenen Becher zu gewinnen, den sein König dort hineingeworfen hat. Es gelingt ihm, den Becher zurückzubringen und er berichtet ausführlich von den Schrecken der Tiefe, die er durchlebt hat.

„Und sieh! aus dem finster flutenden Schoß, Da hebet sich’s schwanenweiß, Und ein Arm und ein glänzender Nacken wird bloß, Und es rudert mit Kraft und mit emsigem Fleiß, Und er ist’s, und hoch in seiner Linken Schwingt er den Becher mit freudigem Winken.“

Der König verspricht ihm die Erhebung zum Ritter und die Ehe mit seiner Tochter, wenn er nochmal in den Strudel hinabsteigt. Der Jüngling kann nicht widerstehen und stürzt sich abermals in die Tiefe. Doch dieses Mal bringt ihn die Brandung nicht wieder zurück an die Meeresoberfläche.

Weiterführende Informationen

Friedrich Schiller Archiv – Ballade „Der Taucher“:

Friedrich (von Schiller) Biographie:

„Adelheit es ist soweit“ – Das Regiment der Gardes du Corps

„Adelheit es ist soweit“ ist der inoffizielle Wahlspruch des Regiments der Gardes du Corps – ein Kürassierregiment der Garde-Kavallerie der Preußischen Armee. Der Wahlspruch spielt auf einen Ausspruch des Rittmeisters Achatz von Wacknitz in der Schlacht von Roßbach (1757) an. Adelheit steht dabei nicht als Name einer Frau, wie man annehmen könnte, sondern für die adelige, d.h. ritterliche Gesinnung. Dieser Wahlspruch wurde immer dann gesprochen, wenn es kein Zurück mehr gab.

Da Hajos Elternhaus durch Vater, Onkel und Großvater militärisch geprägt war, gehen wir davon aus, dass er diesen Ausspruch daher kannte.

Das Kürassierregiment der Gardes du Corps wurde von Friedrich II. von Preußen 1740 aufgestellt und als 13. Kürassierregiment (spätere Nummerierung K 13) geführt. Es bestand bis nach dem Ersten Weltkrieg.

Die Tradition übernahm später die Reichswehr durch Erlass des Chefs der Heeresleitung, General der Infanterie Hans von Seeckt, in die 1. Eskadron des 4. (Preußischen) Reiter-Regiments in Potsdam. Zuletzt führte in der Bundeswehr das Panzerbataillon 24 in Braunschweig bis zu seiner Auflösung diese Tradition fort.

Das Regiment der Gardes du Corps, der einzigen Einheit, die mit der französischen Pluralform Gardes bezeichnet wurde, verfügte als vornehmstes Kavallerieregiment über eine Vielzahl von Besonderheiten. Dazu gehörte u.a. der hohe Anteil adliger Offiziere. Beim Neujahrsempfang des Kaisers und Königs wurden die Offiziere unmittelbar nach den Offizieren des Ersten Garde Regiments zu Fuß und noch vor den Fürsten und Botschaftern vor den Thron geführt. Bei Hofbällen hatte sich ein besonders großer Offizier stets in der Nähe des Kaisers und Königs aufzuhalten. Als einziger Anwesender musste er während der gesamten Veranstaltung den Helm mit Adler auf dem Kopf tragen.

Der Kesselpauker des Gardes du Corps hatte nach einschlägigen Vorschriften einen besonders ansehnlichen und prächtigen Bart zu tragen.

In der Revue von Paul Lincke wird im Lied und Marsch „Donnerwetter – tadellos!“ das Regiment besungen.

Weiterführende Informationen

Das Regiment der Gardes du Corps:

„Donnerwetter – tadellos“ – aus der Revue der Gardeleutnant von Paul Lincke:

Schlacht bei Roßbach:

Zisterzienser

Zisterzienser und Zisterzienserinnen sind Mönche und Nonnen, die in der Tradition der Gründer des Klosters Citeaux, ein Leben des Gebets, der Lesung und der Arbeit führen wollen.

Der Orden entstand durch Reformen aus der Tradition des Benediktiner-Orden. Zu den verschiedenen Zweigen der Zisterzienser zählen neben den normalen Zisterzienserorden auch der Zisterzienserorden der strengeren Oberservanz, der Trappistenorden sowie die männlichen und weiblichen Laiengemeinschaften der Zisterzienseroblaten und die Kongregationen der Bernhardinerinnen. Außerhalb der katholischen Kirche gibt es die Gemeinschaft der Evangelischen Zisterzienser-Erben.

Mutterkloster und Namensgeber der Zisterzienser ist das 1098 vom Benediktiner Robert von Molesme (+1111) gegründete Kloster Citeauy (lat. Cistercium, dt. Zisterze). In Frankreich ist die Bezeichnung Bernardins für den Orden geläufiger – abgeleitet vom heiligen Bernhard von Clairvaux.

Jede Abtei ist grundsätzlich selbständig, jedoch den einheitlichen Statuten des Ordens verpflichtet und ihrem Mutterkloster verantwortlich.

Die Zisterzienser sind ein kontemplativer Orden und führen ein äußerlich zweckfreies Leben, um für ihre Suche nach Gott frei zu sein. Kernmerkmale ihrer Spiritualität sind ein beständiges Leben in der Klausur und gebunden an ein bestimmtes Kloster, Pflege einer einfachen Lebensweise, Hochschätzung der Handarbeit. Einen besonderen Stellenwert nimmt die Marienverehrung ein.

Ihr Habit ist zweifarbig. Das Untergewand (Tunika) ist weiß, das sogenannte Skapulier ist schwarz. Ein schwarzer Stoffgürtel hält alles zusammen. Die Novizen, die noch kein Ordensgelübde abgelegt haben, sind ausschließlich weiß gekleidet.

Auf dem Gebiet des späteren Deutschlands entstanden 91 Männerklöster – besonders östlich der Elbe, wie z.B. in Doberan, Lehnin, Pforta, Leubus (Schlesien), etc.. Das erste war das 1123 gegründete Kloster Kamp. Zwar war der Orden erst ab 1190 dazu bereit, auch Frauenklöster zu inkorporieren, trotzdem entstanden aber bereits im 12. Jahrhundert insgesamt 15 Konvente für Frauen. Im 13. Jahrhundert kam es sogar zu einem „Gründungsboom“: Zwischen 1200 und 1250 entstanden etwa 160 Zisterzienserinnenklöster im deutschen Sprachraum.

Diese Klöster wurden von den jeweiligen regionalen adeligen Herren unter anderem mit dem Ziel unterstützt, über die Missionierung der in diesen Gebieten lebenden, zum Teil noch heidnischen Slawen und über die wirtschaftliche Leistungskraft der Mönche das Land zu konsolidieren und schrittweise auszudehnen. Die Zisterzienser schufen landwirtschaftliche Musterbetriebe, förderten Obst- und Weinbau, Pferde- und Fischzucht, Bergbau und Wollhandel und trugen zur Verbreitung der hochmittelalterlichen Kultur bei.

In der Reformationszeit wurden viele Klöster in den evangelischen Gebieten geschlossen und Kirchen zu Pfarrkirchen umgewandelt. Dennoch wurden einige der Klöster in neuer Form, z.B. als Predigerseminar erhalten. So zum Beispiel das Kloster Loccum, das nach wie vor einen Abt hat und in dem jeden Tag seit 1600 eine der Horen des Stundengebetes gebetet wird.

In Österreich wurde 1129 durch Markgraf Leopold den Starken das Stift Rein gegründet und von Kloster Ebrach besiedelt. Es ist weltweit das älteste, noch bestehende Zisterzienserkloster. Weitere Klöster sind Heiligenkreuz (1133), Stift Zwettl (1138), Stift Viktring (1142), Stift Lilienfeld (1202), das Kloster Goldenkron (1263) sowie das Stift Stams (1273).

Das Gebiet der Schweiz gehörte im 12. Jahrhundert zu großen Teilen kirchlich zu den Bistümern Basel und Lausanne. Zisterzienserklöster sind bzw. waren Bonmont, Kloster Frienisberg, Kloster Hauterive (besteht), Kloster Kappel, Kloster Montheron, Kloster St. Urban, Kloster Wettingen.

Im 20. Jahrhundert erlangte der Orden besonders durch schulische Tätigkeit größere Bedeutung. Daneben begann eine, wenn auch beschränkte, Missionstätigkeit in Südamerika. Die Trappisten konnten zahlreiche Neugründungen in Nord- und Südamerika, Afrika und Australien ins Leben rufen.

Nach Stand von 2005 gehören dem Zisterzienserorden (ohne Trappisten) 1.629 Mönche und 825 Nonnen an.

Eine Fotografie von Hajo, die wir aus einem winzigen Negativabzug wieder herstellen konnten: die Zisterzienser-Mönche mit dem von Hajo beschriebenen „Columbus-Fernrohr“.

Weiterführende Informationen

Informationen Wikipedia:

https://de.wikipedia.org/wiki/Zisterzienser

Zisterzienser-Orden (offizielle Seite):

ogy.de/dv8s

ZDF-Dokumentation: „Das Imperium der weißen Mönche“:

Wilhelm Busch – ein Portrait von Franz von Lehnbach.

Wilhelm Busch

Wilhelm Busch (1832-1908) war einer der einflussreichsten humoristischen Dichter und Zeichner Deutschlands, der, beeinflusst von niederländischen Meistern auch als Maler tätig war.

Zu seinen bekanntesten Figuren zählen Max und Moritz, die Witwe Bolte, der Lehrer Hempel, Plisch und Plum oder Fipps, der Affe.

Seine ersten Bildergeschichten erschienen ab 1859 als Einblattdrucke und in Buchform ab 1864. Oft griff er darin satirisch die Eigenschaften bestimmter Gesellschaftsgruppen und Typen auf, etwa Selbstzufriedenheit, die Doppelmoral des Spießbürgers oder die Frömmelei.

Weiterführende Informationen

Biografie – Deutsches historisches Museum:

https://www.dhm.de/lemo/biografie/wilhelm-busch

Projekt Gutenberg – Die Werke von Wilhelm Busch:

https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/busch.html

NDR Archiv – Wilhelm Busch ein Filmbeitrag von 1964:

Silikate

Silikate sind Salze und Ester der Ortho-Kieselsäure und deren Kondensate. Silikate lassen sich in Wasser und weiteren Lösungsmitteln nicht auflösen.

Bis in die 1970er Jahre wurden zahnfarbene Füllungen aus Silikatzement verwendet, um Defekte im Frontzahnbereich zu behandeln. Silikatzement besteht aus Glaspulver und Phosphorsäure.

Italienische Auswanderung nach Argentinien

Die Auswanderung von Italienern in verschiedene Länder Europas sowie Nord- und Südamerikas gilt als größte Massenmigration der jüngeren Geschichte.

Etwa 25 Millionen Menschen wanderten zwischen 1861 und dem Wirtschaftsaufschwung der 1960-er Jahre aus Italien aus. Hauptgrund war vor allem die Armut der Landbevölkerung. Bis in die 1950er Jahre blieb Italien in Teilen eine ländliche, vormoderne Gesellschaft, vor allem im Nordosten und Süden.

Die schwierigen Lebensbedingungen und trostlose Zukunftsaussichten führten auch nach dem 2. Weltkrieg zu weiteren Auswanderungen.

Argentinien war zwischen 1946 und 1950 das zweitpopulärste Land hinter der Schweiz für italienische Emigranten. Nach Argentinien zog es die Menschen aus Italien in insgesamt drei Einwanderungswellen zwischen 1820 und 1960. Die dritte und letzte dieser Einwanderungswellen begann 1947. Verschiedene Quellen berichten über etwa 420.000 Einwanderer in dieser Phase.

Weiterführende Informationen

Italienische Auswanderung:

https://de.wikipedia.org/wiki/Italienische_Auswanderung

Bachelorarbeit von Jasmin Deufel: Der italienische Charakter Argentiniens. Folgen der Masseneinwanderung für die argentinische Gesellschaft:

Buzzele an Bord der S/S Portugal – vermutlich mit dem Sonnenhut, den Hajo für Christine kaufte.

#verschwundenegeschichten

Folge uns @verschwundene.geschichten

0 Kommentare