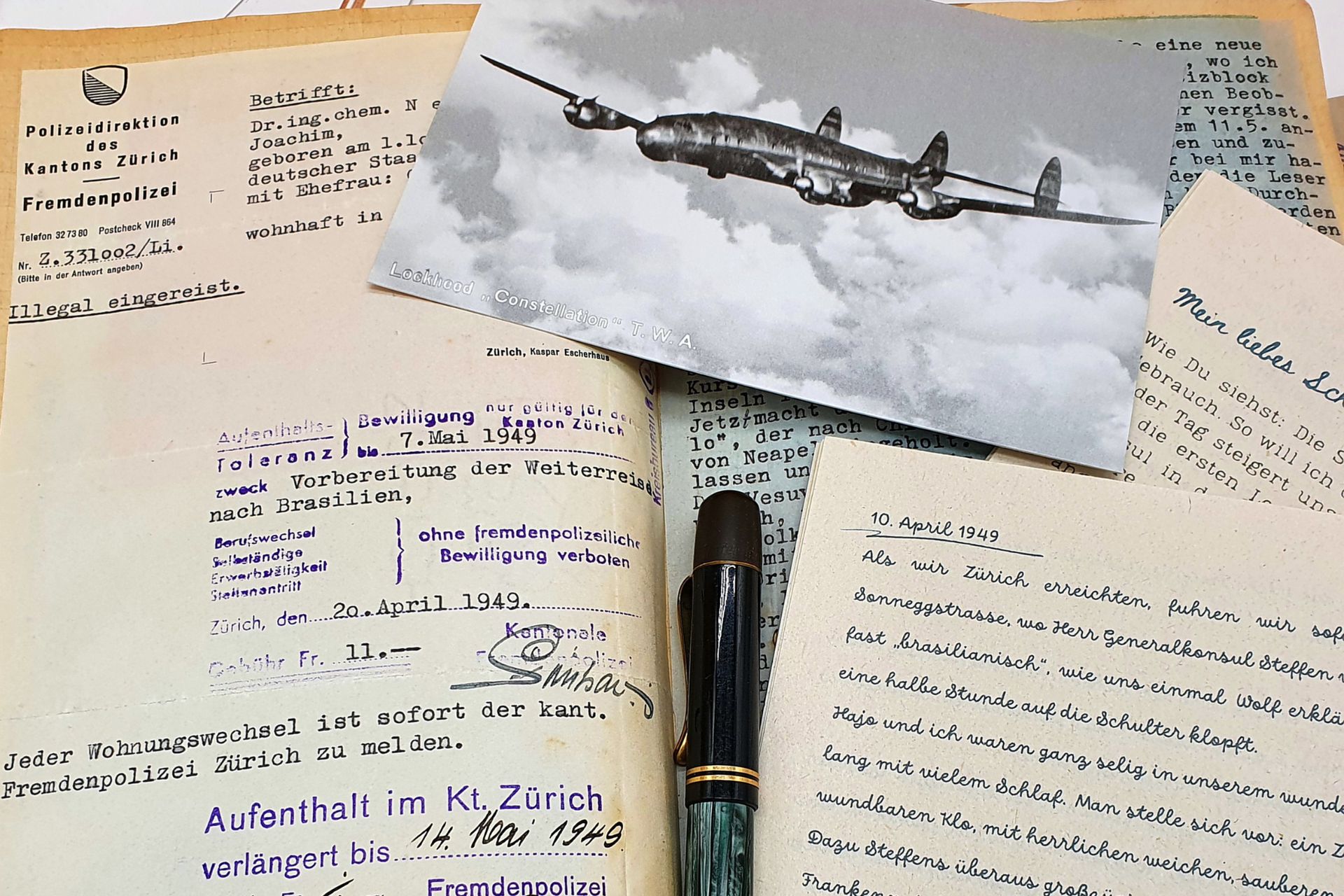

Im Brief No.13 berichtet Hajo seiner Schwester Gisela über die Schwierigkeiten bei der Visabeschaffung in Zürich. Die Zeit zum Erreichen des Schiffes in Italien wird immer knapper. Christines Tagebucheinträge lassen mitempfinden wie besonders es für beide war, nach den schweren Kriegs- und Nachkriegsjahren in Deutschland die vielen Angebote und den Komfort in der Schweiz zu erleben.

Jeronymo Coimbra Bueno

[Aus brasilianischen Quellen übersetzt]

Jerônymo Coimbra Bueno, auch bekannt als Coimbra Bueno, (1909-1996) war ein brasilianischer Ingenieur, Geschäftsmann und Politiker, der Gouverneur von Goiás und Senator für den gleichen Bundesstaat war.

Als Sohn eines Landwirts und Kaufmanns entstammte er einer traditionellen brasilianischen Familie. Er schloss 1933 sein Studium an der Ingenieurschule von Rio de Janeiro ab und spezialisierte sich auf Stadtplanung.

1934 wurde er in die Generaldirektion der Bauarbeiten von Goiânia berufen und gründete mit seinem Bruder das Unternehmen Coimbra Bueno e Cia., das für die Bauarbeiten an der 1935 eingeweihten neuen Hauptstadt des Bundesstaates Goiás verantwortlich war.

Im August 1938 wurde er Mitglied des Technischen Rates für Wirtschaft und Finanzen des Bundesstaates. Im darauffolgenden Monat erhielt er die Konzession für eine Fernstraße, mit der die Wirtschaft des südlichen Goiás über den Triângulo Mineiro mit der Wirtschaftsregion von São Paulo verbunden wurde. Im selben Jahr beendete er seine Amtszeit an der Spitze der Generaldirektion für Bauwesen.

Nach dem Ende des Estado Novo 1945 und der Demokratisierung des Landes kandidierte Coimbra Bueno bei den Gouverneurs-Wahlen im Januar 1947 für die Nationale Demokratische Union (UDN). Von 1947 bis 1950 war er Gouverneur und war in dieser Eigenschaft auch Mitglied der Kommission für die Erstellung der Standort-Studie für die geplante neue Hauptstadt Brasiliens, Brasilia. Während seiner Amtszeit organisierte und leitete er den ersten privaten Betrieb für die Bergbau- und Kristallgebiete und liess die ersten Eisenbahnen im Staat bauen. Im Jahr 1950 übertrug er die Regierungsgeschäfte an den Vizegouverneur Hosaná Guimarães.

1953 wurde er dann zum technischen Leiter der dritten Studien- und Standortkommission für die neue Hauptstadt Brasiliens ernannt und im Oktober 1954 zum Senator für Goiás in der Koalition zwischen der UDN und der Progressiven Sozialen Partei (PSP) gewählt. Er trat sein Amt im Februar des folgenden Jahres an, und 1956, zu Beginn der Regierung von Juscelino Kubitschek, wurde die neu gegründete Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) mit dem Bau von Brasilia betraut. Er förderte die erste administrative Umstrukturierung des Bundesstaates Goias unter der Leitung des Instituts für die Entwicklung und Organisation der Arbeitsbeziehungen (IDORT) von São Paulo und war außerdem Organisator und Leiter des öffentlichen Amtes, das die Generaldirektion für Arbeiten von Goiania ersetzte. Im Januar 1963 beendete er sein Mandat als Senator.

Nach dem Ende des Zweiparteiensystems am 29. November 1979 und der darauf folgenden Parteireform schloss er sich der Sozialdemokratischen Partei (PDS) an und kandidierte in diesem Bündnis bei den Wahlen im November 1982 für einen Sitz im Abgeordnetenhaus des Bundesstaates Goiás, wobei er nur einen Ersatzsitz erhielt.

Er starb am 17. September 1996.

Weiterführende Informationen:

Coimbra Bueno:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Coimbra_Bueno

Biographie (portugiesisch):

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/jeronimo-coimbra-bueno

Cruzeiro

Cruzeiro war der Name verschiedener Währungen in Brasilien (Währungssymbol ₢ ).

Eingeführt wurde der Cruzeiro 1942 aufgrund der damaligen sehr hohen Inflationsrate im Rahmen einer Währungsreform. Er löste damit den seit 1690 gebräuchlichen ursprünglichen Real ab.

Dieser erste Cruzeiro wurde 1967 vom Neuen Cruzeiro abgelöst. 1986 wiederrum wurde dieser vom Cruzado abgelöst. Diesem folgte 1989 der Neue Cruzado.

Der Neue Cruzado wurde dann erneut vom Dritten Cruzado abgelöst. Diesem folgte 1993 dann der Cruzeiro Real. Diese Ablösungen erfolgten in unterschiedlichen Umtauschverhältnissen.

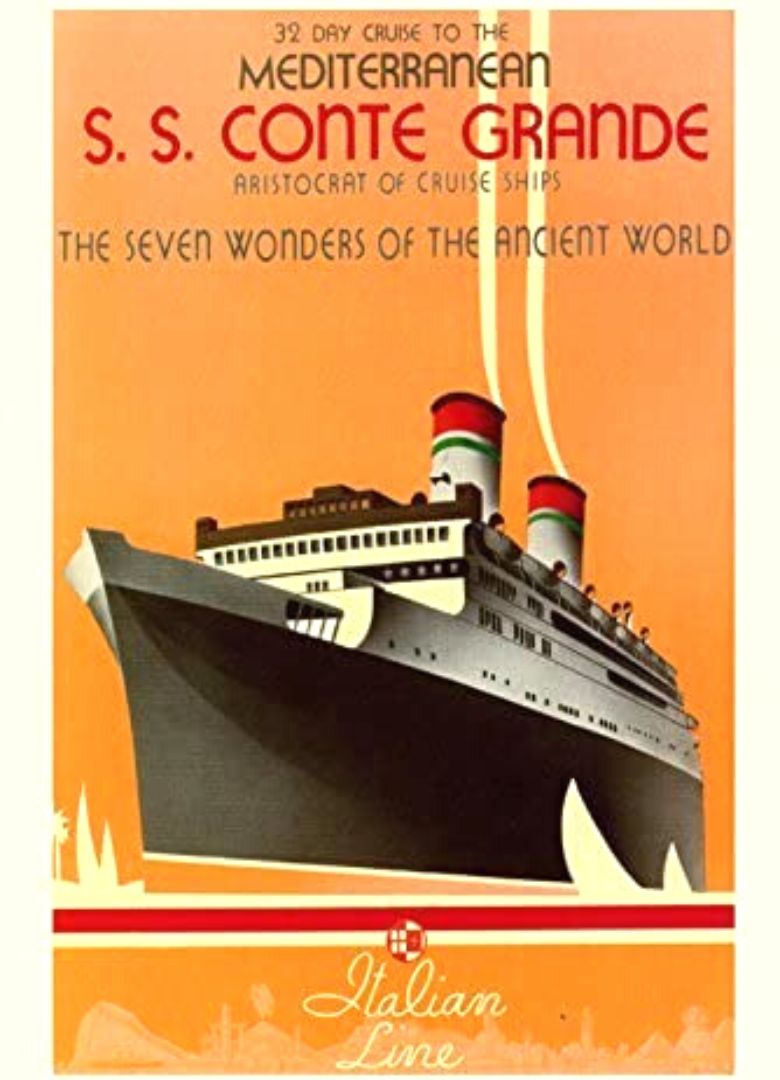

SS „Conte Grande“

Die „Conte Grande“ war ein 1928 in Dienst gestellter Transatlantik-Passagierdampfer der italienischen Reederei Llyod Sabaudo, der für den Passagier- und Postverkehr von Genua und Neapel nach New York auf der Werft Stabilimento Tecnico Tristino in Triest gebaut wurde.

Das Schiff besaß 25.661 BRT, war 198,9 Meter lang und 23,8 Meter breit, hatte 24.000 PS, neun Kessel, und eine Reisegeschwindigkeit von 19,5 Knoten. Platz hatte der Dampfer für 1.780 Passagiere.

Die Jungfernfahrt führte am 13. April 1928 von Genua über Neapel nach New York.

Durch die auf Weisung von Benito Mussolini erfolgte Verstaatlichung der größten italienischen Reedereien 1932 kam die Conte Grande unter neue Eignerschaft und wurde überwiegend zum Passagierverkehr nach Südamerika genutzt.

Als Italien am 10. Juni 1940 an der Seite Deutschlands in den Zweiten Weltkrieg eintrat, blieb die Conte Grande im Hafen von Santos (Brasilien) und kam zunächst nicht nach Italien zurück, da die Schiffsführung die Entwicklung der politischen Lage abwarten wollte.

Im Februar 1942 wurde die Conte Grande in Brasilien registriert und ihre italienische Besatzung interniert und durch eine brasilianische ersetzt.

Die Vereinigten Staaten kauften den Dampfer im April 1942 für den Einsatz in der United States Navy. Das Schiff wurde unter dem Namen USS Monticello zum Kriegseinsatz umgerüstet und verbrachte u.a. Naschubkräfte z.B. von New York nach Casablanca, nach Karatschi, nach Hawaii und zu verschiedenen militärischen Stationen im Südpazifik.

Am 2. Oktober 1945 wurde das Schiff „ausgemustert“ und die Bewaffnung demontiert. Mit rund 6.000 italienischen Soldaten und Offizieren lief sie am 19. Oktober 1945 wieder in Neapel ein.

Offiziell wurde das Schiff am 22. März 1946 aus dem „Dienst der US-Streifkräfte“ entlassen und im Juni 1947 wieder an die italienische Regierung übergeben.

In den Folgejahren wurde der Dampfer wieder unter dem Namen „Conte Grande“ im Passagierverkehr zwischen Italien und Südamerika eingesetzt bis es am 7. September 1961 in La Spezia abgewrackt wurde.

Weiterführende Informationen

Interessanter Filmbeitrag:

Conte Grande:

Lockheed Constellation, TWA

Die Lockheed Constellation (oft auch als „Connie“ bezeichnet) ist ein viermotoriges Propellerflugzeug mit Kolbenmotoren, dass Anfang der 1940-er Jahre auf Anregung des Milliardärs Howard Hughes entwickelt und erstmals 1946 im Linienverkehr eingesetzt wurde. Neben der Boeing 307 Stratoliner war die Constellation das zweite Langstrecken Verkehrsflugzeugt, das mit einer Druckkabine und einer Klimaanlage ausgerüstet war.

Sie war das Grundmodell der äußerst erfolgreichen Constellation Baureihe, die 1950 durch die Super Constellation („Super Connie“) ergänzt wurde und 1956 mit dem Starliner endete.

Eingesetzt wurde dieser Flugzeug-Typ sowohl in der Zivil- als auch in der Militärluftfahrt und kam auch als Transportmaschine bei der Berliner Luftbrücke und als Regierungsflugzeug für den US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower (Air Force One) zum Einsatz.

Die Lockheed L-649 startete am 19. Oktober 1946 zu ihrem Erstflug. Je nach Ausführung konnte das Flugzeug 48 bis 81 Fluggäste befördern. Zusätzliche Integraltanks an den Außenflügeln ermöglichten eine Maximal-Reichweite von 6.400 Kilometern. Damit konnte die Strecke New York – Paris ohne Zwischenlandungen bewältigt werden. Bis dahin mussten Flugzeuge vor der Atlantiküberquerung in Neufundland am Flughafen Gander zum Auftanken zwischenlanden.

Als Höhepunkt der Baureihe galt die L-749A, die ab Sommer 1948 auf den Markt kam und von der insgesamt 60 Maschinen gebaut wurden.

Lockheed baute 233 Maschinen aller Constellation-Versionen.

TWA

TWA – die Kurzform von Transcontinental and Western Air – war eine US-amerikanische Fluggesellschaft mit Sitz in St. Louis, die im April 2001 von der American Airlines aufgekauft wurde.

1930 aus einer Fusion von Western Air Express und Transcontinental Air Transport entstanden, wurde sie 1939 von Howard Hughes gekauft und zur größten Fluggesellschaft der Welt ausgebaut. Mit der Lockheed Constellation nahm die TWA 1946 den Transatlantikverkehr auf. Damit war sie neben Pan Am und American Overseas Airlines eine von drei amerikanischen Gesellschaften, die Transatlantikflüge anboten.

Ein Flug nach New York kostete in den 1950-er Jahren ca. so viel wie sieben durchschnittliche Monatsgehälter.

Weiterführende Informationen

Historische Filmaufnahmen Super Constellation Aircraft 1940-1949:

Dokumentation vom Propeller zur „Super Connie“:

Constellation:

Kaiser Haile Selassie

Als Täfäri Makonnen geboren, war Haile Selassie I. (1892-1975) – wörtlich übersetzt „Macht der Dreifaltigkeit, der Erste“ von 1916-1930 zunächst Regent und von 1930-1936 sowie von 1941-1974 der letzte Kaiser von Abessinien (Äthiopien).

Seine Herrschertitel waren „König der Könige“, „Auserwählter Gottes“, „Löwe von Juda“ und Verteidiger des Glaubens“. Selbst nannte er sich 225. Nachfolger von König Salomon.

Von der Glaubensrichtung der Rastafari wird Haile Selassie aufgrund der Prophezeiung Marcus Garveys bezüglich der Krönung eines schwarzen Königs in Afrika, der die Befreiung der Schwarzen bringen würde, als der wiedergekehrte Messisas verehrt.

In seiner Jugend bereits Governeur kleinerer Landstriche, wurde Täfäri Makonnen im September 1916 nach einem Putsch der christlich-orthodoxen Aristrokratie gegen den designierten Kraiser Iyasu V. zum Kronprinzen erklärt. Inwieweit er selbst an der Absetzung seines Neffen 3. Grades direkt beteiligt war, ist umstritten. Iyasus Tante Zauditu wurde Kaiserin, mischte sich allerdings nicht in die Tagespolitik ein. Da Täfäri Makonnen bevollmächtigt war das Land zu administrieren, wurde Äthiopien auf sein Betreiben hin 1923 Mitglied des Völkerbundes.

1928 eskalierte ein Konflikt zwischen dem konservativen Lager, welches die Kaiserin unterstützte und den liberalen Adeligen. Täfäri Makonnen wurde wegen Staatsverrat angeklagt, weil er kurz zuvor einen 20-jährigen Friedensvertrag mit Italien geschlossen hatte. Der Putschversuch scheiterte, da ihn Volk, Polizei und Militär unterstützten. Er wurde am 7. Oktober 1928 zum König gekrönt.

Als nach einem weiteren Aufstand 1930 Kaiserin Zauditu starb, wurde Makonnen unter dem Namen Hailie Selassie I. zum Kaiser von Äthiopien gekrönt.

Nach dem Angriff der italienischen Armee unter Mussolini im Italienisch-Äthiopischen Krieg oder auch „Abessinien-Krieg“ (1935-1936) floh Haile Selassie I. nach Großbritannien ins Exil, aus dem er 1941 mit britischer Unterstützung nach Äthiopien zurückkehrte.

Als Politiker leitete er im Inland eine Epoche der gesellschaftlichen und ökonomischen Modernisierung ein, behielt jedoch die absolute Herrschaft und ließ keine nennenswerte politische Opposition zu. Auf der politischen Ebene versuchte er einen dem europäischen Modell ähnlichen Nationalstaat zu errichten.

Haile Selassie genoss im Ausland hohes Ansehen als Staatsoberhaupt des ältesten afrikanischen Landes, eines Gründungsmitgliedes der Vereinten Nationen. Er war graue Eminenz und Integrationsfigur des afrikanischen Kontinents in der Dekolonialisierungsphase.

Im November 1954 war Haile Selassie das erste ausländische Staatsoberhaupt überhaupt, das der jungen Bundesrepublik Deutschland einen offiziellen Staatsbesuch abstattete.

Nach einem erfolgreichen Militärputsch im Juli musste der Kaiser am 12. September 1974 abdanken. Geschwächt und geistig verwirrt soll er seinen Lebensabend in einem Seitenflügel des Menelik-Palastes unter Hausarrest verbracht haben, bis er 1975 unter ungeklärten Umständen starb.

Der spätere Diktator Mengistu Haile Mariam ließ den Leichnam Selassies unter den Dielen einer Toilette im Palast begraben. Erst nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft wurde im Jahr 2000 die Bestattung nachgeholt.

Sein Großneffe ist der Unternehmensberater, Autor und politischer Analyst Asfa Wossen Asserate (*1948), der in Deutschland lebt und als Buchautor bekannt wurde.

Weiterführende Informationen

Historische Doku zur Kaiserkrönung:

Interessanter Artikel des Schweizer Nationalmuseums:

https://blog.nationalmuseum.ch/2022/01/kaiser-haile-selassie-gott-der-rastafaris/

Dokumentation über Haile Selassie von 1972:

Bildquelle: Friedli, Werner: Kloten, Flughafen Zürich-Kloten, Werft, 05.09.1949 (LBS_H1-012595, http://doi.org/10.3932/ethz-a-000354666)

Flughafen Kloten

Kloten, der Flughafen Zürich (ZRH) ist der größte Flughafen der Schweiz und wird von der börsennotierten Flughafen Zürich AG betrieben. Er liegt er etwa 13 Kilometer nördlich des Stadtzentrums.

Zunächst entwickelte sich ab 1909 im Raum Zürich auf dem Flugplatz Dübendorf ein ziviler und militärischer Flugbetrieb. Der zivile Luftverkehr musste allerdings bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs eingestellt werden. Eine in Auftrag gegebene Studie untersuchte 1940 mögliche Standorte eines Großflughafens. Es wurde der Bau eines getrennten Zivilflughafens im Moorgebiet des Waffenplatzes Kloten empfohlen.

Nach mehreren Projektierungen, die aufgrund der zu großen benötigten Flächen und damit Kosten immer wieder zurückgewiesen wurden, hatte zunächst das „Projekt III“ 1944 Erfolg und wurde vom Regierungsrat genehmigt. Der zuständige Bundesrat Enrico Celio sprach sich Ende 1944 explizit für Kloten aus. National-und Ständerat folgten dieser Auffassung und stimmten im Juni 1945 dem Bundesbeschluss über den Ausbau der Zivilflugplätze zu. Basel, Bern und Genf sollten kleinere Kontinentalflugplätze erhalten und Zürich erhielt den Status eines Interkontinentalflughafens.

Da nach Kriegsende in Kloten kein provisorischer Flugplatz vorgesehen wurde, wurde der Flughafen Dübendorf für die Übergangszeit zunächst erweitert.

Nach weiteren Projektierungen wurde schließlich das Projekt VII 1947 verwirklicht – statt eines reinen Rasenflugplatzes ohne Rollwege wurde nun ein Pistenflugplatz mit Dreipistensystem und Rollwegen geplant.

Die eigentlichen Bauarbeiten begannen im Mai 1946. Die erste Piste konnte im Juni 1948 in Betrieb genommen werden. Als erste Maschine hob eine Douglas DC-4 der Swissair mit dem Ziel London ab. Die beiden weiteren Pisten folgten und der Flughafen wurde Ende 1948 eingeweiht.

Trotz Vollbetrieb fehlten allerdings weiterhin Hochbauten, und Kloten besaß bis 1953 keinen Flughof sondern ein wachsendes Barackendorf. Insgesamt wurden 24! baureife Ausführungsprojekte für den Flughof erstellt, ehe dann endlich im November 1950 der Bau des Flughofes tatsächlich in Auftrag gegeben wurde. Er wurde 1953 in Betrieb genommen. Zu diesem Anlass fand im August eine dreitätige Eröffnungsfeier statt.

Hatte Kloten im Jahr 1950 noch 157.000 Passagiere, so erreichte der Flughafen 2019 mit rund 31,5 Millionen Passagieren sein bisheriges Allzeit-Hoch.

Weiterführende Informationen

Zur Baugeschichte:

Zur Flughafengeschichte:

Kloten Live – Webcams:

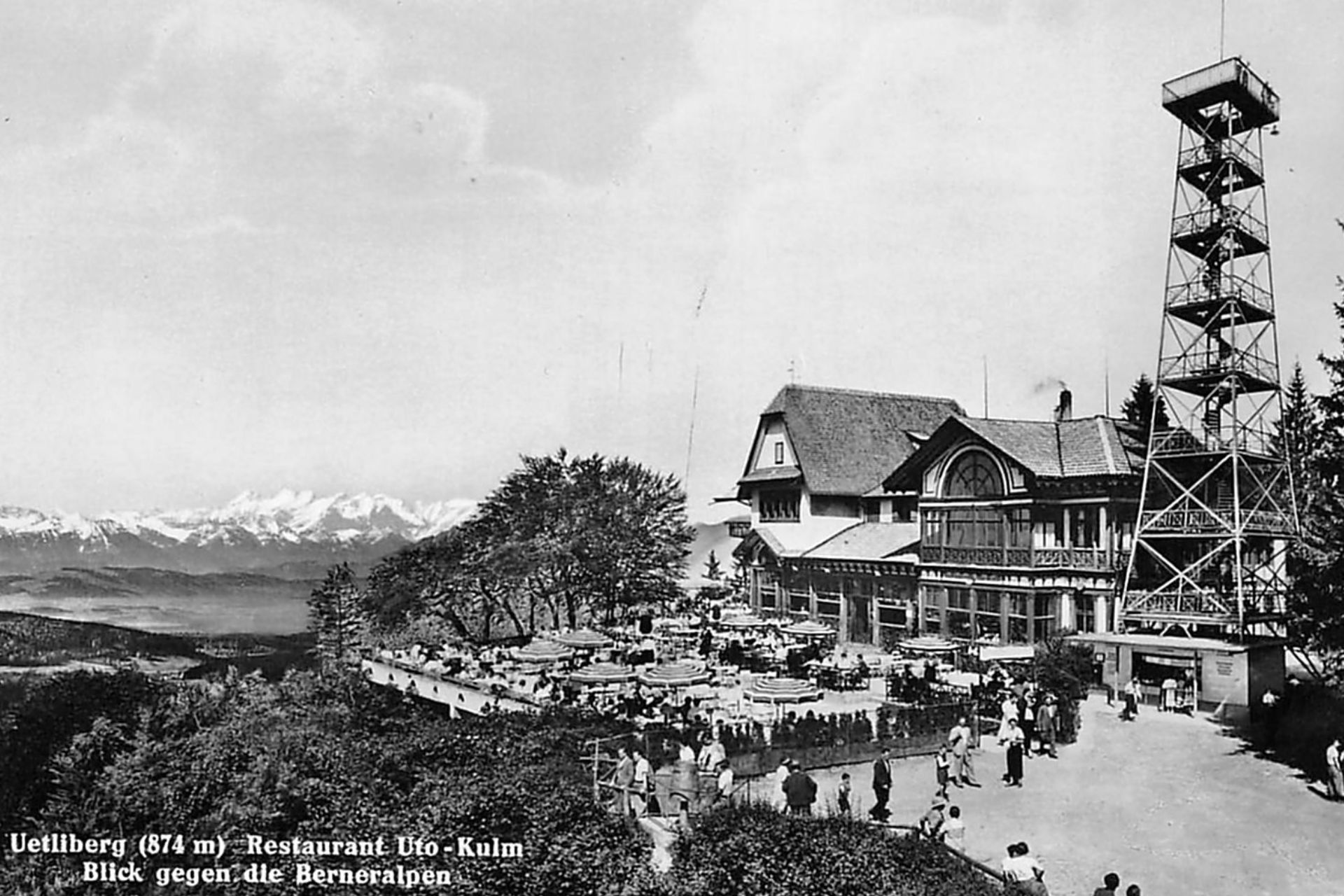

Uetliberg

Der 870 m.ü.M. hohe Uetliberg ist der Hausberg von Zürich. Er bildet den nördlichen Abschluss der Albis-Bergkette. Hier bestand bereits zur Bronzezeit eine Fluchtburg. Verschiedene archäologische Funde wie der Fürstengrabhügel oder Wallanlagen sind auch heute noch zu besichtigen.

Ab 1644 war der Berg Standort einer Hochwacht, die 1812 aufgehoben wurde. Im Mittelalter befanden sich hier sowie auf dem Albiskamm sechs Burgen.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Gebiet im Rahmen der ersten Armeestellung mit über 100 verbunkerten Unterständen befestigt.

In der ehemaligen Hochwacht eröffnete bereits 1815 ein Gastwirtschaftsbetrieb, der bis heute – inzwischen mehrfach umgebaut und vergrössert – besteht.

Montblanc-Massiv

Die Montblanc-Gruppe ist eine Gebirgsgruppe der Westalpen, die im Dreiländereck zwischen der Schweiz, Frankreich und Italien liegt. Sie besteht aus 23 Bergen (zwischen 3522 und 4.810m hoch) und weist mit dem 4.810 m hohen, namensgebenden Mont Blanc den höchsten Berg der gesamten Alpen auf.

Die Erstbesteigung des Mont Blanc erfolgte 1786 durch Jacques Balmat und Michel-Gabriel Paccard.

Heute existieren verschiedene Seil-und Zahnradbahnen, so dass das gesamte Massiv mit ihrer Hilfe überquert werden kann. Die bekannteste von ihnen ist die „Télépherique de l’Aiguille du Midi“, die von Chamonix auf den 3.842m hohen Aiquille du Midi führt und damit eine der höchsten Seilbahnen der Alpen ist.

Zwei schwere Flugunfälle Mitte des 20. Jahrhunderts sind noch immer in trauriger Erinnerung und wurden u.a. im bekannten Film „Der Berg der Versuchung“ (1956) mit Spencer Tracy in der Hauptrolle, thematisiert.

Weiterführende Informationen

Uetliberg – Sehenswürdigkeit Zürichs:

https://www.zuerich.com/de/besuchen/sehenswuerdigkeiten/uetliberg

Panoramablick vom Uetliberg live: Webcam:

Die Monblanc-Gruppe:

https://de.wikipedia.org/wiki/Mont-Blanc-Gruppe

Mont Blanc: Daten, Fakten, Geschichten:

https://www.alpin.de/21746/artikel_mont_blanc_der_hoechste_der_alpen.html

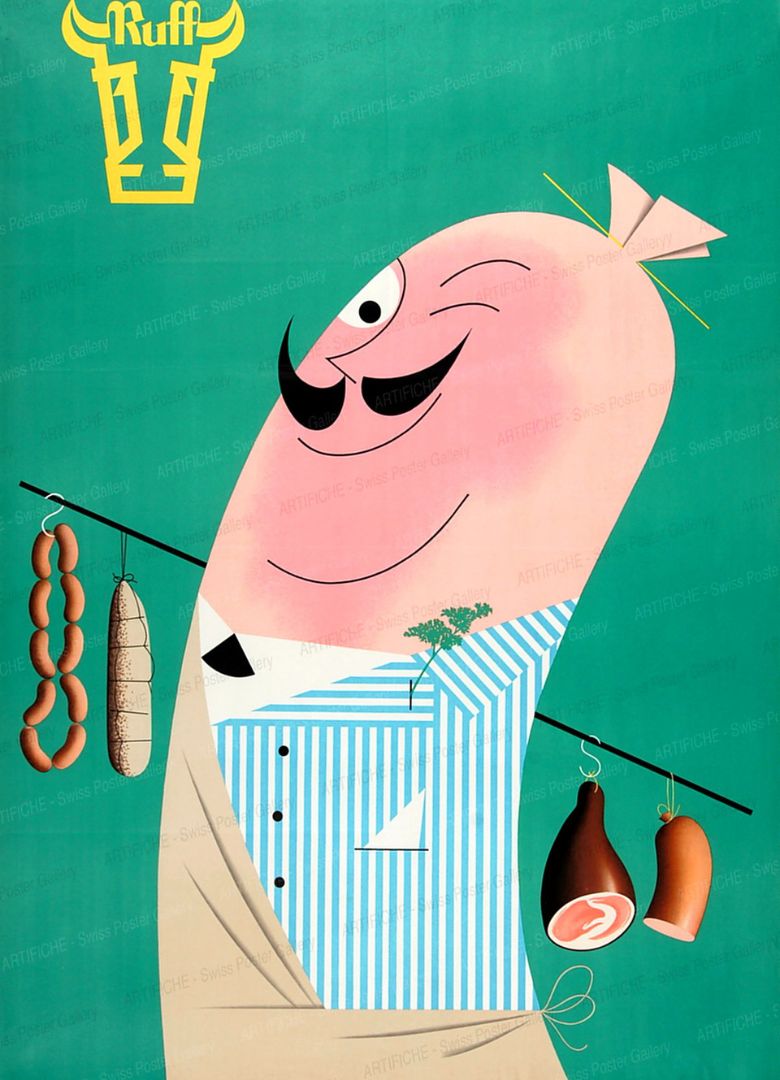

Zu schön, um es nicht zu zeigen: ein altes Plakat der Züricher Metzgerei Ruff. Bildquelle und zu erwerben bei: Artifiche, die Schweizer Postergalerie.

Schüblig

Unter „Schüblig“ werden verschiedene Wurstspezialitäten einiger deutschsprachiger Kantone in der Schweiz sowie in Südbaden verstanden. Die Bezeichnung leitet sich von schübelinc (mittelhochdeutsch: in einem Darm) ab.

In der Regel handelt es sich um eine ungeräucherte Wurst aus verschiedenen Fleischarten.

Erste Quellen zum Schüblig stammen bereits aus dem 13. Jahrhundert, die allerdings (noch) eine geräucherte Wurst mit diesem Namen belegen.

Der „Schübeldonnerstag“ gilt als Auftakt zur Fastnacht in der Gegend um St. Gallen.

In Zürich ist der „Schübligziischtig“ der Fastnachtsdiensttag und gehört zu den ältesten vorreformatorischen Bräuchen des Kantons Zürich.

Die Wurst ist zudem als sogenannter „Mobilmachungsschüblig“ in der Schweizer Armee sehr beliebt.

Weiterführende Informationen

Schüblig:

https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCblig

Schüblig_Ziischtig:

#verschwundenegeschichten

Folge uns @verschwundene.geschichten

0 Kommentare