Der Brief No. 11 enthält ein verzeifeltes Schreiben Hajos an Wolf-Jesco von Puttkamer. Er berichtet über die Schwierigkeiten der Ausreise aus der französischen Besatzungszone gen Schweiz und beklagt die fehlende Unterstützung der Brasilianischen Militärmission.

Seiner Schwester Gisela berichtet Hajo über die Erlebnisse in Konstanz, wo er mit Christine auf die Gastfreundschaft von unterschiedlichen Familien angewiesen, auf eine Ausreisemöglichkeit wartet.

Wolf-Jesco von Puttkamer

Mit Wolf Jesco von Puttkamer und seiner Familie war Hajo schon zu Breslauer Zeiten befreundet. Der neunte Brief enthält u.a. die Eidesstaatliche Erklärung des Vaters, Wolf von Puttkamer, die Hajo als Nachweis seiner Gestapohaft und seiner politischen Gesinnung diente und für ihn sehr wichtig war.

Hajos Freund Wolf Jesco von Puttkamer wurde 1919 in Brasilien geboren, studierte u.a. später in Breslau Chemie, berichtete als Journalist von den Nürnberger Prozessen und kehrte danach wieder nach Brasilien zurück.

In Goiás kam er 1948 an, zu einer Zeit, als der Staat nach Fachkräften suchte, um seine Defizite in verschiedenen Bereichen auszugleichen. Schon bald wurde er beauftragt, im Namen von Goiás in Itamaraty über Einwanderung und Kolonisierung zu diskutieren.

Ende der 1950er Jahre begleitete Jesco den Bau von Brasilia, der neuen Hauptstadt. Hier, auf der Baustelle von Brasilia, zeigte er sein ganzes Talent als Fotograf und Dokumentarist.

Kurze Zeit darauf nahm er an Dutzenden von Expeditionen durch das brasilianische Landesinnere teil, immer an der Seite von Eingeborenen, wie z. B. den Brüdern Villas-Bôas, die den Kontakt zu verschiedenen Eingeborenenvölkern herstellen und vertiefen wollten. Diese Treffen wurden von ihm dokumentiert.

So schuf er über Jahrzehnte als Fotograf und Dokumentarfilmer rund 150 000 Bilder, die das tägliche Leben der indigenen Völker in Brasilien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts abbilden. Er hat 62 ethnische Gruppen fotografiert und gefilmt, darunter auch die ersten Kontakte zwischen den Indianern des Xingu und der nicht-indigenen Bevölkerung.

Die Sammlung von Wolf-Jesco, zu der auch eine Sammlung von Fotografien über den Bau von Brasilia gehört, befindet sich heute im Besitz des Instituts für Vorgeschichte und Anthropologie von Goiás an der Päpstlichen Katholischen Universität Goiás (PUC Goiás). Die Sammlung wurde bereits mit den Titeln „Memory of the World Brasilien“ und „Memory of the World Lateinamerika und Karibik“ ausgezeichnet. Im Jahr 2015 ist die Sammlung einer von drei brasilianischen Kandidaten für die Aufnahme in die internationale Liste des UNESCO-Programms „Memory of the World“.

Der gesamte Nachlass Wolf-Jescos (u.a. auch mehr als 10.000 Seiten Tagebücher) befindet sich heute im „Kulturzentrum Jesco Puttkamer“, einer Außenstelle des Instituts für Vorgeschichte und Anthropologie (IGPA).

Er starb im Alter von 75 Jahren 1994 in Goianá, Brasilien.

Weiterführende Informationen:

Filmbeitrag über Jesco von Puttkamer (engl. Untertitel):

https://www.unesco.org/archives/multimedia/document-3923

Deutsche Biographie: zu den Familien von Puttkam(m)er:

Schweizer Konsulat Konstanz

Von 1946 bis 1950 existierte in Konstanz eine Konsularagentur der Schweiz, die Baden-Baden unterstellt war.

Ansonsten war das Generalkonsulat der Schweiz seit seiner Eröffnung 1875 in Stuttgart angesiedelt und zunächst für Württemberg und das Fürstentum Hohenzollern, später für das Land Baden-Württemberg zuständig.

Während des zweiten Weltkrieges wurde es im Sommer 1943 von Stuttgart nach Markgröningen bei Ludwigsburg verlegt. Im Februar 1945 erfolgte ein weiterer Umzug nach Tettnang (zwischen Ravensburg und Friedrichshafen). Im Spätsommer 1945 wurde das Konsulat in der Villa des damaligen Konsuls, Herrn Ernst Suter, in der Wernhaldenstrasse (oberhalb des Bopsers) untergebracht. Im Jahre 1957 erfolgte dann der Umzug in das neu erbaute „Winterthur-Haus“ an der Hirschstrasse 22. Hier ist die Vertretung auch heute noch untergebracht. Im gleichen Jahr wurde das Konsulat in ein Generalkonsulat umgewandelt.

Robert Jann

Der von Hajo besuchte Herr Jann war zwischen 1946 und Juni 1949 in der Konstanzer Konsularagentur „Official in Charge“.

Er wurde 1913 in Bern geboren und war nach 1949 u.a. für die Vertretungen der Schweiz in Montreal und in Bagdad tätig, Später ging er als Vizekonsul nach Dar es Salaam und Canberra, bevor er 1978 in den Ruhestand ging. Im Jahre 1997 verstarb er.

Weiterführende Informationen

Schweizerisches Konsulat in Konstanz:

Schweizerisches Generalkonsulat Stuttgart heute:

https://www.eda.admin.ch/countries/germany/de/home/vertretungen/botschaft/generalkonsulat-stuttgart.html

Zur beruflichen Laufbahn von Robert Jann:

https://dodis.ch/P19809?p=0&dad=0&dau=0&dm=0&o=0&ds=0&dc=0#anc_o

Bildquelle: ETH Bibliothek. Fotograf: Werner Friedli.

Buch – SH, Schweiz

Das Dorf Buch liegt im Hegau zwischen Singen am Hohentwiel, Stein am Rhein und Schaffhausen am Fluss Biber, der in den Rhein mündet. Es wurde 1080 das erste Mal urkundlich erwähnt und war im Mittelalter eine Obervogtei.

Da die Verbindungen des Dorfes nach Schaffhausen wegen Klosterbesitzes bis in das 14. Jahrhundert zurückreichen, gehört Buch schon länger als die anderen Orte zum Kanton Schaffhausen.

Weiterführende Informationen:

Website der Gemeinde

Beschreibung der Geschichte:

https://de.wikipedia.org/wiki/Buch_SH

Ramsen, SH, Schweiz

Das Dorf Ramsen wurde 846 erstmals urkundlich erwähnt und gehörte im Mittelalter zur habsburgischen Landgrafschaft Nellenburg. Es liegt im Bibertal direkt an der deutschen Grenze. Durch den Ort fließt das Flüsschen Biber, welches unterhalb von Stein a. Rhein in den Hochrhein mündet.

Als Grenzort war Ramsen im Zweiten Weltkrieg Endpunkt der sogenannten Singener Fluchtroute. Diese war ein Fluchtweg britischer und niederländischer kriegsgefangener Offiziere, die aus dem Gefangenenlager Colditz in Sachsen ausgebrochen und über Singen den Weg in die Schweiz und damit in die Freiheit fanden. Nur wenig später war Ramsen ein wichtiger Ankunftsort für Flüchtlinge. Sie wurden in der katholischen Kirche sowie im Schüppelwald untergebracht.

Weiterführende Informationen

Webseite der Gemeinde:

Beschreibung Ramsen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Ramsen_SH

Singener Fluchtroute:

https://de.wikipedia.org/wiki/Singener_Fluchtroute

Schloss Colditz – Lager Oflag IVc

https://de.wikipedia.org/wiki/Oflag_IVc

https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Colditz

The Colditz Society

Konstanz

Konstanz, bereits Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. Keltische Siedlung ist die größte Stadt am Bodensee und Kreisstadt des Landkreises Konstanz des Landes Baden-Württemberg.

Unter Kaiser Augustus wurde das Gebiet um den Bodensee für das Römische Reich erobert und gehörte zur Provinz Raetia.

Durch seine Lage am Weg über die Bündner Alpenpässe nach Italien blühte der Fernhandel im Mittelalter. Konstanz war ein Zentrum des Leinenhandels.

Die zunehmend autonomen Bürger erkämpften sich 1192 und 1213 eine eigenständige und von ihrem Standesherren (dem Bischof) unabhängige Position und erhielten schließlich den Status einer Reichsstadt bzw. einer Freien Stadt.

Das Konzil von Konstanz, die einzige Papstwahl nördlich der Alpen fand von 1414 bis 1418 statt. Die Wahl Martin V. zum Papst fand am 11. November 1417 statt. Das Konzilgebäude, in dem das Konklave der Papstwahl stattfand, steht noch heute am Bodenseeufer.

Bereits im 15. Jahrhundert hätte sich Konstanz gern der Eidgenossenschaft angeschlossen, was allerdings die Landorte der heutigen Schweiz nicht zuließen, weil sie ein Übergewicht der Städte befürchteten.

Nach der Kapitualation 1548 wurde Konstanz durch Schenkung Kaiser Karls des V. an seinen Bruder Ferdinand in das habsburgische Vorderösterreich eingegliedert, im Zuge der Gegenreformation rekatholisiert und verlor an Bedeutung. Die Fürstbischöfe behielten jedoch Meersburg als ihre Residenzstadt bei.

Bis 1806 gehörte die Stadt zu Vorderösterreich und diente den Habsburgern als Bollwerk gegen eine weitere Expansion der Eidgenossenschaft nach Norden.

Dann wurde die Stadt dem neu gegründeten Großherzogtum Baden einverleibt.

Die Abschottung der Außengrenzen des Deutschen Reiches zur Schweiz im Ersten Weltkrieg schränkte die lebhaften Beziehungen zum traditionellen Hinterland Thurgau stark ein. Arbeitspendler, Händler, Märkte etc. waren davon besonders betroffen. Der Aufschwung der Gründerzeit fand damit sein Ende.

Im Sinn der damaligen Deutschen Gemeindeordnung wurde Konstanz 1935 Stadtkreis und 1939 kreisfreie Stadt.

Am 8. November 1939 wurde in der Stadt Georg Elser bei seinem Fluchtversuch gen Schweiz nach seinem missglückten Attentat auf Adolf Hitler verhaftet.

Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, Verfolgte und Juden unternahmen immer wieder in der Region von Konstanz am Saubach Fluchtversuche in die Schweiz. Wurden sie nach erfolgreicher Flucht in Thurgau aufgegriffen, wurden sie allerdings durch die Schweizer Behörden wieder an Deutschland ausgeliefert.

Der Grenzbachweg wurde bereits ab Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gesperrt. Auf Schweizer wie auch auf Deutscher Seite wurden Grenzzäune errichtet.

Obwohl Konstanz Industriestandort war, blieb es weitestgehend von alliierten Bombenangriffen verschont und wurde am 26. April 1945 fast kampflos eingenommen.

In der frühen Nachkriegszeit gehörte Konstanz zur französischen Besatzungszone und zum Land Südbaden. Seit 1953 ist Konstanz Teil des Bundeslandes Baden-Württemberg und seit 1956 Große Kreisstadt. Französische Truppen blieben über diese Zeit hinweg weiterhin in drei Kasernen stationiert. Erst im Juli 1978 wurde die letzte französische Einheit verabschiedet.

Die Gründung der Universität 1966 leitete einen neuen Aufschwung der Stadt ein, der im Gegensatz zu vielen anderen Regionen bis heute andauert.

Weiterführende Informationen

Stadtgeschichte Konstanz:

https://www.konstanz.de/leben+in+konstanz/stadtportraet/stadtgeschichte

Studien zum Alltag in Konstanz 1945-1949:

Chiang Kai-shek

Chiang Kai-Shek (1887-1975) war ein chinesischer Militär und Politiker in der Zeit nach der Xinhai-Revolution (1911) und ab 1925 Führer der Kuomintang („Nationalchinesen“ /Nationale Volkspartei Chinas). Im Chinesischen Bürgerkrieg 1927-1949 war er Gegenspieler Mao Zedongs und bis zur Machtübernahme der Kommunisten auf dem chinesischen Festland der führende Politiker Chinas. In dieser Zeit war er mehrfach Präsident sowie als Marschall und Generalissimus militärischer Oberbefehlshaber der Republik China.

Nach der Niederlage gegen die Kommunisten proklamierte Chiang Kai-Shek Ende 1949 auf Taiwan (dem früheren Formosa) die provisorische Regierung der Republik China. Er regierte teilweise diktatorisch und erhob bis zu seinem Tod 1975 mit US-Unterstützung Anspruch auf ganz China.

Weiterführende Informationen

Artikel der Bundeszentrale für politische Bildung:

https://www.bpb.de/themen/asien/china/44256/chiang-kaishek/

Beitrag des Deutschlandfunks zum 70. Jahrestags des Rücktritts von Chiang Kai-Sheks:

https://www.deutschlandfunk.de/vor-70-jahren-ruecktritt-des-chinesischen-praesidenten-100.html

Kurzer Filmbeitrag:

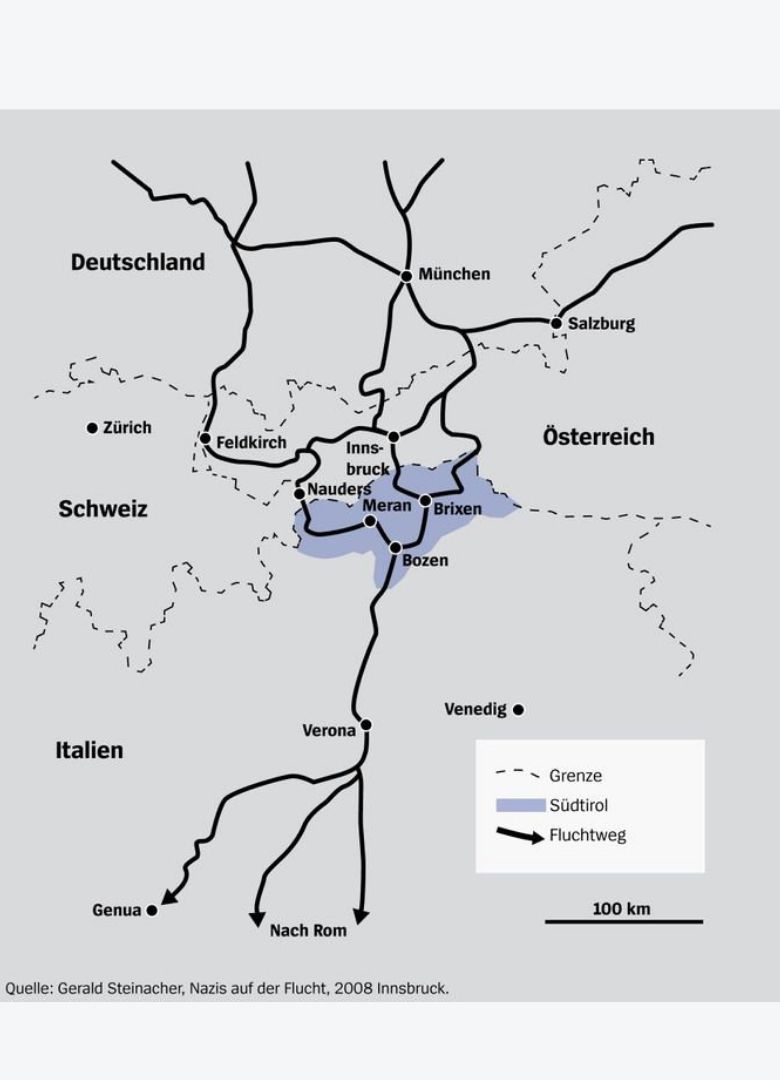

Routen gen Genua – die „Rattenlinien“

Als „Rattenlinien“ bezeichneten die US-amerikanischen Geheimdienste und Militärkreise die Fluchtrouten führender Vertreter des NS-Regimes, Angehöriger der SS und der Ustascha nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Bis zur Beteiligung des US-amerikanischen Geheimdienstes wurden sie aufgrund der aktiven Beteiligung hochrangiger Vertreter der katholischen Kirche auch „Klosterrouten“ genannt.

Die Fluchtrouten führten über Italien (meist Südtirol) nach Genua oder über Spanien (das unter der Herrschaft des mit Hitler verbündeten Diktators Franco stand) nach Südamerika. Vornehmlich ging es nach Argentinien, wo Juan Perón, als Sympathisant faschistischer Bewegungen, seit 1946 Präsident war. Aber Fluchtorte fanden sich auch in den Ländern der arabischen Welt.

Über die Rattenlinien gelang es nach dem Zweiten Weltkrieg einer großen Zahl von NS-Tätern, Faschisten und Kollaborateuren aus unterschiedlichen europäischen Ländern zu fliehen, um einer strafrechtlichen Verfolgung zu entgehen.

Wie der amerikanische Geheimdienst herausfand, halfen auch Angestellte des argentinischen Konsulats in Barcelona bei der Beschaffung gefälschter Papiere. Darüber hinaus wurde die Organisation der Flucht durch das Einwanderungsabkommen zwischen Argentinien und Italien begünstigt, da es die Einschleusung von Flüchtlingen über Italien erleichterte.

Aber auch das von Franco beherrschte Spanien war ein sicherer Platz für die Flüchtigen des NS-Regimes. Bis zu ihrer Abreise per Schiff wurden ihnen hier eine Unterkunft, Taschengeld, Verpflegung und teilweise sogar ein Startkapital für den Neuanfang zur Verfügung gestellt.

Paradoxerweise übernahm in den meisten Fällen das Internationale Rote Kreuz die Kosten der Schiffsüberfahrt.

Obwohl der US-amerikanische Geheimdienst die Fluchtwege schon früh erkannte, wurden keine Schritte gegen sie unternommen, weil ab 1947 genau diese Routen für eigene Zwecke genutzt wurden. Zahlreiche Spione wurden auf diese bewährte Weise schnell und diskret z.B. aus den von der Sowjetunion befreiten oder aus den noch besetzten Teilen Österreichs herausgeschafft. Auch hohe Funktionsträger des NS-Regimes wurden u.a. von amerikanischen Geheimdienstbehörden mit gefälschten Papieren ausgestattet.

Auch einem großenTeil der Ustascha-Führung gelang es mit Hilfe dieser Rattenlinien zu entkommen. Ante Pavelic, dem Kopf der Ustascha, gelang es sogar in Buenos Aires eine Exilregierung ins Leben zu rufen.

Und auch französischen Kollaborateuren des Vichy-Regimes, Rexisten aus Belgien sowie Soldaten der Wlassow-Armee und Mitgliedern östlicher SS-Divisionen, insbesondere Ukrainiern, gelang die Flucht über die Rattenlinien.

Weiterführende Informationen

Feature „Rattenlinien“ Deutschlandradio Kultur:

https://www.deutschlandfunkkultur.de/fluchthilfe-fuer-ns-verbrecher-die-rattenlinie-nach-100.html

Rattenlinien:

Rezenion zum Buch „Nazis auf der Flucht“:

https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-12719

Spiegel-Artikel von Christoph Gunkel (2017):

BR-Fernsehen: Andreas Bönte spricht im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg mit dem Autor und Regisseur Bernd Fischerauer und den Historikern Dr. Kerstin von Lingen und Dr. Daniel Stahl über die Flucht von Nazi-Verbrechern nach dem Zweiten Weltkrieg nach Südamerika.:

#verschwundenegeschichten

Folge uns @verschwundene.geschichten

0 Kommentare