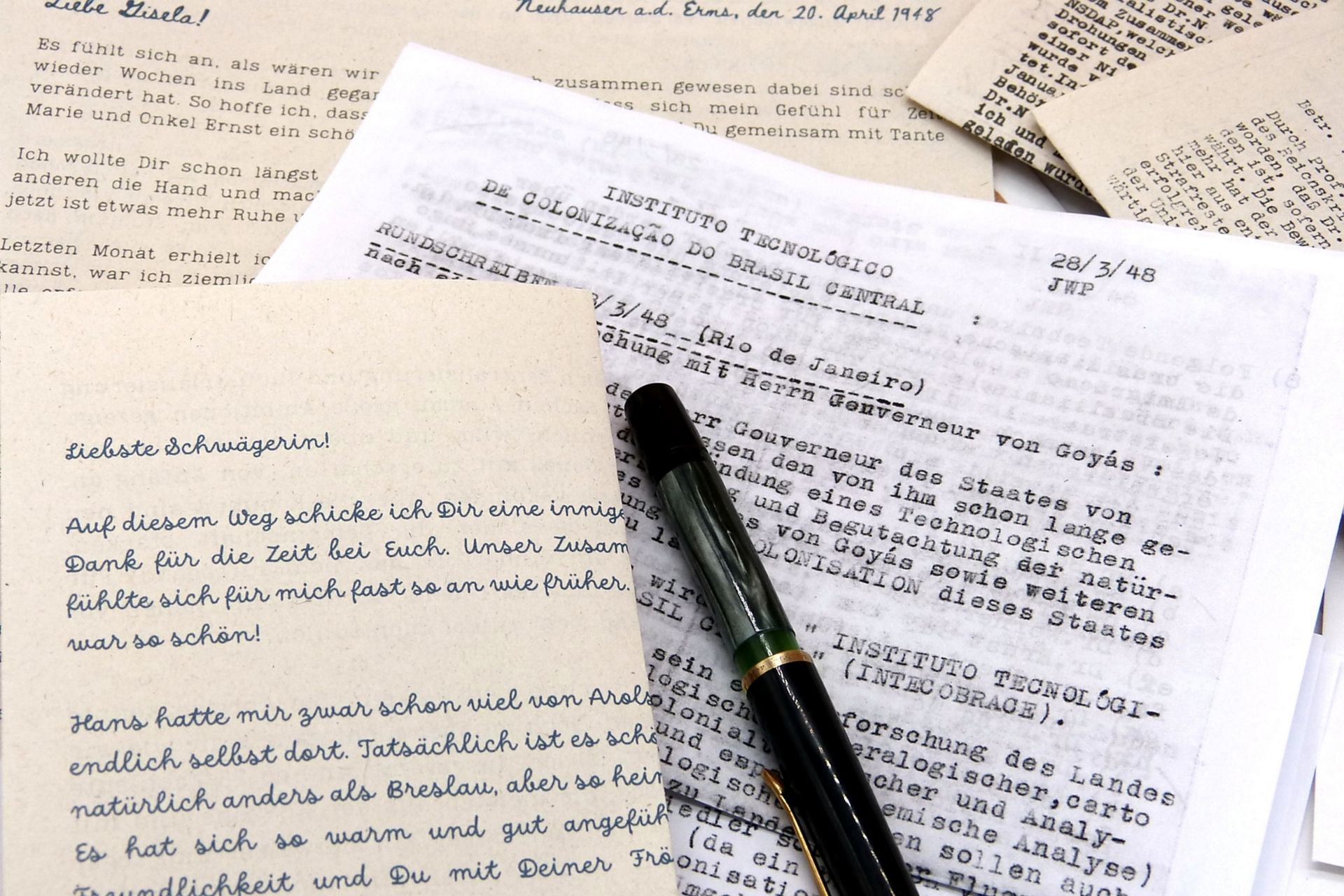

Im April 1948 berichtet Hajo im zehnten Brief an seine Schwester Gisela von der Ablehnung seines Auswanderungsantrags bei der Flüchtlingskommission und von neuen Auswanderungsplänen nach Brasilien. Durch Kontakt zur Brasilianischen Militärmission, die Fachleute zur Industrialisierung des Landes rekrutieren, erhofft er sich einen Neuanfang im Bundesstaat Goyas.

Bildquelle: Prager Zeitung

Tschechoslowakei: Februarumsturz 1948

Die Tschechoslowakische Republik (CSR) bestand zwischen 1918 und 1992 als mitteleuropäischer Binnenstaat, der die heutigen Staaten Tschechien, Slowakei sowie ein Teil der Ukraine umfasste. Als einer der Nachfolgestaaten des ehemaligen Österreich-Ungarns bestand sie aus den Ländern Böhmen, Mähren, Schlesien, der Slowakei und bis 1946 aus Karpatenrussland (heute: Karpatenukraine).

Im März 1939 unterzeichnete der damalige Staatspräsident Emil Hacha unter massiven deutschen Druck einen Protektoratsvertrag. Das Gebiet wurde besetzt und anschließend vom NS-Regime als Protektorat Böhmen und Mähren annektiert.

Nach Kriegsende 1945 entstand die Tschechoslowakei in den Grenzen aus der Zeit vor dem Münchner Abkommen wieder. Die heutige Karpatenukraine musste allerdings der Sowjetunion überlassen werden.

Die deutsche Bevölkerung, vor allem aus den Gebieten der heutigen Tschechischen Republik, wurde als Folge der Beneš-Dekrete vertrieben. Bis 1947 wurden etwa 2,9 Millionen Personen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur deutschen Bevölkerungsgruppe pauschal zu Staatsfeinden erklärt und ausgebürgert. Die Enteignungen wurden mit den Dekreten (nachträglich) gerechtfertigt, obwohl es zum Zeitpunkt der Ausweisungen weder ein ausdrückliches „Vertreibungsdekret“ noch ein „Vertreibungsgesetz“ gegeben hatte.

Februarumsturz

Die Machtübernahme der Kommunistischen Partei KSC in der Tschechoslowakei im Februar 1948 wird als Februarumsturz bezeichnet. Dieser, obwohl im Rahmen der verfassungsgesetzlichen Gegebenheiten möglich, hebelte die Demokratie aus und besiegelte bis 1989 die Zugehörigkeit des Landes zur sowjetischen Einflusssphäre.

In Folge der Ereignisse flüchteten viele sogenannte National-Tschechen in die Amerikanische Besatzungszone, vornehmlich in DP-Lager in Bayern. Obwohl von den Amerikanern seit Mitte 1947 keine Neuankömmlinge mehr als „Displaced Persons“ (DPs) anerkannt wurden, machten sie für die tschechischen Flüchtlinge eine Ausnahme, sodass ihnen aufgrund dieses Status eine bessere Versorgung unter der Obhut der IRO gewährleistet werde konnte.

Nach dem Februarumsturz 1948 folgte die Tschechoslowakische Republik uneingeschränkt der stalinistischen Politik der UdSSR. Benes, der die neue Verfassung vom 9. Mai 1948 nicht unterschreiben wollte, trat zurück und wurde durch Klement Gottwald als Präsident abgelöst. In den Folgejahren kam es zu Schauprozessen im Stil stalinistischer Säuberungen. Als Satellitenstaat der UdSSR war das Land nunmehr Teil des Ostblocks und ab 1955 Mitglied des Warschauer Paktes.

Unter dem Einfluss des Reformprogramms von Michail Gorbatschow in der Sowjetunion kam es auch zu Protesten und Demonstrationen in der CSR, an deren Ende die kommunistische Regierung zurücktreten musste. Im Dezember 1989 wurde der Bürgerrechtler Vaclav Havel zum neuen Staatspräsidenten. Im Juni 1990 fanden die ersten freien Parlamentswahlen seit 1945 statt.

Zum 25. November 1992 kam es zur Auflösung der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik und die neuen Staaten Tschechien und Slowakei wurden zum 1. Januar 1993 gegründet.

Weiterführende Informationen:

Februarumsturz:

https://de.wikipedia.org/wiki/Februarumsturz

Spiegel Artikel vom Februar 1948:

https://www.spiegel.de/politik/der-vorhang-fiel-a-6f9d132d-0002-0001-0000-000044415769?context=issue

Bericht Radio Prag:

https://deutsch.radio.cz/der-siegreiche-februar-1948-8070910

Beneš-Dekrete:

https://de.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1-Dekrete

Tschechoslowakei:

https://de.wikipedia.org/wiki/Tschechoslowakei

Bildquelle: Geschichte kompakt.

Bizone – Trizone

Am 1. Januar 1947 wurden die britische und die amerikanische Besatzungszone zur Bizone zusammengelegt. Diese Zusammenlegung bedeutete vor allem eine Vereinigung auf wirtschaftlicher Ebene, u.a. mit dem Ziel, die schlechten Lebensbedingungen zu verbessern. Amerikaner wie Briten befürchteten die Ausbreitung des Kommunismus besonders in den Regionen ihrer Besatzungszonen, deren wirtschaftliche Situation schlecht war. Eine Zusammenlegung der Zonen sollte die Verwaltung effizienter machen und größere Fortschritte durch die Zusammenarbeit ermöglichen. Eine wirtschaftliche Vereinigung aller Besatzungszonen (und somit auch die Bizone) wurde sowohl von der Sowjetunion wie auch von Frankreich zunächst abgelehnt.

Der Verwaltungssitz der Bizone befand sich in Frankfurt am Main.

Im Rückblick wird die Bizone als Voraussetzung für die spätere Gründung der Bundesrepublik gesehen.

Da aufgrund des beginnenden „kalten Krieges“ die Verständigung mit der Sowjetunion über ein gemeinsames Vorgehen in der Deutschlandpolitik immer unmöglicher schien, gab schließlich Frankreich seine Abgrenzungspolitik auf. Auf der Londoner Sechs-Mächte-Konferenz im März 1948 einigten sich die drei Westalliierten darauf, die französische Besatzungszone mit der Bizone zu einer Trizone zusammenzuschließen. Das Saarland wurde jedoch nicht miteinbezogen.

Durch die Unterzeichnung des Abkommens über eine Drei-Mächte-Kontrolle in Deutschland am 8. April 1949 wurde der Zusammenschluss formell besiegelt und das Fundament für den zukünftigen deutschen Weststaat (Bundesrepublik Deutschland) gelegt.

Weiterführende Informationen

Geschichte kompakt: Bizone:

Trizone:

https://de.wikipedia.org/wiki/Trizone

Bildquelle: Bundesarchiv.

Währungsreform

In Westdeutschland

Am 20. Juni 1948 trat in der Trizone die Währungsreform in Kraft und die Deutsche Mark (DM) wurde zum alleinigen Zahlungsmittel. Bisher gültige Zahlungsmittel wie die Reichsmark und die Rentenmark wurden zwangsumgetauscht und mehr oder weniger im Nennwert herabgesetzt. Zunächst konnte jeder Bürger 40 Reichsmark gegen 40 Deutsche Mark eintauschen.

Wenn auch anfangs umstritten, gehört die Währungsreform zu den bedeutendsten wirtschaftspolitischen Maßnahmen der deutschen Nachkriegsgeschichte und war wichtige Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung Westdeutschlands.

In Ostdeutschland (Sowjetische Besatzungszone)

Als sich Ende Dezember 1947 die westliche Währungsreform abzeichnete, wurde vom Ministerrat der UdSSR eine Verordnung zur Bildung einer Emissionsbank in der SBZ bestätigt. Am 1. Mai 1948 wurde die Deutsche Emissions- und Girobank gegründet.

Das ab dem 20. Juni 1948 gültige „Westgeld“ wurde in der sowjetischen Besatzungszone verboten. Klar war aber, dass es dringend notwendig wurde, eigene Maßnahmen für eine Währungsreform zu forcieren, da die ansonsten wertlosen Reichsmarknoten aus dem Westen nach Ostdeutschland fließen würden.

Aufgrund fehlender neuer Banknoten wurde der Währungsschnitt in der SBZ in zwei Stufen durchgeführt. So beklebe man die alten Reichsbanknoten in einem ersten Schritt mit Spezialkupons. Da sich diese häufig von den Banknoten lösten, wurden diese ersten Banknoten auch als „Tapetenmark“ oder „Kuponmark“ bezeichnet.

Am 24. Juni 1948 erhielten die Einwohner der SBZ und Berlins (übrigens einschließlich der Westsektoren) 70 „Kuponmark“ zum Kurs von 1:1. Weiteres Bargeld sollte auf Konten eingezahlt und 10:1 umgetauscht werden, aber erst später verfügbar sein. Löhne, Gehälter, Renten, etc. wurden 1:1 umgestellt.

Im zweiten Schritt – zwischen dem 25.-8. Juli 1948 erfolgte der Umtausch der „Kuponmark“ 1:1 in die „Deutsche Mark der Deutschen Notenbank“. Diese wurde das ausschließliche gesetzliche Zahlungsmittel in der SBZ, der späteren DDR.

Die Währungsreform im Osten blieb vor allem aufgrund der politisch motivierten Ausnahmeregeln hinter den Ergebnissen im Westen zurück, auch wegen der ungenügenden Umbewertung der Einlagen und einer zu hohen umlaufenden Bargeldmenge (durch ein zu geringes Abwertungsverhältnis).

Besonders gravierend waren die Ausnahmeregeln: Während staatliche Betriebe und politische Parteien, Gewerkschaften und Verbände ihre Einlagen 1:1 umstellen konnten, wurden die Einlagen privater Firmeeigentümer und ihrer Unternehmen 10:1 abgewertet.

Die DDR-Mark sollte von der Einführung an als Instrument der Planwirtschaft dienen. Die Währungsspaltung leitete die staatliche Teilung Deutschlands ein.

Weiterführende Informationen:

Bundeszentrale f. polit. Bildung:

Deutsche Bank zur Währungsreform:

https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/themen/waehrungsreform-1948-614040

Währungsreform in der zukünftigen DDR:

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/271685/werden-und-vergehen-der-ddr-mark/

SWR 3 Archivradio zur Währungsreform:

https://www.swr.de/swr2/wissen/archivradio/waehrungsreform-1948-einfuehrung-d-mark-102.html

Brasilianische Militärmission

[Aus: Moniz Bandeira, Luiz Alberto: Das deutsche Wirtschaftswunder und die Entwicklung Brasiliens. Die Beziehungen Deutschlands zu Brasilien und Lateinamerika 1949-1994. Vervuert, Frankfurt am Main 1995: S. 53-67.)

„Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sprach das brasilianische Außenministerium bei den Regierungen der USA. Großbritanniens, Frankreichs und der UdSSR vor, um deren Zustimmung für die Entsendung einer Militärmission nach Berlin einzuholen. Diese Mission, die von General Anor Teixeira dos Santos geleitet wurde, sollte zu den Oberbefehlshabern des Alliierten Kontrollrates Verbindung aufnehmen.

Eine der Aufgaben der Mission bestand darin, unter den deutschen Einwohnern und Vertriebenen für die Auswanderung von Landwirten, Technikern und Facharbeitern nach Brasilien zu werben und hierfür die organisatorischen Vorbereitungen zu treffen.

Obwohl Brasilien als Alliierter im Kampf gegen Deutschland eigentlich Anspruch auf Vorrechte hätte haben sollen, sah sich die brasilianische Militärmission erheblichen Schwierigkeiten ausgesetzt. Nach einjährigen Verhandlungen erhielt die Mission lediglich die Erlaubnis zur Rückführung einer kleinen Anzahl von Brasilianern in ihre Heimat.

Die Zusammenarbeit der brasilianischen Militärmission mit dem Alliierten Kontrollrat wurde durch den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zur UdSSR am 20. Oktober 1947 zusätzlich erschwert. Bei einer Zusammenkunft des Alliierten Kontrollrates am 10. November 1947 versuchte der Vertreter der UdSSR, Marschall Wassily Sokolowski, die brasilianische Mission in Mißkredit zu bringen, konnte dabei jedoch nicht mit der Unterstützung der anderen Mitglieder des Alliierten Kontrollrates rechnen. Er erklärte daraufhin, daß seine Regierung in Moskau den rechtlichen Status der brasilianischen Militärmission nicht länger anerkenne. Von diesem Zeitpunkt an konnte Brasilien seine Interessen in Ostdeutschland nicht mehr wahrnehmen. Aber auch in den von den USA und Großbritannien kontrollierten Besatzungszonen Westdeutschlands konnten die Militärmission und die Delegation des brasilianischen Rates für Immigration und Kolonisierung ihre Vorhaben nicht ungehindert durchführen. (S. 53)

Aufgabe dieser Delegation war es, unter Tausenden von Flüchtlingen, Vertriebenen und Heimatlosen eine bestimmte Anzahl von Technikern und anderen Fachleuten auszusuchen, die in Brasilien den Bedarf an spezialisierten Arbeitskräften decken und zur Industrialisierung des Landes beitragen sollten. Allerdings erforderte die Auswanderung von Arbeitskräften die direkte Zustimmung der Regierungen in Washington, London und Paris. Nichts deutete jedoch darauf hin, daß die Besatzungsmächte Westdeutschlands – ausgenommen Frankreich, das jede Maßnahme zur Schwächung Deutschlands begrüßte – Brasilien bei der Auswahl von Technikern und anderen Spezialisten freie Wahl ließen, obgleich sie doch dadurch nicht länger für deren Unterhalt hätten aufkommen müssen. Lediglich die während des Naziregimes politisch Verfolgten (in der Mehrzahl Juden und Kommunisten), Arme und Kranke durften das Land verlassen. (S.54)

Goiás / Goyas

Estado de Goiás (Goiás) ist ein Bundesstaat im Mittelwesten von Brasilien mit der Hauptstadt Goiania, die heute über 1,5 Mio. Einwohner hat. Goiania wurde ab 1933 als Ersatz für die alte Hauptstadt (bis 1937) Goias Velho (seit 2001 auf der UNESCO-Weltkulturerbeliste) angelegt. Der Name leitet sich vom ursprünglich in diesem Gebiet lebenden indigenen Volk Goyaz ab.

Der Bundesstaat selbst gliedert sich heute in 246 Gemeinden mit aktuell rund 7 Mio. Einwohnern.

Von der Fläche ist Goiás in etwa so groß wie Deutschland. Geografisch ist der Bundesstaat größtenteils geprägt durch die zentrale brasilianische Hochebene mit ihren Mittelgebirgen.

In Goiás herrscht durch das periodisch trockene Klima eine typische Savannen-Vegetation mit einer sehr artenreichen Fauna vor.

Der Bundesstaat ist u.a. bedeutender Erzeuger von Getreide, Hülsenfrüchten und Ölsaaten. Ebenso werden u.a. Kohle, Kies, Nickel, Phosphaterz und Gold abgebaut. Bereits 1592 wurde in der Gegend der alten Hauptstadt Gold entdeckt.

Weiterführende Informationen

Goiás:

https://de.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s

Offizielle staatliche Seite des Bundesstaates:

Brasilia

Seit 1960 ist Brasilia die Hauptstadt Brasiliens. Sie liegt mit einer Fläche von 5.802 Quadratkilometern und etwa 3 Mio. Einwohnern im sogenannten Distrito Federal do Brasil (Bundesdistrikt). Das Zentrum der Stadt gehört seit 1987 zum UNESCO Weltkulturerbe.

In der tropischen Klimazone gelegen, befindet sich Brasilia auf dem zentralen Hochplateau des Landes in 1.172 Metern Höhe. Andere Zentren des Landes wie Sao Paulo (872km), Rio de Janeiro (930km) oder Belém (1.600km) sind weit entfernt.

Der Beschluss, eine neue Hauptstadt zu bauen, wurde 1891 in der Verfassung verankert. Zwar fand bereits am 7. September 1922 die Grundsteinlegung für Brasilia statt und der Ausbau vom damaligen Präsidenten Vargas angeordnet, doch befand sich die Gegend noch 1956 abseits der Zivilisation. Die nächste Eisenbahnstation lag zu dieser Zeit noch 125 km entfernt, der nächste Flugplatz war 190 Kilometer und die nächste befestigte Straße 640 km entfernt. Das erschwerte zunächst den Bau, da z.B. das Bauholz aus 1.300 Kilometern Entfernung herantransportiert werden musste.

Verantwortlicher Stadtplaner war Lucio Costa. Oscar Niemeyer trug als Architekt und Chef des staatlichen Bauamtes die Verantwortung für das Projekt und entwarf auch die öffentlichen Gebäude.

Mit der Umgestaltung der Stadt, die im Grundriss die Form eines Kreuzes hat, wurde im Oktober 1956 begonnen.

Bereits im April 1960 war die Planhauptstadt fertiggestellt und eingeweiht. Brasilia löste damit Rio de Janeiro als Hauptstadt des Landes ab.

Präsident Vargas

Getulio Dornelles Vargas (1882-1954) war von 1930 bis 1945 sowie von 1950 bis 1954 Präsident Brasiliens. Der zunächst diktatorisch herrschende, später gewählte Präsident, regierte insgesamt 18 Jahre und damit länger als jeder andere Herrscher des Landes.

Durch die Förderungen von Nationalismus, Industrialisierung und Zentralisierung sowie durch den Aufbau des Sozialstaates fallen in seine Regierungszeit tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen. Allerdings war die Rechtsstaatlichkeit nur schwach ausgeprägt.

Obwohl er sich für die Rechte der Armen einsetzte, war er ein überzeugter Antikommunist.

Während des Zweiten Weltkriegs kam es durch die relativ enge wirtschaftliche und diplomatische Zusammenarbeit mit den USA am 22. August 1942 zur Kriegserklärung Brasiliens gegen Deutschland. Vargas gelang es, mit den Alliierten ein günstiges Abkommen für die Staatsschulden des Landes auszuhandeln.

Vargas wurde am 29.10.1945 durch das Militär zur Abdankung gezwungen. In den nachfolgenden Wahlen trat der ehemalige Verteidigungsminister Eurico Gaspar Dutra seine Nachfolge als Präsident Brasiliens an.

Allerdings wurde Vargas 1950 aufgrund seiner großen Popularität regulär wiedergewählt.

Nach einem Attentatsbefehl von Vargas gegen den Oppositionspolitiker Lacerda und dem Scheitern dieses Attentats kam es zum generellen Aufruhr im Land. Vargas wies die Rücktrittsforderungen gegen ihn, u.a. von 27 Generälen des Heeres, zurück und nahm er sich am 24. August 1954 das Leben.

Weiterführende Informationen

Getulio Vargas:

https://de.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas

Vargas und der Estado Novo:

http://www.lateinamerika-studien.at/content/geschichtepolitik/brasilien/brasilien-56.html

Pressearchiv:

Eurico Dutra:

#verschwundenegeschichten

Folge uns @verschwundene.geschichten

0 Kommentare