Im neunten Brief, geschrieben im Frühjahr 1947, zwei Jahre nach Ende des Krieges, schreibt Hajo an seine Schwester Gisela und schildert seine Lebenssituation in Neuhausen (Württemberg) nach seiner Rückkehr vom Bodensee. Er berichtet über seine Bemühungen, Nachweise über seine Inhaftierung wegen seiner politischen Haltung zu bekommen und trägt sich mit Auswanderungsplänen.

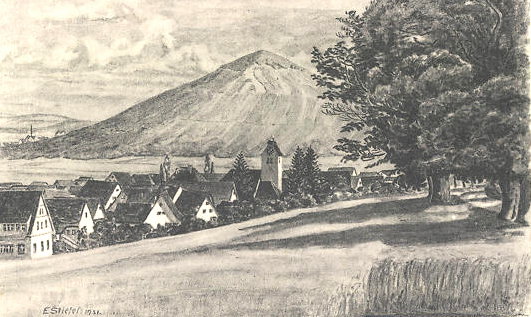

Neuhausen an der Erms

Neuhausen ist seit 1971 ein Ortsteil der baden-württembergischen Stadt Metzingen im Landkreis Reutlingen. Eine erste Siedlung entstand im 7. Jahrhundert n. Chr. Bereits im Mittelalter wurde an den Hängen der Berge Weinbau betrieben.

Der Ort erlebte durch die Geschichte hindurch viel Unruhen – u.a. in Bauernkrieg und Reformation, Dreißigerjährigem Krieg und in den Napoleonischen Kriegen. In den 1830-er Jahren begann auch im kleinen Neuhausen die Industrialisierung durch die Gründung einer Textilfabrik. Allerdings geriet das Königreich Württemberg bis 1855 in eine schwere Krise und Missernten führten zu großen Hungersnöten. Viele Menschen entschlossen sich daher, ihr Glück anderswo zu suchen und es fand eine große Auswanderungswelle, vor allem nach Amerika, statt.

Der Erste und Zweite Weltkrieg forderten dann wie überall auch in Neuhausen viele Menschenleben.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Neuhausen Teil der französischen Besatzungszone. Der Ort musste mehr als ein Viertel seiner Einwohnerzahl nochmal an Vertriebenen aufnehmen. Die Situation entspannte sich erst, als Wohnungen gebaut wurden.

Heute hat Neuhausen ca. 4200 Einwohner.

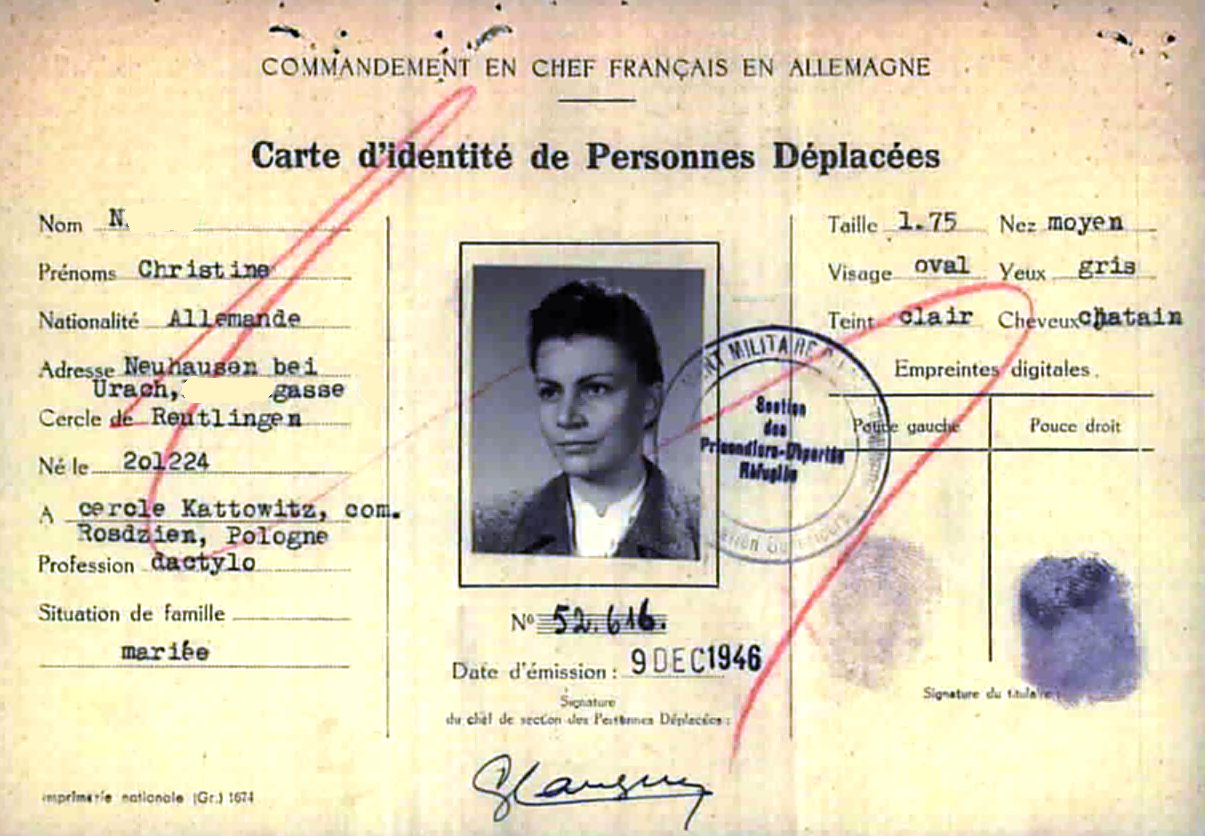

Ausweis von Christine, der sie als Vertriebene kennzeichnete.

Vertriebene – die Stimmung

Die Stimmung und die Konflikte innerhalb der Bevölkerung, die auch in Hajos Brief anklingen, werden u.a. auch im Roman „Landnahme“ von Christoph Hein (selbst Vertriebener aus Schlesien) deutlich. „Bis zu 14 Millionen Vertriebene und Flüchtlinge strömten in das verbliebene Deutschland, ohne Rückfahrkarte im Gepäck. Sie stammten aus Ostpreußen, Pommern, Schlesien, Böhmen, aus Czernowitz, aus Siebenbürgen, aus der Gottschee. Mitnichten kamen jedoch Deutsche zu Deutschen, denn zu unterschiedlich waren kulturelle und mentale Prägungen. Bauern aus Galizien trafen auf urbane Württemberger, Prager Großbürger auf Oberfranken auf dem Land. Dialekte, Mentalitäten, Konfessionen und Sozialisationen – die Unterschiede konnten kaum größer sein.“ (Kossert 2016: o.S.: Wann ist man angekommen?)

Erschwerend wirkten sich die aus der Kriegszeit herrührenden Versorgungsmängel aus. Allein in Westdeutschland waren rund neun Millionen Flüchtlinge und Vertriebene, rund vier Millionen Invaliden, Witwen und Waisen, bis zu vier Millionen Kriegssachbeschädigte und bis zu zwei Millionen Spätheimkehrer (aus Kriegsgefangenschaft) zu betreuen. Die Versorgung selbst mit den nötigsten Gütern war unzureichend, dazu bestand ein großer Wohnungsmangel.

Weiterführende Informationen:

Allgemeine Informationen Neuhausen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Neuhausen_an_der_Erms

Ausstellung „Angekommen“ – sehr informative Darstellung über die Situation der Vertriebenen in Nachkriegsdeutschland:

https://www.ausstellung-angekommen.de/ankunft

Zur Situation der Vertriebenen (Kossert 2016):

https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/238108/wann-ist-man-angekommen/

Bildquelle: Bundesarchiv.

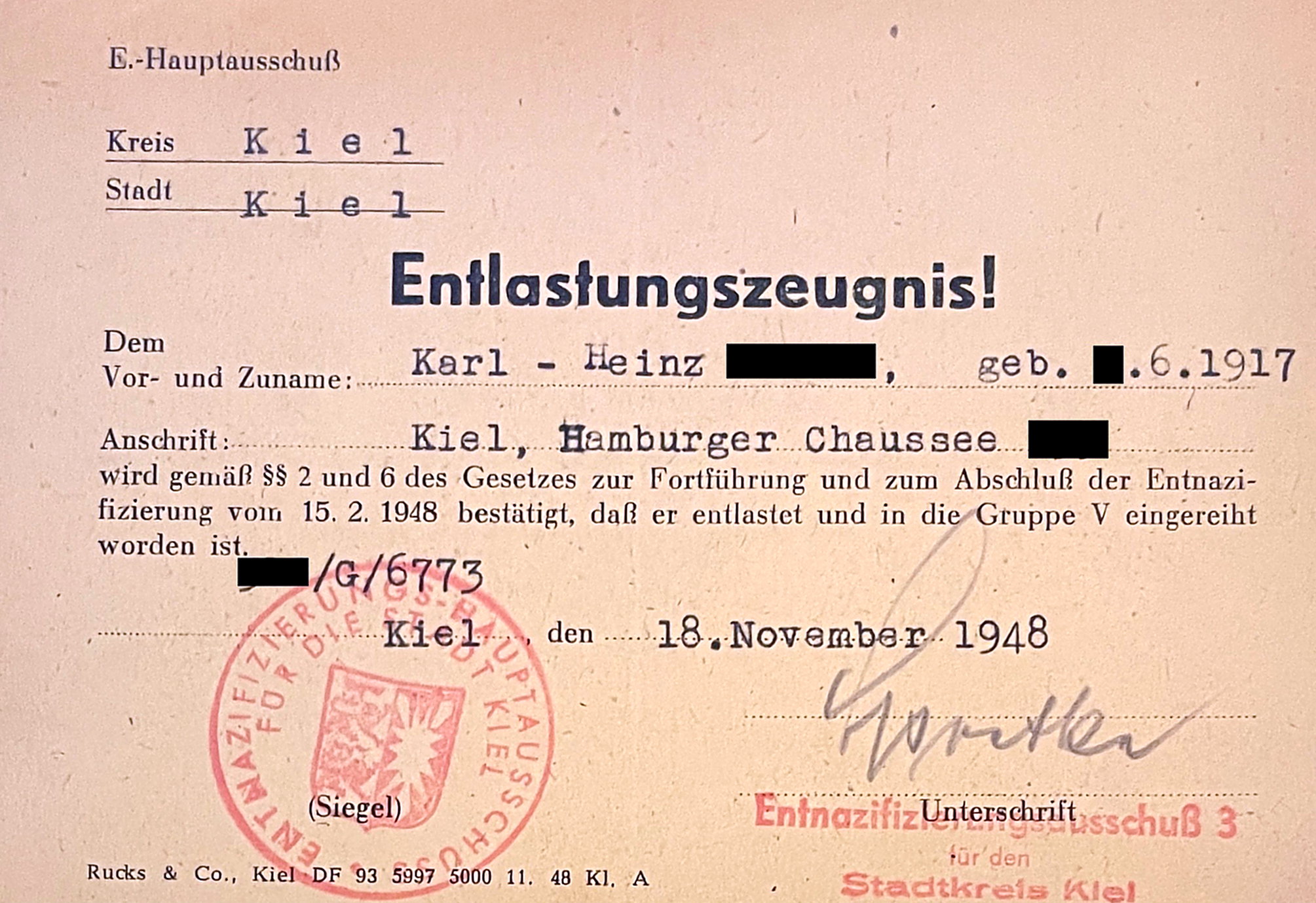

Entnazifizierung

Die Entnazifizierung der deutschen Bevölkerung war fester Bestandteil des Potsdamer Abkommens vom August 1945. Zielsetzung der Alliierten war es, alle Einflüsse des Nationalsozialismus auf Gesellschaft, Politik, Justiz, Verwaltung, Medien und Kultur durch Maßnahmen wie Demilitarisierung, Denazifizierung, Dekartellisierung und Demokratisierung zu beseitigen. Die Entnazifizierung wurde in den jeweiligen Besatzungszonen jedoch sehr unterschiedlich durchgeführt.

Westliche Besatzungszonen

Die Entnazifizierungsverfahren der Amerikaner waren sehr streng. Betroffene wurden in fünf Kategorien eingeteilt: 1. Hauptschuldige, 2. Belastete, 3. Minderbelastete, 4. Mitläufer und 5. Entlastete.

Als die USA zum 31. März 1948 die Entnazifizierung einstellen, sind häufig Verfahren gegen die schwerer Belasteten noch nicht abgeschlossen, so dass hierdurch viele ihrer Bestrafung entgehen.

In der britischen und französischen Zone werden die Entnazifizierungsverfahren nach pragmatischen Gesichtspunkten durchgeführt, weil der Wiederaufbau von Verwaltung und Wirtschaft Vorrang vor der politischen Überprüfung hatte.

Das Entnazifizierungsverfahren in der amerikanischen Zone verlief nach einem formalisierten Schema: Alle über 18-Jährigen wurden registriert und mussten einen Fragebogen mit 131 Fragen ausfüllen. Auf dessen Grundlage bewertete zunächst eine amerikanische Militärregierung und ab März 1946 eine deutsche Stelle die NS-Belastung der Personen. Anschließende Spruchkammerverfahren führten zur abschließenden Zuteilung zu einer der o.g. fünf Kategorien. Dabei standen diese Verfahren im Widerspruch mit dem traditionellen Strafrecht, weil von vorneherein keine Unschuldsvermutung galt. Stattdessen galt die Beweisumkehr, d.h. die betroffenen Personen hatten zu belegen, dass sie unschuldig waren.

Aus diesem Grund ließen sich viele Beschuldigte von Personen, die als unbelastet eingestuften worden waren, Entlastungsschreiben (Persilscheine) ausstellen. Im Nachgang zeigte sich, dass viele dieser Entlastungsschreiben tatsächlich belastende Informationen beschönigten oder nicht aufführten. Die Bezeichnung „Persilschein“ stammte übrigens aus dem Scherz, damit könne man sich wieder eine fleckenlose „weiße Weste“ verschaffen.

Sowjetische Besatzungszone

Die Entnazifizierungen in der sowjetischen Besatzungszone sind mit dem Ziel des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbaus im sozialistischen Sinn verbunden. Die Sowjets entfernten bis 1949 rund 520.000 Personen aus ihren Stellungen und besetzten diese Positionen durch Kommunisten. Die sowjetische Geheimpolizei inhaftierte in Speziallagern neben NS-Verbrechern auch Denunzierte und politische Gegner.

In den drei Westzonen (amerikanisch, britisch und französisch) wurden bis 31. Dezember 1949 über 2,5 Millionen Deutsche in Verfahren, deren Spruchkammern überwiegend mit Laienrichtern besetzt waren, verurteilt. Dabei wurden 54% als Mitläufer, 1,4% als Hauptschuldige und 0,6% als NS-Gegner bewertet. In 34,6% der Fälle wurde das Verfahren eingestellt.

Interniert waren in den drei westlichen Zonen ca. 182.000 Menschen, in der sowjetischen Zone 67.179 Menschen. Davon wurden 1947 in den Westzonen um die 86.000 aus den Entnazifizierungslagern entlassen. In der sowjetischen Zone erhielten dagegen nur 12% (8.214) ihre Freiheit zurück.

Von den 5.025 Verurteilungen in den westlichen Zonen waren 806 Todesurteile, von denen 486 vollstreckt wurden.

Weiterführende Informationen

Entnazifizierung und Demokratie-Erziehung:

Entnazifizierungsverfahren:

http://ausstellung.geschichte-innenministerien.de/themen/entnazifizierung/

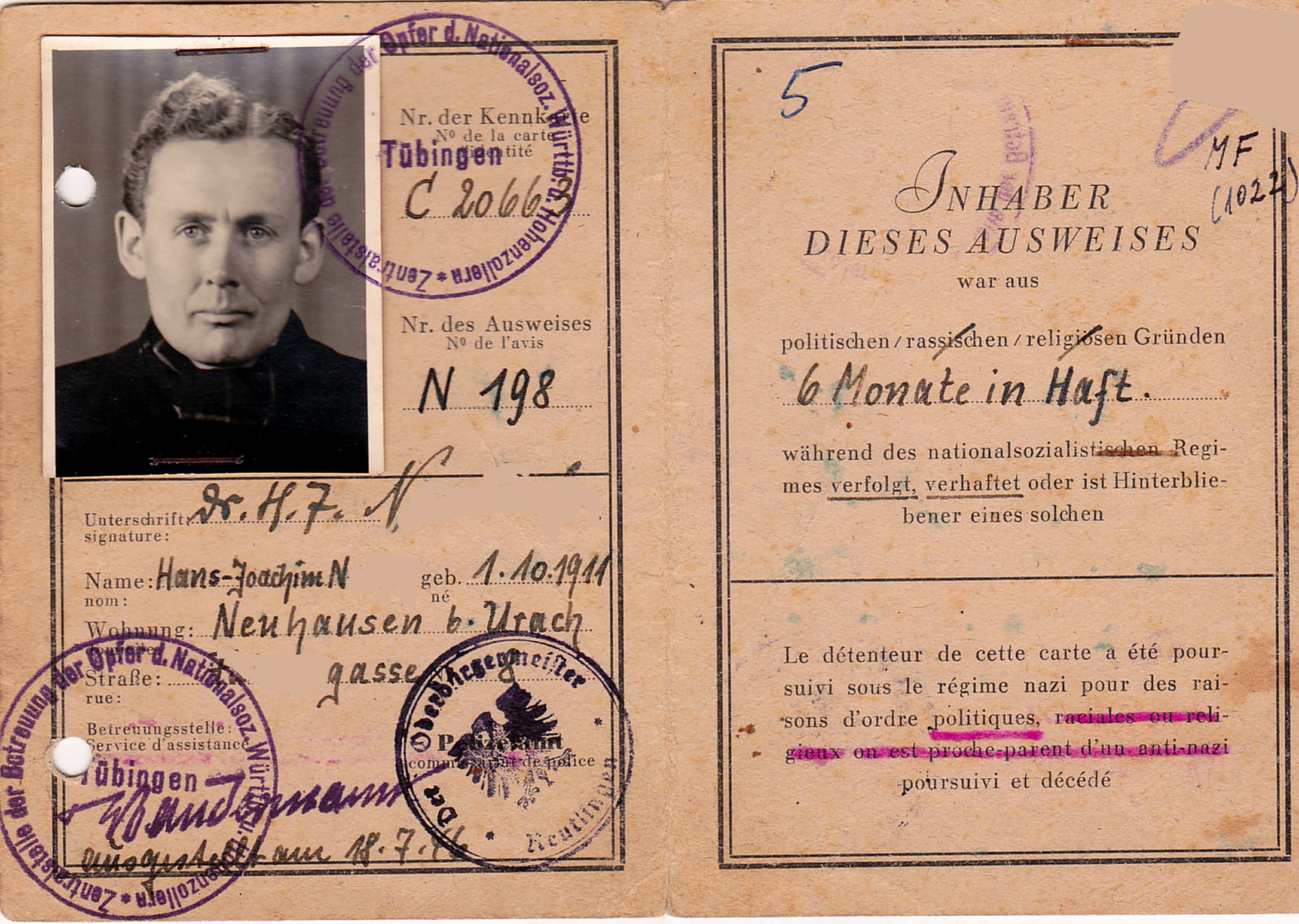

Ausweis Hajos von der Zentralstelle für die Opfer des Nationalsozialismus in Tübingen 1946.

Zentralstelle für die Opfer des Nationalsozialismus – Entschädigung und Wiedergutmachung

„Die durch nationalsozialistisches Unrecht verursachten Schäden erforderten bereits unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Regelungen zur Wiedergutmachung. Besonders betroffen waren Personen, die aus Gründen politischer Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus oder aus Gründen der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung durch nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen Schäden erlitten hatten. Für diese Personen wurden deshalb bereits 1945 von den Besatzungsmächten und den Gemeinden erste Regelungen getroffen, die hauptsächlich Fürsorgecharakter besaßen und an der Bedürftigkeit der Betroffenen ausgerichtet waren. Mit der Gründung der Länder in den drei Westzonen (amerikanische, englische und französische Besatzungszone) entstanden in der Folge größere Verwaltungseinheiten, die wiederum regional einheitliche Entschädigungsregelungen durchführten. Zusätzlich zu rein fürsorgerischen Regelungen wurden weitere Maßnahmen zur Entschädigung ergriffen, die den Opfern einen Rechtsanspruch gewährten. Dennoch herrschte auch weiterhin eine große Vielfalt an unterschiedlichen Bestimmungen, die sowohl in ihrem Regelungsgehalt als auch rein organisatorisch kaum zu überschauen waren.“ (Bundesfinanzministerium: Wiedergutmachung. Berlin 2021: S. 5.)

In den besetzten Zonen enstanden Selbsthilfeorganisationen, die mit den staatlichen und kommunalen Stellen kooperierten und Fürsorgemaßnahmen koordinierten.

Im französisch besetzten Württemberg-Hohenzollern entstand zum 1. März 1946 aus einer vormaligen Betreuungsstelle, die als Selbsthifeorganisation ehemaliger politischer Häftlinge ins Leben gerufen worden war, offiziell eine der Landesdirektion des Inneren angeschlossene „Landesstelle für die Betreuung der Opfer des Nationalsozialismus“ in Tübingen, die zur Unterstützung auch einige Kreisbetreuungstellen erhielt.

In der amerikanischen Zone (hierzu gehörte übrigens auch Württemberg-Baden) wurden bereits 1946 Ländergesetze erlassen, die zum Zweck der Wiedergutmachung vorläufige Zahlungen und Leistungen zur Wiederherstellung der Gesundheit, zur beruflichen Ausbildung, zur Begründung einer wirtschaftlichen Existenz, zur Abwendung einer Notlage sowie Renten für Verfolgte und ihre Hinterbliebenen vorsahen.

Erst am 26. April 1946 wurde dann als zoneneinheitliche Regelung vom Süddeutschen Länderrat das Gesetz zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts (Entschädigungsgesetz (USEG) erlassen, das im August 1949 durch besondere Landesgesetze auch in Bayern, Bremen, Baden-Württemberg und Hessen verkündet wurde.

In den Ländern der französischen und britischen Besatzungszone sowie in Berlin (West) ergingen ähnliche Gesetze, die grundsätzlich die gleichen Schadensarten regelten wie das USEG.

Diese Landesgesetze wurde nach Errichtung der Bundesrepublik Deutschland und nach Inkrafttreten des Grundgesetzes (GG) ins Bundesrecht übernommen.

Erst mit dem zum 1. Oktober 1953 in Kraft getretenen Bundesergänzungsgesetz zur Entschädigung für die Opfer nationalsozialistischer Verfolgung wurde die Rechtsungleichheit im Bundesgebiet beendet. Mit Verabschiedung eines Bundesgesetzes zur Entschädigung für die Opfer nationalsozialistischer Verfolgung 1956, das die Mängel des vorgenannten bereinigte und rückwirkend ebenfalls zum 1. Oktober 1953 in Kraft trat, war nun endlich eine einheitliche Rechtsgrundlage gegeben.

In der Deutschen Demokratischen Republik (DDR), d.h. in den Ländern der vormalig sowjetisch besetzten Zone wollte man dem Beispiel der BRD bei Widergutmachungsleistungen nicht folgen. Ein wesentlicher Grund für die Abwehrhaltung bzgl. der Entschädigungsforderungen aus dem Ausland ist wohl im antifaschistischen Gründungsmythos der DDR zu sehen, weil sich die DDR nicht als Rechtsnachfolgerin des Dritten Reichs sah, sondern sich in der Tradition des Kampfes gegen den Faschismus verortete.

„Somit lehnte sie materielle Leistungen für im Ausland lebende NS-Opfer ab und verweigerte auch die moralische Mitverantwortung für die Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands. Nach dem in der Sowjetzone geltenden Recht erhielten jedoch systemkonforme Opfer des Faschismus Sonderleistungen im Rahmen der allgemeinen Gesundheits-, Alters- und Hinterbliebenenversorgung sowie pauschale Ehrenpensionen. Da die Wiederherstellung von Privateigentum nicht mit den Bestrebungen nach Überführung in Volkseigentum in der sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR zu vereinbaren war, wurde das lediglich für Thüringen seit 1945 geltende Wiedergutmachungsgesetz schon bald nicht mehr angewandt und 1952 endgültig aufgehoben. Mit Dänemark, Finnland, Österreich und Schweden schloss die DDR Pauschalentschädigungsabkommen ab, durch die Rückerstattungsansprüche der in diesen Ländern lebenden ehemaligen NS-Verfolgten abgegolten wurden.“ (Ebd.: S. 7.)

„Nach der Vereinigung Deutschlands 1990 wurden für die neuen Bundesländer den Rückerstattungsgesetzen entsprechende Vorschriften in dem mit dem Einigungsvertrag in Kraft getretenen Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (Vermögensgesetz – VermG) und dem NS-Verfolgtenentschädigungsgesetz (NS-VEntSchG) (Artikel 3 des Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes – EALG) erlassen.“ (Ebd. S. 5.)

Weiterführende Informationen:

Wiedergutmachung: Regelungen zur Entschädigung von NS-Unrecht:

Entwicklung der Entschädigung von NS-Opfern in der französisch besetzten Zone:

Bundesentschädigungsgesetz (BEG):

Bildquelle: United States Holocaust Memorial Museum: Es zeigt: Josef (Janek) Szlajfaztajn (später Josef Schleifstein) (* 7. März 1941 in Sanomierz) nach seiner Befreiung aus dem KZ Buchenwald.

UNRRA

Die Nothilfe- und Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), kurz UNRRA, wurde bereits während des Zweiten Weltkriefs am 9. November 1943 auf Initiative der Vereinigten Staaten, der Sowjetunion, des Vereinigten Königreichs und Chinas gegründet und nach dem Krieg von den Vereinten Nationen übernommen. Als Hilfsorganisation lagen ihre Hauptaufgaben in der Abdeckung von dringenden Bedarfen wie Nahrung, Kleidung und medizinischer Versorgung sowie die Unterstützung der Militäradministration bei der Repartiierung der sogenannten Displaced Persons (DPs). Dabei kam der UNRRA die Aufgabe zu, die DP-Lager in den befreiten Gebieten zu betreuen.

In Europa war sie bis zum 31. Dezember 1946 tätig. Ihre Aufgaben wurden teilweise von der International Refugee Organization (IRO – Vorläufer der UNHCR), der Weltgesundheitsorganistation (WHO) sowie dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF fortgeführt).

Weiterführende Informationen

UNRRA:

https://de.wikipedia.org/wiki/Nothilfe-_und_Wiederaufbauverwaltung_der_Vereinten_Nationen

Internationale Flüchtlingsorganisation (IRO):

https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Fl%C3%BCchtlingsorganisation

Bildquelle: Harry S. Truman Library & Museum

„Eiserner Vorhang“

Plötzlich ist es für uns heute (leider) wieder so aktuell…..

In seiner Rede am 5. März 1946 sprach Winston Churchill in Fulton, Missouri von einem „Eisernen Vorhang“ und zeichnete damit ein Bild für die bereits erkennbare Teilung Europas (und der Welt) in die Macht- und Einflusssphären der Westmächte und der Sowjetunion. Schon bald erlebte Mittel- und Osteuropa die kommunistische Machtübernahme, während die Staaten westlich der Oder-Neiße-Linie demokratische, parlamentarische Demokratien wurden.

Insbesondere durch den Bau der Berliner Mauer 1961 und die Teilung Deutschlands wurde mit Sperrzonen und Grenzbefestigungen diese ideologische Trennlinie sichtbar und spürbar.

Churchill sagte: „Von Stettin an der Ostsee bis hinunter nach Triest an der Adria ist ein „Eiserner Vorhang“ über den Kontinent gezogen.“

„Niemand weiß, was Sowjetrußland und die kommunistische internationale Organisation in der nächsten Zukunft zu tun gedenken oder was für Grenzen ihren expansionistischen und Bekehrungstendenzen gesetzt sind, wenn ihnen überhaupt Grenzen gesetzt sind.“

Der Höhepunkt einer sich in den USA durchsetzenden Politik der Stärke gegenüber der Sowjetunion wurde mit der Rede von Präsident Truman am 12. März 1947 vor dem amerikanischen Kongress erreicht. Die sogenannte „Truman-Doktrin“ zeichnet das Bild von zwei Welten. Darin hatte Amerika als wichtigster Repräsentant der „freien Welt“ gegen die „totalitäre Welt“ der Sowjetunion anzutreten. Die Rede gilt als der Beginn des Kalten Krieges.

Mit dem Begriff „Kalter Krieg“ wird die Epoche von 1945 bis 1991 bezeichnet, die von den machtpolitischen Rivalitäten zwischen den USA und der Sowjetunion und den jeweils mit ihnen verbündeten Staaten geprägt war.

Weiterführende Informationen

Rede Churchills zum Nachlesen:

https://www.chronik-der-mauer.de/180128/rede-von-winston-churchill-in-fulton-usa-5-maerz-1946

Truman Doktrin:

Kalter Krieg:

https://www.bpb.de/themen/kalter-krieg/?field_filter_format=all&field_tags_keywords[0]=-1&d=1

Bildquelle: Bundesarchiv

Nürnberger Prozesse

Im August 1945 rufen die Alliierten einen Internationalen Militärgerichtshof ins Leben, der in Nürnberg tagt. Dieser ist zuständig für die Verurteilung von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen gegen den Frieden. Erstmalig in der Geschichte werden Machthaber für Kriegsverbrechen, die in ihrem Namen oder auf ihren Befehl hin begangen wurden, persönlich zur Verantwortung gezogen.

Der Prozess beginnt am 20. November 1945 und dauert fast ein ganzes Jahr bis zum 1. Oktober 1946. Im Fokus stehen 24 Hauptkriegsverbrecher sowie sechs verbrecherische Organisationen des „Dritten Reiches“.

Die angeklagten Organisationen sind die Reichsregierung, das Führerkorps der NSDAP, SS und SD, SA, Gestapo sowie der Generalstab und das Oberkommando der Wehrmacht. Zu den Angeklagten gehören u.a.: Hermann Göring, Karl Dönitz, Alfred Jodl, Rudolf Hess und Albert Speer.

Jede alliierte Nation stellt einen Richter, einen Stellvertreter und eine Anklagevertretung für das Verfahren. Als Hauptankläger vor Gericht fungieren: Robert H. Jackson (USA), Sir Hartley Shawcross (Großbritannien) Francois de Menthon und Auguste Champetier de Ribes (Frankreich) sowie Roman A. Rudenko (UdSSR).

Am Ende werden 12 Angeklagte zum Tode verurteilt, sieben erhalten langjährige oder lebenslange Haftstraften, drei werden freigesprochen.

Weiterführende Informationen

Memorim Nürnberg – all Informationen auf einen Blick:

Informationen der Bundeszentrale f. politische Bildung:

https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/318965/vor-75-jahren-nuernberger-prozesse/

Filmdokumentation Deutsche Welle:

Nachfolgeprozesse – I.G. Farben Prozess

Nach dem Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess werden zwischen 1946 und 1949 insgesamt weitere 12 sogenannte Nachfolgeprozesse geführt. Diese Prozesse finden nun mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 10 auf einer einheitlichen Rechtsgrundlage zur Strafverfolgung von Kriegsverbrechern in den jeweiligen Besatzungszonen statt. Im Gegensatz zum Hauptkriegsverbrecherprozess werden sie allerdings nicht mehr vor einem Internationalen Gerichtshof, sondern ausschließlich vor US-Militärgerichten verhandelt.

Um folgende 12 Prozesse handelte es sich:

- Ärzteprozess

- Prozess gegen Erhard Milch

- Juristen-Prozess

- Prozess gegen das SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt

- Flick-Prozess

- IG-Farben-Prozess

- Prozess gegen Süd-Ost-Generäle

- Prozess gegen das SS-Rasse- und Siedlungshauptamt

- Einsatzgruppenprozess

- Krupp-Prozess

- Wilhelmstraßenprozess

Insgesamt werden in diesen Verfahren 185 hochrangige Mediziner, Industrielle, Juristen, Militär, SS- und Polizeiführer sowie Beamten und Diplomaten angeklagt.

24 von diesen werden zum Tode verurteilt (13 vollstreckt), 20 zu lebenslanger Haft und 98 zu teilweise langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Freigesprochen werden 35 Angeklagte. In den 1950-er Jahren werden dann viele der Veurteilten durch Begnadigung vorzeitig aus der Haft entlassen.

IG Farben Prozess

In diesem Prozess (den Hajo in seinem Brief andeutet) – der sechste der o.g. zwölf Nachfolgeprozesse – mussten sich 23 leitende Angestellte der I.G. Farbenindustrie verantworten. Er dauerte von 27. August 1947 bis 30. Juli 1948. 13 der Angeklagten wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt und zehn wurden auf Grund der Beweislage freigesprochen.

Geahndet wurden mit den Urteilen u.a. Plünderungen ausländischer Betriebe in den ehemaligen deutschen Feindländern (Norwegen, Polen, Frankreich und die Sowjetunion) sowie die Versklavung und der planmäßige Einsatz von Zwangsarbeitern. Ebenso wurde die Herstellung von Giftgas (Zyklon B) und dessen Lieferung an die SS zum Zweck der massenhaften Tötung im Prozess verhandelt.

Jonathan Trucker schreibt hierzu in „War of Nerves“ Kindle Version [Übersetzung durch KvH]:

„Die Anklage, die sich in fünf Hauptpunkte und 147 Einzelanklagen gliederte, lautete, dass das Unternehmen ein Bündnis mit Hitler und der Nazipartei geschlossen hatte, um die unangefochtene Führung in der chemischen Industrie weltweit zu übernehmen. Während des Prozesses legte die Staatsanwaltschaft 2.282 Dokumente, 419 eidesstattliche Erklärungen und 87 Zeugen vor, während die Verteidigung 4.102 Dokumente, 2.394 eidesstattliche Erklärungen und 102 Zeugen präsentierte. (…) Als das IG-Farben-Tribunal am 29. und 30. Juli 1948 sein Urteil fällte, befanden die Nürnberger Richter dreizehn der angeklagten Direktoren für schuldig, die anderen zehn für nicht schuldig. Ambros wurde des Einsatzes von Zwangsarbeitern im Werk Auschwitz für schuldig befunden und zu acht Jahren Gefängnis verurteilt, wobei die bereits verbüßte Zeit abgezogen wurde. Alle anderen Anklagepunkte gegen ihn wurden jedoch fallen gelassen, einschließlich der Planung, Vorbereitung und Durchführung eines Angriffskrieges, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. (S. 97)

Die linksliberalen Medien bewerteten das Urteil als zu milde. Es annulliere darüber hinaus die Präambeln und mehrere allierte Gesetze und Verordnungen zur Entflechtung der I.G. Farben, weil es die Angeklagten von einer Mitverantwortung freigesprochen hatte. Die 1951 aus den Gefängnissen entlassenen Manager wurden in der Nachkriegszeit zumeist schnell wieder in die Aufsichts- und Leitungsgremien der chemischen Industrie aufgenommen.

Weiterführende Informationen

I.G. Farben Prozess:

http://www.wollheim-memorial.de/de/nuernberger_prozess_gegen_ig_farben_194748

Historische Filmaufnahmen (US):

„Rat der Götter“ – ein sehr empfehlenswerter DEFA Film v. 1950, der die Geschichte des I.G. Farben Konzerns zwischen 1930 und 1948 nachstellt. Die Aufführung in der Bundesrepublik wurde durch den „Interministeriellen Ausschuss für Ost-West-Filmfragen verboten.

Trucker, Jonathan: War of Nerves: Chemical Warfare from World War I to Al-Q. Anchor 2007

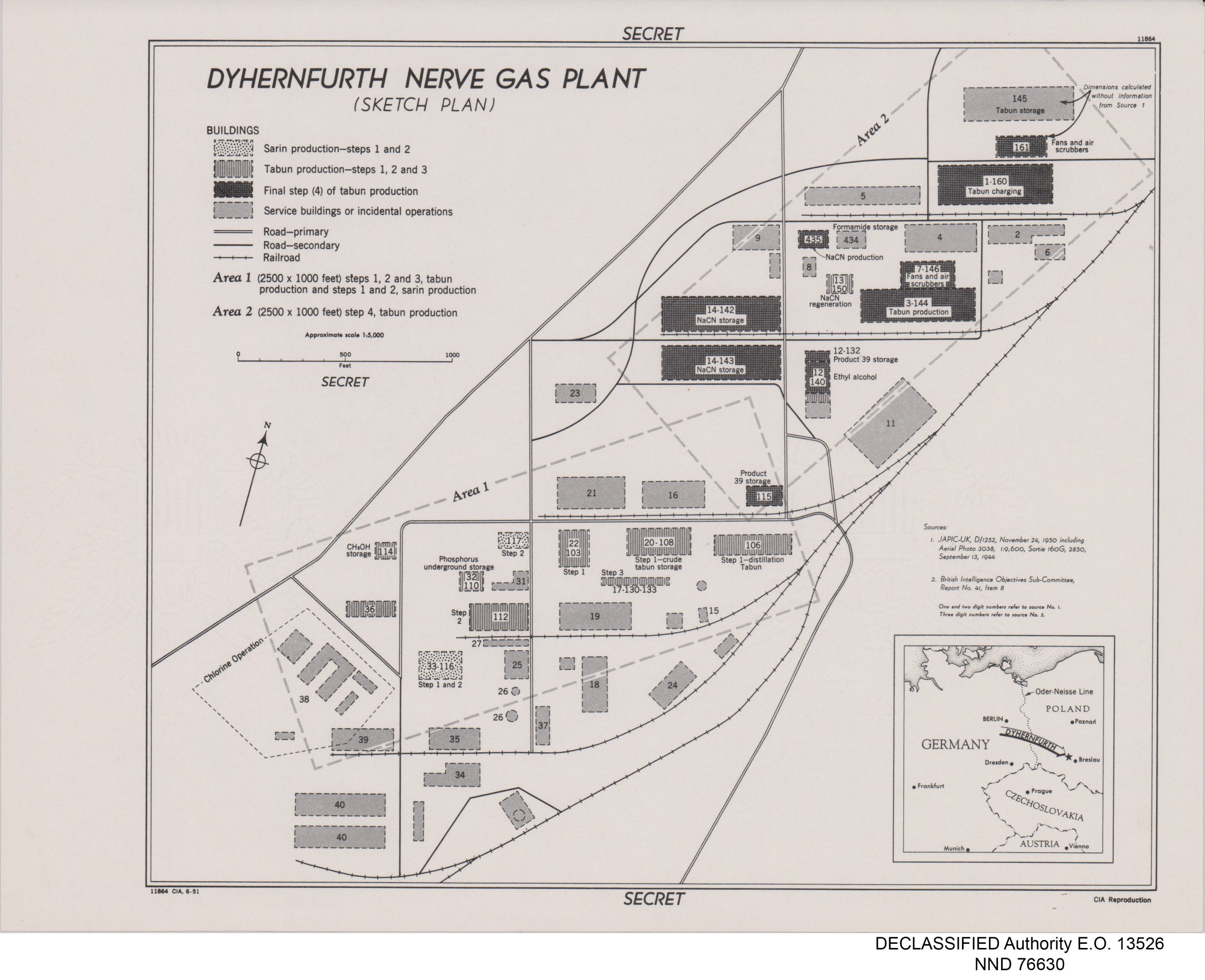

Exkurs Dyhernfurth

Zur Situation nach Kriegsende in Dyhernfurth schreibt Jonathan Trucker in seinem Buch „War of Nerves“ (Kindle Version) [Übersetzung durch KvH]:

„Besondere Dringlichkeit erhielt das Forschungs- und Entwicklungsprogramm der US-Armee für Nervenkampfstoffe durch die Tatsache, dass die Sowjetunion einen erheblichen Vorsprung erlangt hatte. Im September 1946 hatten sowjetische Ingenieure und Rohrschlosser mit Hilfe gefangener deutscher Wissenschaftler die Tabun- und Sarin-Anlagen in Dyhernfurth, die die Rote Armee als Kriegsbeute beschlagnahmt hatte, systematisch demontiert und die Produktionsanlagen nach Stalingrad transportiert. Viele der deutschen Apparate waren Sonderanfertigungen von hoher Qualität, darunter chemische Reaktionsgefäße und Rohre, die zum Schutz vor Korrosion mit Silber oder Nickel ausgekleidet waren, sowie spezielle Filter, Verdampfer, Trockner, Pumpen, Kompressoren, Destillationskolonnen und Ventile mit verschiedenen Nennweiten.“ (Trucker: S. 98.)

„Um den Wiederaufbau der Produktionsanlagen für Nervenkampfstoffe zu unterstützen, brachten die Sowjets 1948 etwa ein Dutzend deutscher Chemiker und Verfahrenstechniker aus Dyhernfurth, die von der Roten Armee festgenommen worden waren, nach Stalingrad. Der ranghöchste der deutschen Wissenschaftler war Dr. Bernd von Bock, der ehemalige Produktionsleiter. Kurz nach seiner Ankunft wurde er beauftragt, einen detaillierten technischen Bericht über die Tabun-Produktion zu verfassen, und er wurde ausführlich zu den Problemen der Metallkorrosion bei der Herstellung von Sarin befragt. Obwohl bekannt war, dass Sarin militärisch wirksamer war, beschlossen die Sowjets, Tabun zuerst zu produzieren, weil das Verfahren relativ einfach war.“ (Ebd.: S. 105.)

Exkurs Internierung von Wissenschaftlern

Genaue Daten darüber, wie viele Wissenschaftler von den Besatzungsmächten interniert bzw. später „abgeworben“ wurden, sind rar. In der Dissertation von Wolfgang Horlamus „Deutsche Ingenieure und Wissenschaftler zwischen Gleichschaltung, Weltkrieg und kaltem Krieg (1933-1948) von 1990 finden sich die folgenden Daten:

„Von etwa 6.000 bis 7.000 deutschen Wissenschaftlern, die nach dem Zweiten Weltkrieg in andere Länder übersiedelten, entfielen rund 3.000 auf die Sowjetunion. Etwa 1.000 Personen gingen bis Mitte der 1950er Jahre in die USA. In Großbritannien waren es ungefähr 800 bis 900 Wissenschaftler und für Frankreich schwanken die Angaben zwischen 2.000 und 3.000 Personen. (Horlamus : S. 84.)

„In diesem Zusammenhang erwies sich neben der Sowjetunion vor allem Frankreich als Hauptkonkurrent bei der Anwerbung deutscher Wissenschaftler aus anderen Besatzungszonen. Zum einen hatte Frankreich einen erhöhten Nachholbedarf im technologisch-rüstungsrelevanten Forschungsbereich, zum anderen verfügte die Nation über die kleinste der Besatzungszonen. In dieser waren nur wenige relevante wissenschaftliche Forschungseinrichtungen nach Kriegsende verortet. (Ebd.: S. 99.)

Und „(…) transferierten französische Stellen bis zum November 1946 im Rüstungsbereich ca. 800 deutsche Fachleute nach Frankreich, wobei sie in der Regel komplette Teams verlagerten.“ (Ebd.: S. 106.)

Weiterführende Informationen

Wolfgang Horlamus: „Deutsche Ingenieure und Wissenschaftler zwischen Gleichschaltung, Weltkrieg und kaltem Krieg (1933-1948). Dissertation 1990

https://www.grin.com/document/109207

Mit Fokus auf Deportation wissenschaftlicher Intelligenz in der sowjetisch besetzten Zone: Nadine Schmidt: „Die Deportation der wissenschaftlichen Intelligenz an den Universitäten der SBZ nach 1945 und deren Re-Integration an den Universitäten der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. Disseration 2015

https://ul.qucosa.de/api/qucosa%3A15594/attachment/ATT-0/

#verschwundenegeschichten

Folge uns @verschwundene.geschichten

0 Kommentare