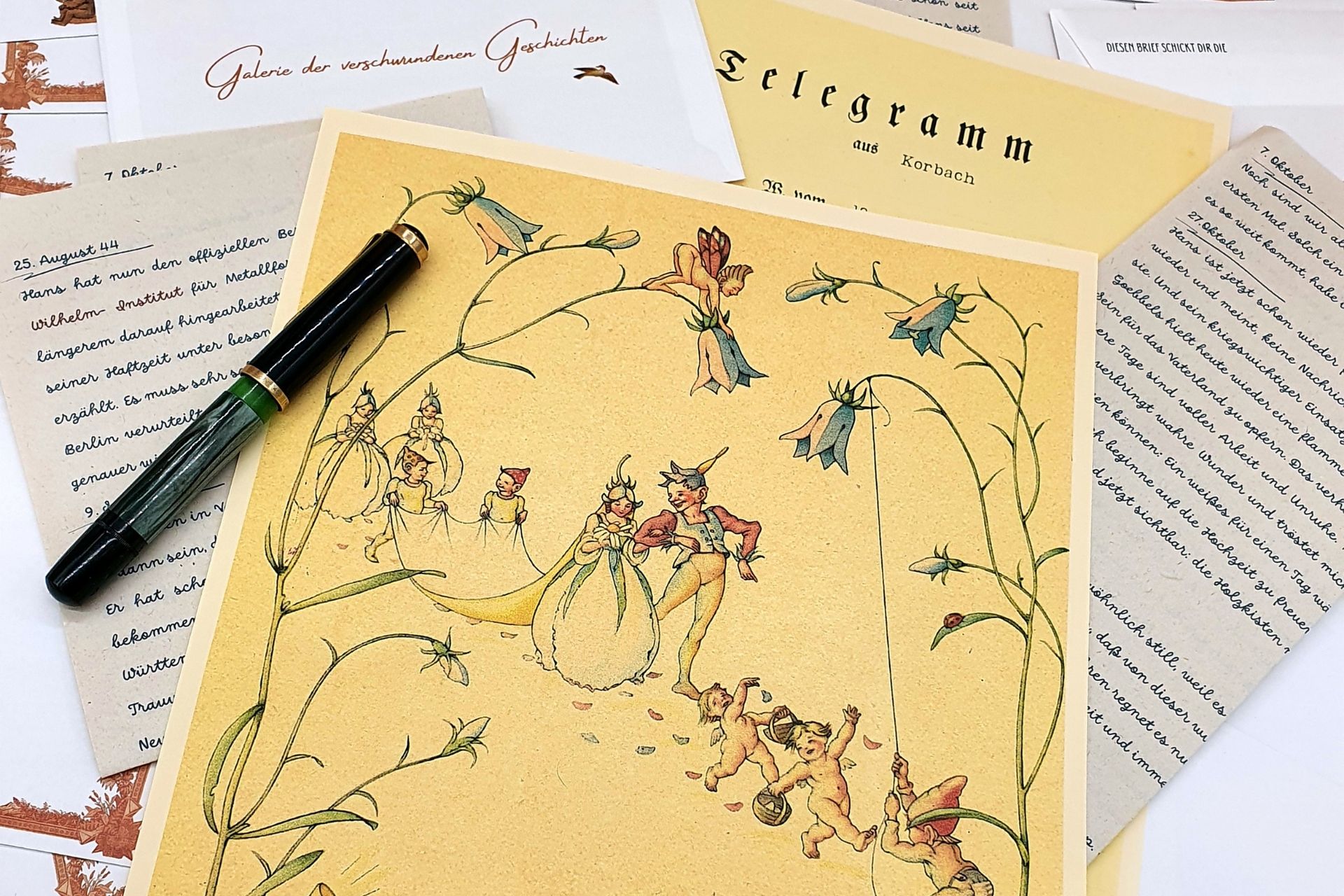

Der sechste Brief enthält Tagebucheinträge von Christine zwischen August und November 1944.

Sie geben Einblick in die Verlegung Hajos von Dyhernfurth nach Württemberg, erzählen von den Hochzeitsvorbereitungen und die Überlegungen zum gemeinsamen Wegzug. Mit ihrer Hochzeit steht Christine der Abschied ihrer Heimat kurz bevor.

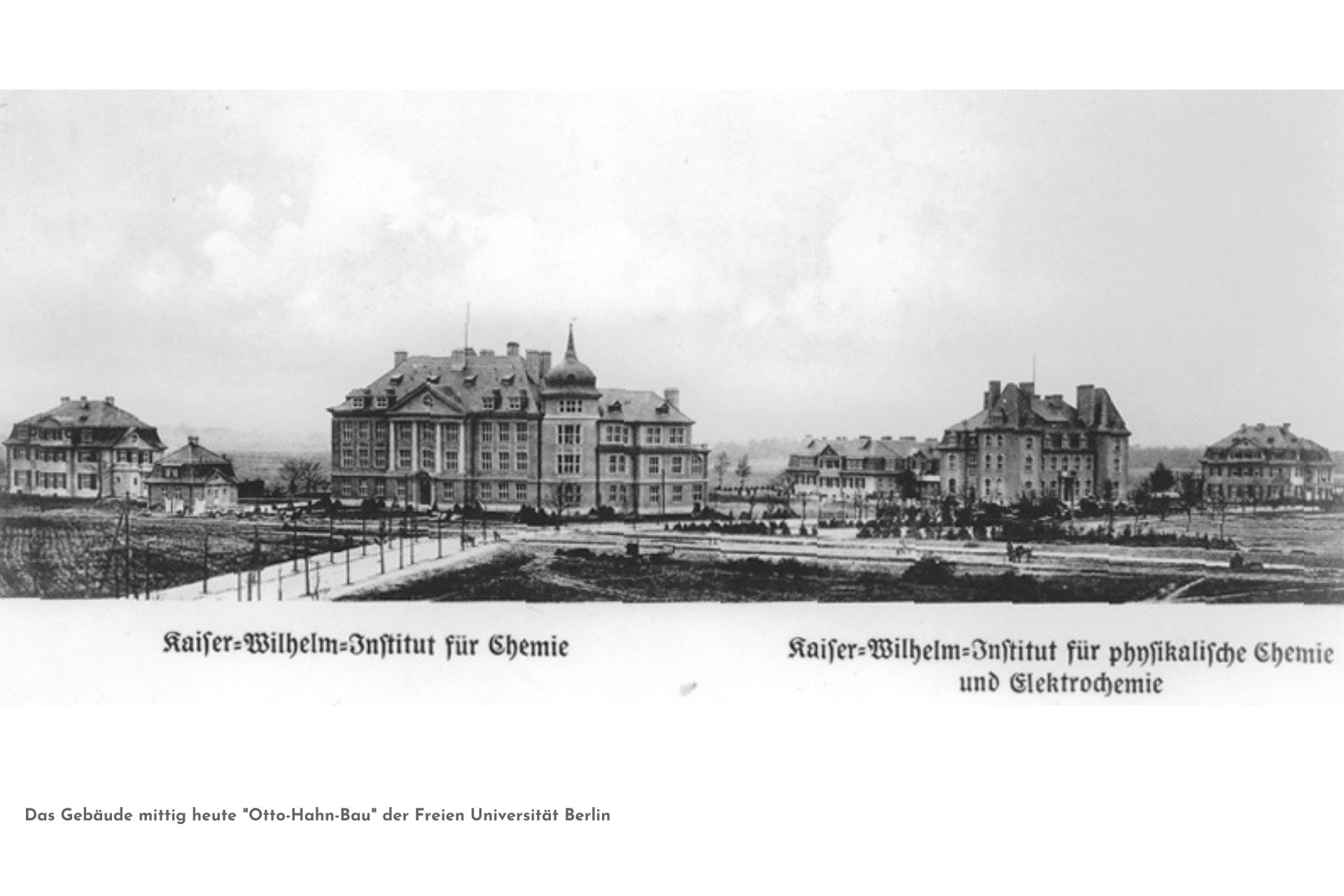

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.

Mit dem Ziel vorwiegend naturwissenschaftliche Institute einzurichten und zu erhalten, wird die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften am 11. Januar 1911 gegründet. Sie ist bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs die Trägerin aller Kaiser-Wilhelm-Institute (KWI) und damit aller führenden Forschungsinstitute des deutschen Reichs im Bereich der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung.

Erster Direktor der Gesellschaft wird Fritz Haber, der das Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische und Elektrochemie leitet.

Die Institute sollen der Grundlagenforschung durch eine Wissenschaftselite dienen. Die Wissenschaftler werden von jeglichen Lehrverpflichtungen freigestellt und erhalten die modernsten Apparaturen und einen großen Mitarbeiterstab. Es gelingt ihnen, unter diesen hervorragenden Voraussetzungen bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckungen zu machen.

Insgesamt verfügt die Gesellschaft über 52 unterschiedliche Institute und Forschungsstellen. Diese sind je nach Fachgebiet unterschiedlich groß und beschäftigen Mitarbeiter in verschiedenen Anstellungspositionen, von Doktoranden über Gastwissenschaftler bis hin zu Abteilungsleitern und Direktoren. In zehn Instituten gibt es zeitweise insgesamt 14 Abeilungsleiterinnen.

Ihren Sitz hat die Gesellschaft in Berlin-Dahlem, verlegt diesen aber in der Endphase des Zweiten Weltkriegs nach Göttingen.

Nach dem Krieg findet zunächst eine Zweiteilung zwischen Zentralverwaltung (weiterhin Göttingen) und den in Berlin verbliebenen Abteilungen und Instituten statt.

Auf Weisung der amerikanischen Besatzungsmacht wird 1948 die Gesellschaft in „Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften“ umbenannt, in die nach für nach auch die übrigen Institute übernommen werden.

Ihr 50jähriges Bestehen erlebt die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft nicht mehr. Sie wird nach endgültiger Überführung der Institute in die Max-Planck-Gesellschaft am 21. Juni 1960 nach 49 Jahren aufgelöst.

Der Rolle der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und ihrer Institute im Nationalsozialismus widmete sich 1997 ein umfassendes Forschungsprogramm („Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“), das bis 2005 17 Bände zu den verschiedenen Forschungsbereichen publiziert hat.

Der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft werden 15 Nobelpreise zugerechnet: u.a. Richard Willstätter (Chemie 1915), Fritz Haber (Chemie 1918), Max Planck (Physik 1918) , Albert Einstein (Physik 1921), Carl Bosch (Chemie 1931), Werner Heisenberg (Physik 1932), Otto Hahn (Chemie 1944).

Kaiser-Wilhelm Institut für Metallforschung

Das Institut wird 1921 in Neubabelsberg gegründet und 1933 aufgrund von Geldmangel geschlossen. 1934 erfolgt in Stuttgart die Neugründung. Das NS-Regime bestimmt nun die Forschungsthemen und stuft die Einrichtung als „kriegswichtig“ ein. Durch die Bombardierungen in der Endphase des Krieges, das Institutsgebäude in Stuttgart wird 1944 zerstört, werden Teilinstitute zwischen 1943 und 1945 auf ganz Schwaben verteilt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wird das Institut von der französischen Militäradministration beschlagnahmt und Mitarbeiter abgeworben. Die Direktoren (Werner Köster, Richard Glocker und Georg Grube) werden in Ludwigsburg interniert.

Der Lehrbetrieb wird bereits 1946 wieder aufgenommen.

1949 wird das Institut in Max-Planck-Institut für Metall-Forschung (MPI-MF) umbenannt und schafft damit eine Voraussetzung für den Anschluss an die internationale Forschung. Der Forschungsschwerpunkt entwickelt sich hin zur Festkörperphysik.

Weiterführende Informationen:

Zur Geschichte der Gesellschaft:

Historisches Pressearchiv der Gesellschaft:

https://pm20.zbw.eu/folder/co/0431xx/043168/about

Publikationen der Forschungsreihe „Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“:

https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/KWG/publications.htm

Kaiser-Wilhelm-Institut für Metallforschung:

https://de.wikipedia.org/wiki/Max-Planck-Institut_f%C3%BCr_Intelligente_Systeme

Max-Planck-Gesellschaft heute:

Bildquelle: Stegemann, Wolf: Dorsten unterm Hakenkreuz.

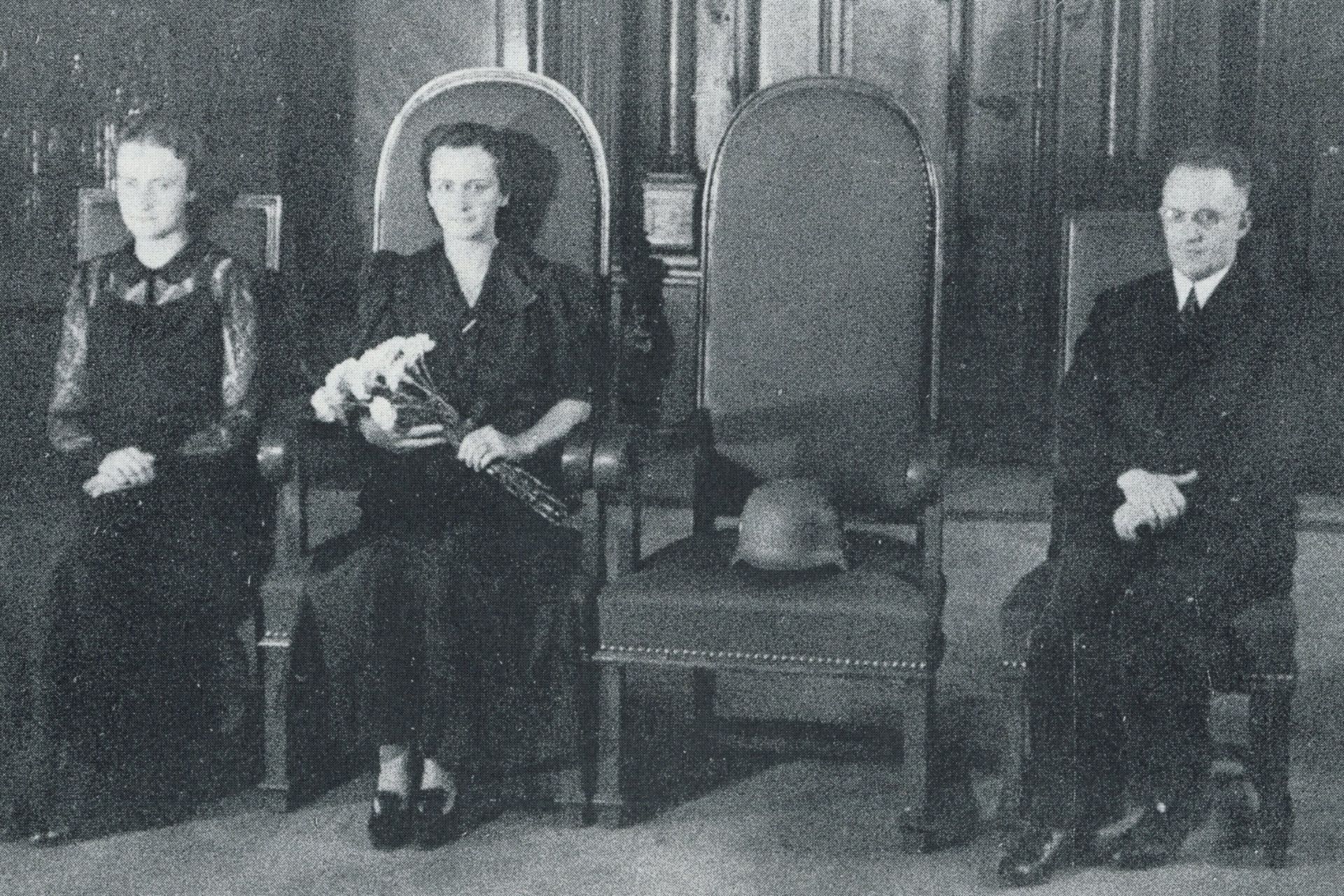

Stahlhelmtrauung – Ferntrauung

Die Möglichkeit einer Ferntrauung besteht seit dem 4. November 1939 auf Grundlage des Personenstandgesetzes.

Benötigt wird die Willenserklärung des Soldaten vor dem Bataillonskommandeur, eine eidestattliche Erklärung über die arische Abstammung sowie die Heiratsgenehmigung des Oberkommandos der Wehrmacht für das Standesamt der Braut.

Durchgeführt wird die Trauung im heimatlichen Standesamt unter Bestätigung durch zwei Trauzeugen.

Die Bezeichnung „Stahlhelmtrauung“ hat ihren Ursprung in der Vorgehensweise, da bei der standesamtlichen Trauung an den Platz des abwesenden Bräutigams ein Stahlhelm gelegt wird.

In Österreich wird die Ferntrauung übrigens erst 1983 abgeschafft.

Leichentrauung

Ein Führererlass vom 06. November 1941 schafft die Möglichkeit, eine Braut mit einem gefallenen oder vermissten Wehrmachtsangehörigen zu verheiraten, wenn nachweislich die Absicht bestanden hat, die Ehe einzugehen. Als Änderung des Personenstandgesetzes wird sie am 17. Oktober 1941 amtlich bekanntgegeben.

Diese Eheschließung post mortem sichert die Frau sozial ab und das gemeinsame Kind gilt nicht als unehelich.

Insgesamt gab es circa 25.000 Leichentrauungen.

Die nachträgliche Trauung mit Vermissten oder Gefallenen wird in Nordwestdeutschland am 28. Februar 1946 untersagt. 1947 diskutiert man, alle Totenehen für ungültig zu erklären, rückt aber von diesem Gedanken ab, um die Rechtssicherheit und die Versorgungsansprüche zu wahren.

1956 erkennt der Bundesgerichtshof Fern-und Leichentrauungen schließlich als wirksam geschlossene Ehen an.

Späte Anerkennung freier Ehen

Während des NS-Regimes ist es für unzählige Menschen, deren weltanschauliche Vorstellungen dem NS-Staat nicht entsprechen, rechtlich unmöglich, eine Ehe zu schließen.

Grundlage ist hierfür das „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ vom 15. September 1935.

Eheschließungen, die aufgrund nationalsozialistischer Gesetze verweigert worden sind, werden erst am 23. Juni 1950 durch das „Bundesgesetz über die Anerkennung freier Ehen“ rückwirkend rechtsgültig, auch dann, wenn zwischenzeitlich einer der Partner verstorben ist.

Bis 1963 werden 1.823 entsprechende Anträge gestellt, von denen 1.255 bewilligt werden.

Weiterführende Informationen:

Personenstandsgesetz (Gesetzestext) von 1939:

https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?apm=0&aid=dra&datum=19390004&seite=00002163&zoom=2

Eherecht im Zweiten Weltkrieg:

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Eherecht_im_Zweiten_Weltkrieg#Ferntrauung

Aufsatz: Essner, C. / Conte, E.: „Fernehe“, „Leichentrauung“ und „Totenscheidung“. Metamorphosen des Eherechts im Dritten Reich. In: Vierteljahrshefte für Zetgeschichte, Jahrgang 44 (1996), Heft 2, S. 201-227

https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1996_2.pdf

Erfahrungsbericht (zur Bildquelle s.o.):

Ehetauglichkeitszeugnis

Grundlage hierfür ist das sog. Gesetz zum Schutze der Erbegesundheit des deutschen Volkes (Ehegesundheitsgesetz) vom 18.10.1935

Das Gesetz konnte Eheverbote aussprechen, wenn die Gefahr bestand, dass aufgrund des Gesundheitszustandes eines Partners der andere Partner oder die Nachkommen Schaden nehmen könnten.

Das Brautpaar musste daher mittels eines Ehetauglichkeitszeugnisses, das vom Gesundheitsamt auszustellen war, nachweisen, dass kein derartiges Ehehindernis vorliegt.

Ahnenpass

Seit 1933 gilt der Ahnenpaß als gesetzliche Ausweisurkunde, welche die amtlich beglaubigten Abstammungshinweise enthielt, und zum Nachweis der arischen Abstammung dient. Festgeschrieben wird diese Nachweisepflicht in den „Nürnberger Gesetzen“.

Weiterführende Informationen

Zusammenfassende Informationen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz_zum_Schutze_der_Erbgesundheit_des_deutschen_Volkes

Ehegesundheitsgesetz (Gesetzestext im Original):

https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?apm=0&aid=dra&datum=19350004&seite=00001246&zoom=2

Zusammenfassende Informationen zum Ahnenpass:

https://de.wikipedia.org/wiki/Ahnenpa%C3%9F

„Blutschutzgesetz“ als Teil der Nürnberger Gesetze:

http://www.documentarchiv.de/ns/nbgesetze01.html

Hochzeitstag von Hajo und Christine

Genau zwei Fotos der Hochzeit haben mehrere Fluchten und etliche Umzüge überlebt. Dieses hielt Christine besonders in Ehren, weil es das einzige Foto ist, das ihr Zuhause zeigt. Die Gäste sitzen im Esszimmer. Links und rechts neben dem Brautpaar (in der Mitte) Christines Eltern. Neben ihrem Vater sieht man Hajos Schwester Gisela. Die anderen Personen sind uns leider nicht mehr bekannt.

Daher eine kleine Anregung: sprecht mit den älteren Personen in Euren Familien und schaut gemeinsam Fotos an – und dann unbedingt die Namen vermerken.

2 Kommentare

Einen Kommentar abschicken

#verschwundenegeschichten

Folge uns @verschwundene.geschichten

Was wohl dieses Telegramm gekostet hat. Oder war früher ein Telegramm noch anders als ich es als 54 jähriger kenne.

Ich kann mich noch erinnern das ich eine der letzten war, die ein solches noch aufgeben konnte.

Der Betrieb wurde 2 Woche später eingestellt.

Bisher konnte ich leider keine Preise herausbekommen. Preiswert war es sicher nicht. Die Wirkung aber war natürlich sehr besonders in Zeiten, in denen Telefone noch selten waren und Briefe durchaus mehrere Tage unterwegs waren.

Ich selbst habe auch noch zu besonderen Gelegenheiten Telegramme verschickt und bedauere, dass nun der Betrieb völlig eingestellt wurde.