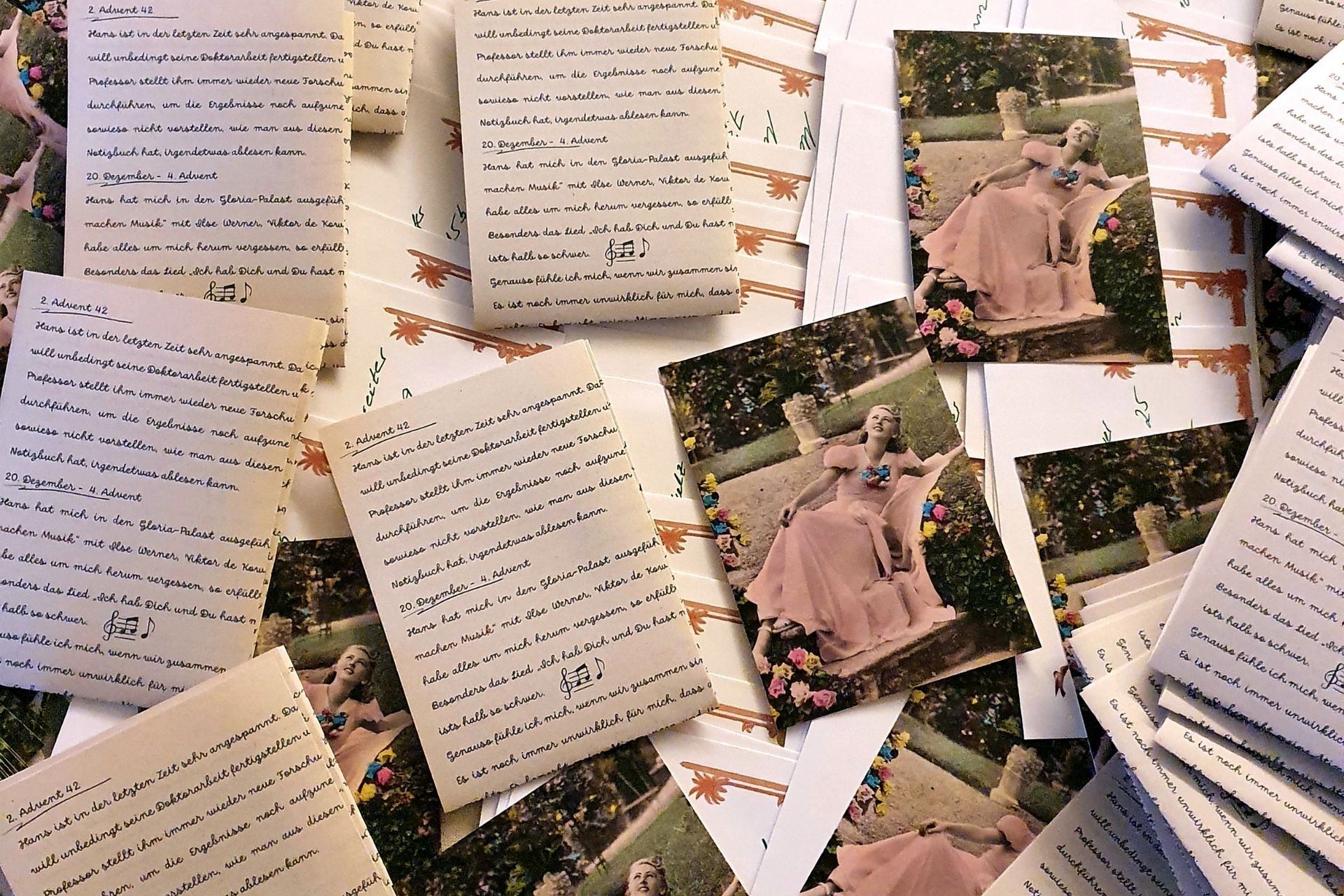

Zum ersten Mal kommt nun Christine zu Wort. Der vierte Brief besteht aus ihren Tagebucheinträgen, in denen sie aus ihrer Perspektive über die Zeit von Hajos Haft und ihren Besuch bei ihm im Gefängnis schreibt. Dorthin wird sie von seiner Mutter Elsa begleitet – eine problematische Begegnung.

Wir machen Musik…

Bereits am 8. Oktober 1942 wird der Revue-Film „Wir machen Musik“ – u.a. mit Ilse Werner, Victor de Kowa und Edith Oss in Berlin uraufgeführt. Eine Schlagerkomödie, die von einem streitbaren jungen Musikerpaar erzählt und an deren Ende natürlich ein Happy End steht. Die Schlager sind bis heute unvergessen, besonders Ilse Werners Pfeifduett.

Obwohl sich die Schlager am verpönten US-Jazz orientieren, wird der Film durch das Reichspropagandaministerium freigegeben und nicht als „systemkritisch“ eingestuft. Der Grund für die Freigabe liegt vermutlich darin, dass der Film die von Propaganda-Chef Goebbels formulierten Ansprüche an „geeignete Entspannung und Erholung für das Volk“ erfüllen kann.

Der Film wird übrigens auch international veröffentlicht, z.B. in den besetzten Niederlanden (25.12.1942), in Ungarn (5.2.1943), Schweden (13.2.1943), Dänemark (21.2.1943), in Finnland (21.2.1943) und Frankreich (2.2.1944). Gezeigt wird er auch in Belgien, Griechenland, Italien und der Tschechoslowakei. Sogar in den U.S.A. läuft der Film erfolgreich, allerdings erst 1952.

1955 erscheint dann eine Neuverfilmung.

Weiterführende Informationen:

Der von Christine erwähnte Liedtext „Ich hab Dich und Du hast mich“ kann in Gänze hier nachgelesen werden:

https://musikguru.de/ilse-werner/songtext-ich-hab-dich-und-du-hast-mich-698715.html

Und zum Nachhören hier zwei Titel:

1. Der Titelsong „Wir machen Musik“: https://www.youtube.com/watch?v=6DT4Ur29pUE

2. „Ich hab Dich und Du hast mich“: https://www.youtube.com/watch?v=pDuW-qZZmKg

Wer den ganzen Film anschauen will, wird hier fündig:

Und weiterführende Informationen dazu gibt es hier: https://web.archive.org/web/20071108015050/http://www.deutscher-tonfilm.de/wmm1.html

Goethes Gedicht

Im Leben von Christine und Hajo spielt dieses Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) eine besondere Rolle. Selbst im hohen Alter trägt Christine es Rika mehrfach auswendig vor. Bei der Auflösung von Christines Wohnung fanden wir es auf ihren Schreibtisch liegend vor.

Es trägt den Titel „Nähe des Geliebten“, Goethe verfasste es 1795:

Ich denke Dein, wenn mir der Sonne Schimmer

vom Meere strahlt;

Ich denke Dein, wenn sich des Mondes Flimmer

in Quellen malt.

Ich sehe Dich, wenn auf dem fernen Wege

der Staub sich hebt;

In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege

der Wandrer bebt.

Ich höre Dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen

die Welle steigt.

Im stillen Haine geh´ich oft zu lauschen,

wenn alles schweigt.

Ich bin bei Dir, Du seist auch noch so ferne,

Du bist mir nah!

Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne.

O, wärst Du da!

Die Rede im Sportpalast, 18.02.1943

Am 18. Februar 1943 hält Reichspropagandaminister Joseph Goebbels im Berliner Sportpalast eine Rede, in der er zur Intensivierung der Kriegsanstrengungen den „totalen Krieg“ ausruft. Mit ihrer Länge von 108 Minuten gilt diese „Sportpalast-Rede“ heute als Paradebeispiel für die Rhetorik und das psychologische Geschick der NS-Propaganda.

Vorausgegangen ist ihr die grausame Schlacht in Stalingrad und die Vernichtung der deutschen 6. Armee im Winter 1942/43. Im Verlauf der Kämpfe kommen über 700.000 Menschen ums Leben. Für die wenigen Überlebenden auf allen Seiten bleiben ihre Erlebnisse in dieser Schlacht ein Trauma für den Rest ihres Lebens.

Die Sportpalast-Rede endet mit dem Satz: „Nun, Volk, steh auf und Sturm, brich los!“ – ein Zitat aus dem Gedicht „Männer und Buben“, mit dem Theodor Körner ebenfalls zu einem Krieg aufruft: damals – 1814 – zum Befreiungskrieg gegen Napoleon.

Weiterführende Informationen:

Die Rede zum Nachlesen gibt es hier:

https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0200_goe&object=translation&l=de

Den Bericht eines Zeitzeugen und einen Filmausschnitt der Rede kann man hier finden:

https://www.youtube.com/watch?v=md6lbxsF6J0

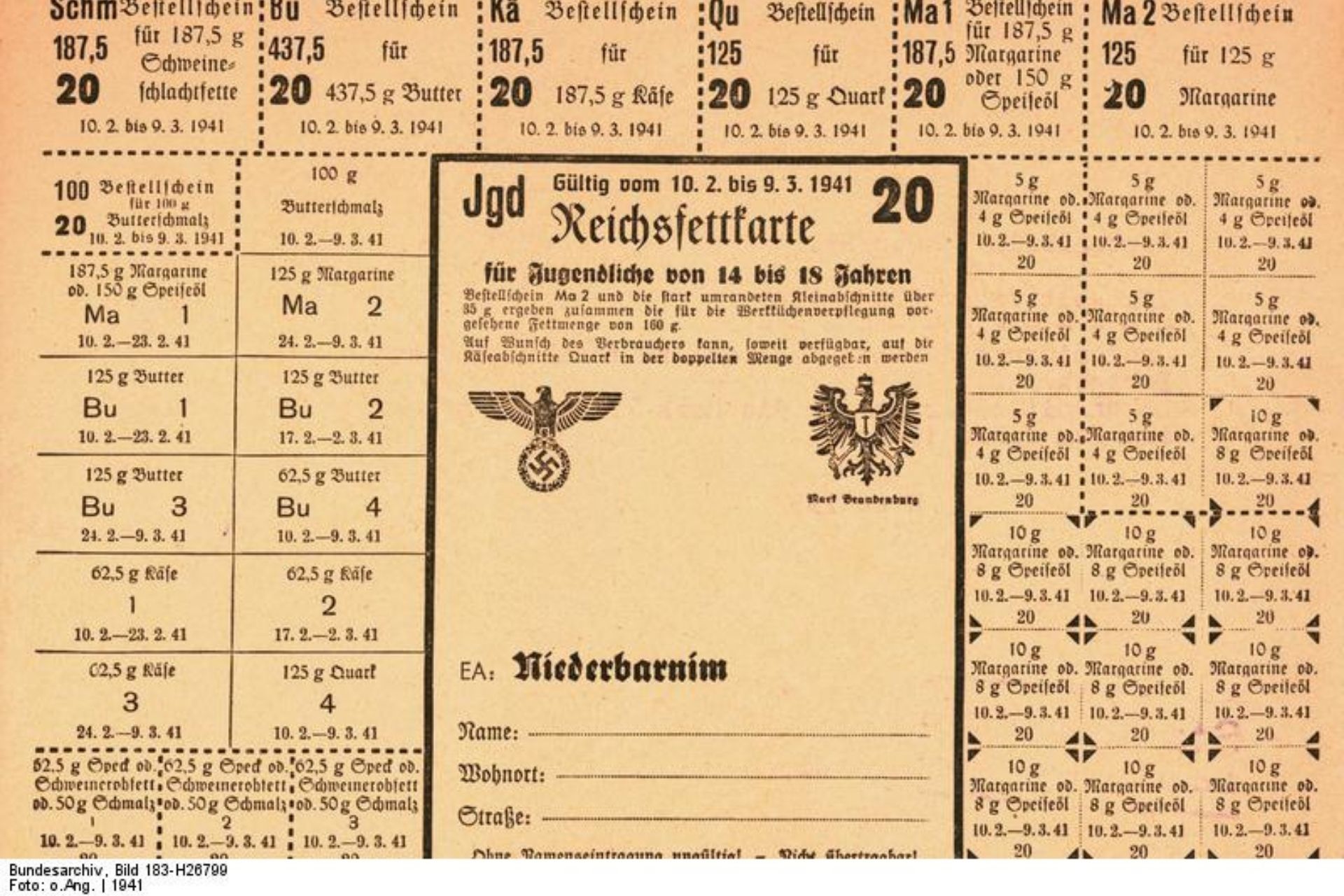

Lebensmittel „auf Marke“

Bereits im Ersten Weltkrieg hatte es in Deutschland Rationierungen von Lebensmitteln und Kleidung über so genannte Bezugsmarken gegeben.

Da das NS-Regime aufgrund dieser Erfahrungen eine Hungersnot als Folge des Krieges fürchtet, wird bereits vier Tage vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, im August 1939, die Rationierung und Bezugsscheinpflicht für eine große Anzahl an Verbrauchsgütern eingeführt. Ab November 1939 wird die Rationierung auch auf Kleidung durch Ausgabe der „Reichskleiderkarte“ ausgedehnt.

Bis 1941 wird die Versorgung von Städten und Ballungsgebieten, abgesehen von regionalen und saisonbedingten Engpässen, noch als befriedigend angesehen.

Ab April 1943 kommt es dann zu drastischeren Einschnitten, vor allem was die Zuteilung von Brot, Fett und Fleisch angeht. So wird die Fleischzuteilung pro Person und Woche von 500g (1939) auf 222g (1945) gekürzt, die Zuteilungsmenge an Fett reduziert sich von 270g pro Woche (1939) auf 109g (1945).

Dabei ist zu beachten, dass der tatsächliche Verbrauch oft noch unter diesen rationierten Mengen liegt, denn die Lebensmittelmarken berechtigen lediglich zum Kauf der Ware. Ob sie aber tatsächlich vor Ort verfügbar ist, wird nicht garantiert. Die Folge: Kann man die Karten wegen fehlender Ware nicht ausschöpfen, verfallen sie.

In der Bundesrepublik Deutschland werden die Rationierungen über Lebensmittelmarken erst 1950, also nach 11 Jahren, wieder abgeschafft, in der Deutschen Demokratischen Republik verschwinden sie erst nach 19 Jahren im Jahr 1958.

Weiterführende Informationen:

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/alltagsleben.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensmittelmarke

Heimat

Neben Köln hat Hajo seine heimatlichen Wurzeln im ehemaligen Fürstentum Waldeck, das heute in Nordhessen liegt. In der kleinen fürstlichen Residenzstadt Arolsen – heute Bad Arolsen – lebten seine Großeltern und hierher kommen nach ihrer Ausbombung in Köln seine Mutter Elsa und seine Schwester Gisela.

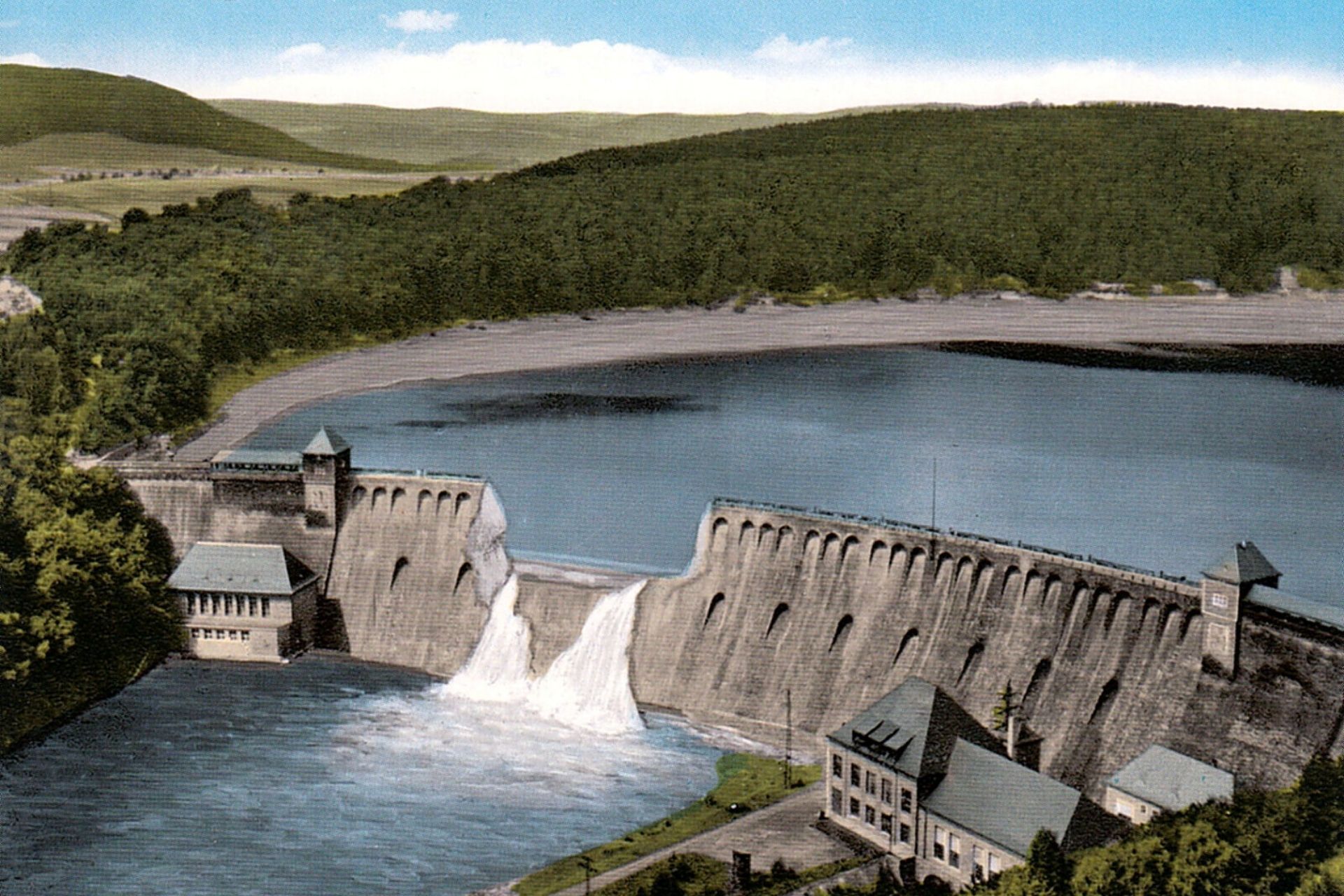

Kurz bevor Hajos Mutter im Juni 1943 verstirbt, erreicht der Krieg auch das beschauliche Waldecker Land: Am 17. Mai 1943 werden zwei große Sperrmauern der Talsperren des Edersees und des Möhnesees (in der Nähe von Soest) bombardiert.

Der Angriff wird von Flugzeugen des No. 617 Squadron („Dam Busters“ genannt) der britischen Royal Air Force unter dem Kommando von Wing Commander Guy Gibson (1918 – 1944) geflogen.

Als Teil der Operation „Chastise“ (dt. „Züchtigung“) hat die Aktion das Ziel, die Staumauern von insgesamt sechs Talsperren zu zerstören. Die weiteren Angriffe auf die Lister-, Sorpe- und Ennepe-Talsperre bleiben jedoch erfolglos, die Mauern halten.

Zum Einsatz kommen sog. „Rollbomben“, die für diese Angriffe entwickelt werden. Sie werden vor dem Abwurf in Rotation versetzt und im Tiefflug bei 500 Umdrehungen pro Minute abgeworfen. Das sorgt dafür, dass sie beim Auftreffen auf der Wasseroberfläche eines Stausees nicht versinken, sondern im flachen Winkel über das Wasser hüpfend ihren Weg zurücklegen. Wer schon einmal Steine übers Wasser hüpfen liess, kennt das Prinzip.

Die Sperrmauern am Edersee und Möhnesee werden durch das Bombardement schwer beschädigt. Das plötzlich austretende Wasser verursacht riesiege Flutwellen, die sich ihren Weg durch die Täler suchen. In ihnen kommen zwischen 1.300 und 2.400 Menschen ums Leben. Ein erheblicher Anteil der Opfer sind Zwangsarbeiterinnen und allieerte Soldaten in Kriegsgefangenenlagern, die in der Gegend untergebracht sind.

Auch 53 der insgesamt 133 Soldaten, die auf bitischer Seite am Einsatz beteiligt sind, verlieren ihr Leben bei diesem Einsatz.

Insgesamt strömen durch die Beschädigung der Edersee-Sperrmauer etwa 80 Prozent des gesamten Stausees aus. Die Fliessgeschwindigkeit beträgt 8.000 Kubikmeter pro Sekunde. Eine bis zu acht Meter hohe Flutwelle bricht sich Bahn durch das Edertal und das Fuldatal und stömt erst bei Hannoversch Münden ins Wesertal.

Die Siedlungen in diesen Tälern werden überflutet und versinken in Seen, die sich an einigen Stellen kilometerweit ausdehnen. Neben Häusern werden auch Strassen und Eisenbahnlinien schwer beschädigt oder komplett zerstört.

Weiterführende Informationen

Hier gibt es Hintergrundinformationen zur Edersee-Sperrmauer und den damaligen Ereignissen:

https://youtube.com/watch?v=9LZ8HrhwoT4

Zur Operation „Chastise“: https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Chastise

Zum Edersee selbst: https://de.wikipedia.org/wiki/Edersee

Und zur Möhnetal-Sperrmauer: https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6hnetalsperre

5 Kommentare

Einen Kommentar abschicken

#verschwundenegeschichten

Folge uns @verschwundene.geschichten

Beim auspacken der Schatulle und den beigelegten Brief war ich kurz verwirrt. Keine Angabe welche Seite zuerst?

15 April oder der Advent? Oder ist das egal.

Schade, es verwirrt mich gerade wo die Einträge beginnen.

Da ich die Briefe zuerst lese ohne die Zusatzinformationen

Bitte nummeriert die Seiten doch, für weniger Verwirrung und mehr Genuss

Danke für Deinen Hinweis. Tagebucheinträge haben keine Seitennummerierung. Sie strukturieren sich durch die Datumsabfolge. Den Beginn kann man aber immer sehr gut durch die Briefnummerierung oben rechts erkennen (d.h das ist die erste Seite). Wir wünschen weiterhin viel Freude beim Lesen und mehr Genuss als Verwirrung.

Kommentar *

Wer den ganzen Film anschauen will, wird hier fündig: https://www.youtube.com/watch?v=Od9wnfJJMsI

Der Link führt zu einer Information das der Film gelöscht worden ist.

Schade

Vielen Dank für Deinen Hinweis. Wir haben den Film in voller Länge noch einmal in einem Archiv finden können und haben den Link aktualisiert. Bei unserer Recherche sind wir auf die Friedrich-Wilhelm-Murnau Stiftung aufmerksam geworden, die sich um den Erhalt historischer Filme bemüht. Ein Besuch der Seite lohnt sich: ogy.de/69gi