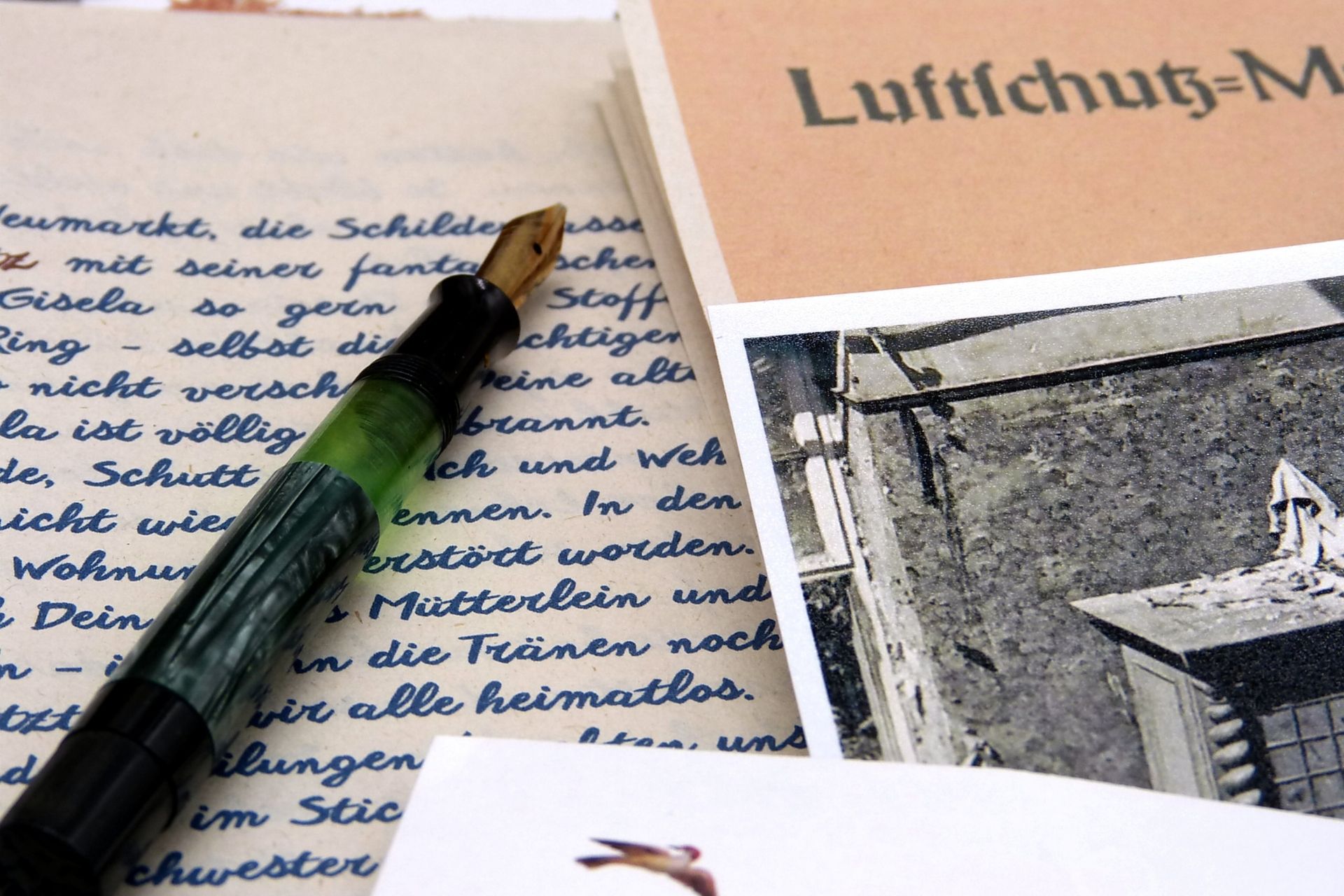

Den zweiten Brief, den Du erhalten hast, schreibt Hajos Mutter Elsa im August 1942 an ihren Sohn. Sie beschreibt ihre Erlebnisse einer schlimmen Bombennacht in Köln, die Zerstörung ihrer Wohnung und den späteren Wegzug nach Arolsen, einer kleinen Residenzstadt im ehemaligen Fürstentum Waldeck. In diesem Städtchen hatten Elsas Eltern gelebt.

Mit mütterlicher Strenge mahnt Elsa ihren Sohn, weniger eigensinnig und vielmehr dankbar für seine Möglichkeiten zu sein.

Der letzte Maien-Abend – 1000-Bomber-Angriff auf Köln

Nach den Flächenbombardements in Lübeck und Rostock folgt in der Nacht zum 31. Mai 1942 ein Bombenangriff der Royal Air Force auf Köln, der als sogenannter „1000 Bomber Angriff“ eine neue Dimension des Luftkrieges über Deutschland einläutet.

Durch die „Operation Millennium“, so der Deckname der Royal Air Force, werden insgesamt 12.810 Gebäude schwer beschädigt, circa 3.300 gar völlig zerstört. Darunter auch 9 Krankenhäuser, 17 Kirchen, 16 Schulen und mindestens 10 Gebäude von historischer Bedeutung. Man schätzt, dass 13.010 Wohnungen in diesem einen Bombardement komplett zerstört werden. In einem Bericht des damaligen Polizeipräsidenten heißt es, 469 Menschen seien getötet und 5.027 verwundet worden.

45.132 Menschen werden obdachlos. So ist es nachvollziehbar, dass die Zahl der gemeldeten Einwohner Kölns in den nächsten Wochen deutlich abnimmt. Schätzungen zufolge verlassen bis zu 150.000 (der insgesamt 684.000) Einwohner die Stadt nach diesem einen Angriff.

Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs wird Köln noch weitere 262 mal bombardiert – mehr als jede andere deutsche Stadt. Der letzte Angriff erfolgt am 2. März 1945 mit 858 Bombern.

Die ab Ende 1942 als Vergeltungsangriffe gestarteten Bombardements auf kulturhistorisch wertvolle Städte, wie z.B. Exeter, Canterbury oder York bleiben aufgrund der geringen Anzahl Flugzeuge der deutschen Luftwaffe im Westen ebenso wirkungslos wie die letzten deutschen Bomberoffensiven gegen London und Südengland im Frühjahr 1944.

Ab 1943 erfährt die Bombardierung deutscher Städte durch Präzisionsangriffe amerikanischer Langstreckenbomber bei Tag und britischer Flächenbombardements bei Nacht eine erhebliche Steigerung. Ab März 1944 verfügen die alliierten Flugverbände über die uneingeschränkte Luftherrschaft über Deutschland. Dennoch kommt es trotz dieser massiven Beeinträchtigungen kaum zu Einbußen in der Rüstungsproduktion, weil Produktionsstätten häufig in ländliche Gebiete oder unterirdische Anlagen verlagert werden.

Für die Menschen aller betroffenen Länder aber bedeuten die Luftangriffe endlose Nächte in Bunkern und Kellern, den Verlust von Hab und Gut, Haus oder Wohnung, körperliche und seelische Verletzungen oder gar den Tod.

Neben dem menschlichen Leid und den materiellen Schäden sind auch die kulturellen Verluste auf allen Seiten immens.

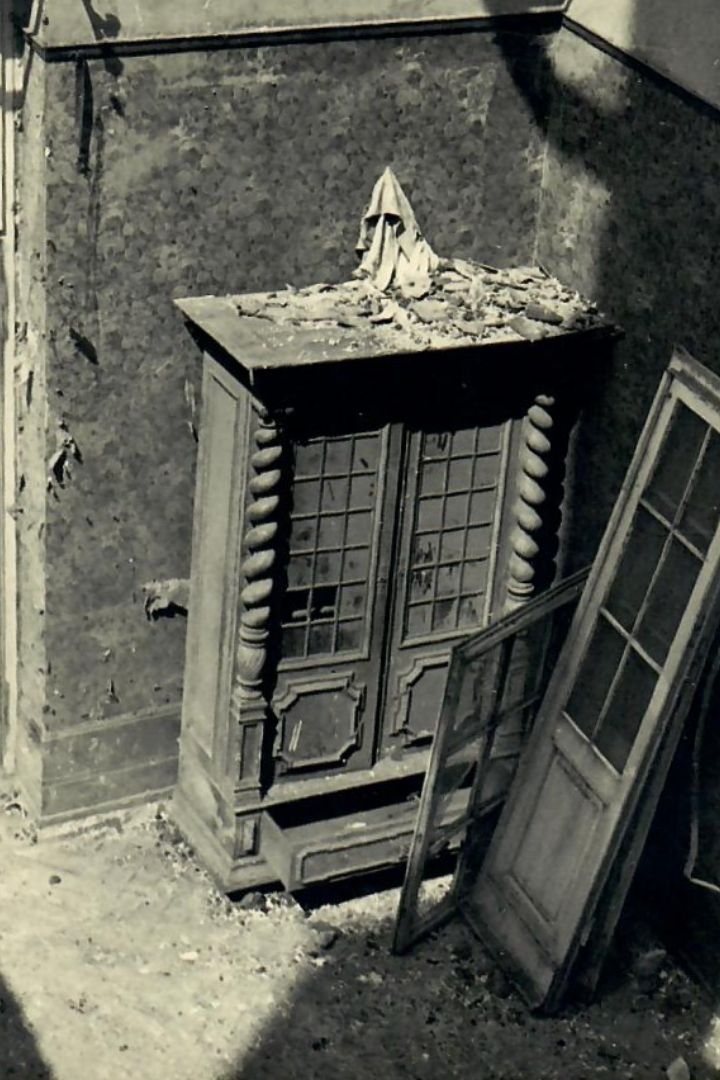

Der Salon der Kölner Wohnung vorher…..

…und nach dem Angriff vom 31. Mai 1942.

Ehemaliger Kaufhof Tietz und Kaufhaus Krüger und Knoop

Am 14. April 1914 eröffnete in Köln das Warenhaus Leonard Tietz an der Hohe Straße. Es galt damals als Europas größtes und modernstes Kaufhaus.

Der Grundstein für die spätere Warenhauskette legt der jüdische Kaufmann Leonard Tietz mit der Eröffnung eines Textilgeschäfts 1878 in Stralsund. Seine Geschäftsidee: feste Preise und Verkauf nur gegen Bares. Er hat damit schnell Erfolg. Seine erste Filiale entsteht bereits 1882 in Elberfeld. Der weitere Erfolgsweg führt ihn schon 1891 zur Eröffnung seines ersten Warenhauses in Köln. 1902 erfolgt ein Neubau und die Erweiterung des Sortiments, das Unternehmen wird zur Aktiengesellschaft. 1912 wird in Köln ein neoklassizistisches Mehrabteilungs-Warenhaus mit 9.000 Quadratmetern auf vier Etagen erbaut. Leonard Tietz stirbt nur sieben Monate nach der Eröffnung im November 1914.

Seinem Sohn Alfred hinterlässt er ein Kaufhaus-Imperium: 25 Kaufhäuser in ganz Europa, 5.000 Angestellte und 84 Millionen Mark Umsatz. Bereits mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wird im Zuge der sogenannten „Arisierung“ aus der Leonard Tietz AG die Westdeutsche Kaufhof AG. Die Familie Tietz muss ihre Anteile unter Wert an Banken abgeben, auch um die so genannte „Reichsfluchtsteuer“ aufbringen zu können. Ihr gelingt die Emigration und sie wird nach dem Krieg mit 5 Mio. Mark entschädigt.

In ähnlichem Stil, allerdings neben der Leonhard Tietz AG vielleicht etwas kleiner, eröffnet 1912 in der Breiten Strasse in Köln auch das Kaufhaus Krüger und Knoop.

Einrichtungen aus nichtarischem Besitz

Nach dem schweren „1000 Bomber Angriff“ wird schnell deutlich, dass die Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gebrauchsgegenständen sehr problematisch werden wird, weil die deutsche Wirtschaft nahezu ausschließlich auf die Rüstungsproduktion ausgerichtet ist.

Insbesondere Möbel, Einrichtungsgegenstände und Kleidung werden zur Mangelware. Bis zum Herbst (den bevorstehenden Winter vor Augen) sind von diesen Lieferengpässen nicht nur die „Ausgebombten“ betroffen, sondern die gesamte Bevölkerung. Normale Einkäufe werden durch die Zerstörung z.B. von Läden und Warenhäusern und wegen fehlender Belieferungen durch zerstörte Lieferketten nahezu unmöglich.

Bezugsscheine, die inzwischen ausgegeben werden, können daher kaum eingelöst werden.

Der Autor Martin Rüther schreibt dazu :

„Gauleitung, Stadtverwaltung und Finanzbehörden gingen unter diesen Vorzeichen dazu über, die schon seit Herbst 1941 von höchster Stelle legitimierte und geübte Praxis der rücksichtslosen Ausbeutung des jüdischen Bevölkerungsteils zugunsten der „arischen“ Fliegergeschädigten kontinuierlich auszuweiten.“ (Rüther 2005: 186)

Hitler ordnet bereits am 31. Dezember 1941 an, den gesamten jüdischen Besitz im besetzten Frankreich und den Benelux-Ländern zu beschlagnahmen, um diesen dem Aufbau der besetzten Ostgebiete zur Verfügung zu stellen.

Dazu Rüther:

„Der 1.000 Bomber Angriff führte auf diesem Gebiet umgehend zu hektischer Betriebsamkeit. Über die Textil- und Schuhversorgung hinaus, so teilte der Kölner Oberbürgermeister dem Gauleiter zu den nach dem 31. Mai von städtischer Seite ergriffenen Maßnahmen recht vage mit, seien auch „bezüglich der Versorgung mit Möbeln, Hausrat, Fahrrädern usw. Sonderaktionen eingeleitet“ worden, „um die Wiederausstattung der zerstörten und beschädigten Haushalte zu gewährleisten.“ (Rüther 2005: 187).

und weiter:

„Verantwortliche in den Finanzbehörden gaben dieser widerrechtlichen Aneignung von Hab und Gut jüdischer Einwohner der westeuropäischen Nachbarstaaten den Namen „Aktion M“. Unter der Tarnbezeichnung „aktion 3“ dagegen wurde eine juristisch nur scheinbar legitimierte Konfiskation des zurückbleibenden Besitzes von Juden geführt, die schon deportiert bzw. in Müngersdorf interniert waren oder aber vor der Emigration ihr Umzugsgut in Containern in holländischen und belgischen Häfen eingelagert hatten.“ (Ebd.)

„Das gesamte zweite Halbjahr 1942 hindurch wurde den Kölnern immer wieder öffentlich Gelegenheit geboten, bei Versteigerungen oder auf andere Art „nicht-arische“ Gegenstände zu erwerben. Diese oft täglichen Verkaufsaktionen in der Messe, in Gaststätten und – makabre Spitze – auf dem jüdischen Friedhof in Bocklemünd fand derartigen Zuspruch, dass die Zahl jener Kölnerinnen und Kölner, die hieran partizipierten, in die Zehntausende gegangen sein muss. (Ebd.)

Es kann also abschließend festgestellt werden, dass die nach dem 1.000 Bomber Angriff in Köln aufgetretenen Versorgungsprobleme zu einem erheblichen Teil auf Kosten von jüdischen Verfolgten des NS-Regimes gelöst oder gemindert wurden.

(Quelle dieser Ausführungen und der Zitate: Rüther, Martin: Köln im Zweiten Weltkrieg. Alltag und Erfahrungen zwischen 1939 und 1945. Darstellungen – Bilder – Quellen. Schriften des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln. Band 12. Emons Verlag, Köln 2005.)

Das Salonorchester

Hajos Mutter Elsa war in vielfacher Hinsicht kreativ und künstlerisch begabt. Sie veröffentlichte mehrere Gedichtbände und verfasste ebenso kleinere Theater- und Klavierstücke.

Es verwundert daher nicht, dass sie in Köln ein kleines Salonorchester gründet. Diese Art des Instrumental-Ensembles, das vor allem Unterhaltungsmusik spielt, gibt es in der Zeit zwischen 1880 und 1950 häufiger auch in bürgerlichen Salons. Das Repertoire besteht meist auch aus Operetten, Filmmelodien oder Schlagern.

Die Besetzung eines Salonorchesters ist nicht festgelegt. Meist besteht es aus fünf bis fünfzehn Musikerinnen und Musiker.

Das Foto zeigt Mutter Elsas Salonorchester im Dezember 1929: vorn in weißem Kleid sitzend Elsa, hinter ihr stehend Tochter Gisela und rechts außen Sohn Hajo (damals 18 Jahre).

Inwieweit es tatsächlich einige dieser jungen Herren waren, die 13 Jahre später Gisela halfen, ihre persönlichen Habseligkeiten aus der zerbombten Wohnung zu bergen, konnten wir nicht mehr eindeutig zurückverfolgen.

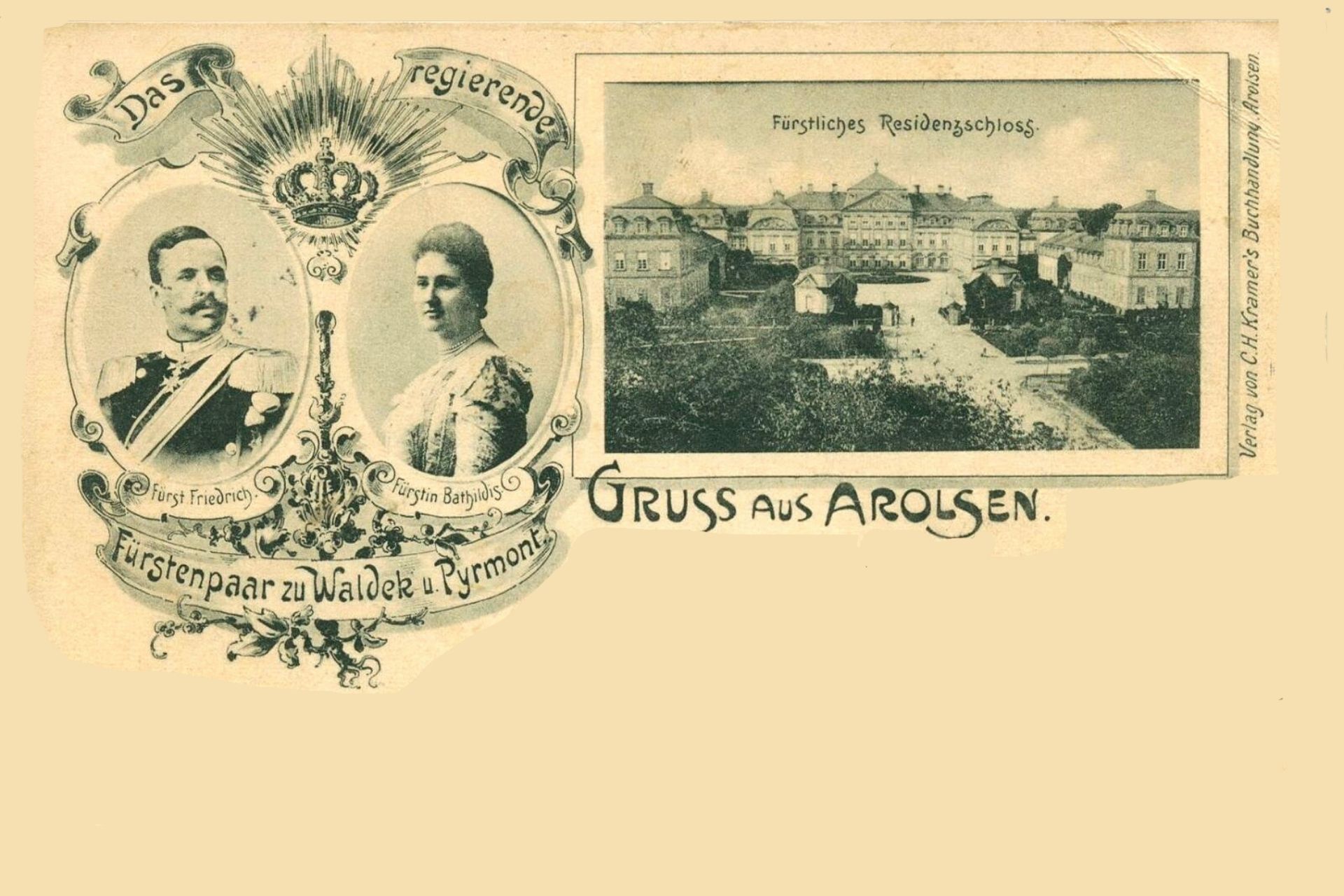

Die Fürstin

Bei der Fürstin, die Elsa mit ihrem Besuch so tröstet, handelt es sich um Bathildis Marie Leopoldine Fürstin von Waldeck und Pyrmont, geborene Prinzessin zu Schaumburg-Lippe (21.5.1873- 06.04.1962).

Sie heiratet 1895 Friedrich Fürst zu Waldeck und Pyrmont (1865-1946) und regiert an seiner Seite bis zum Ende der deutschen Monarchie (1918). Fürst Friedrich war u.a. Bruder der Königin Emma der Niederlande und von Helene, Herzogin von Albany. Durch diese verwandtschaftlichen Beziehung unterhält das Fürstenhaus enge Beziehungen zu den europäischen Königshäusern.

Fürstin Bathildis setzt sich insbesondere für die Förderung von Frauen und von Menschen mit Behinderungen ein. Bereits 1905 gründet sie einen „Hülfsverein“ für Kinder mit Behinderungen. 1909 gründet sie das Bathildisheim, das sich im Laufe der Jahre zu einem Schul-, Internats- sowie Werkstätten-Betrieb immer weiter vergrößert. Es besteht bis zum heutigen Tag.

Das lebenslange soziale Engagement der Fürstin wirkt bis heute nach.

Aus Erzählungen in der Familie wissen wir, dass ein Gang der Fürstin durch die Hauptstraße der Stadt immer sehr viel Zeit in Anspruch nahm, weil sie gern mit jedem Bürger sprach und interessiert in jeden Kinderwagen schaute. Sie war wegen ihrer Freundlichkeit und ihres Engagements in Arolsen äußerst beliebt.

Weiterführende Informationen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Bathildis_zu_Schaumburg-Lippe

https://www.bathildisheim.de/de/ueber-uns-2/

Der Stuhl

Sicher gibt es bei Euch auch historische Gegenstände, die ihre eigene Geschichte haben. Durch diese Geschichten wird aus einem Teller, einem Tisch, einer Truhe oder einem Stuhl mehr als nur irgendein Gebrauchsgegenstand. Er wird zu etwas Besonderem. So ist es auch bei uns:

Denn dies ist tatsächlich genau der Stuhl, den der Kammerdiener auf Weisung der Fürstin Bathildis nach ihrem Besuch Hajos Mutter Elsa überbringt.

Als kleine Anregung: fragt, wenn Ihr könnt, immer nach der Geschichte eines Gegenstandes – sonst verschwindet auch hier die Geschichte schnell.

2 Kommentare

Einen Kommentar abschicken

#verschwundenegeschichten

Folge uns @verschwundene.geschichten

Wunderbar fesselnd.

Ihr habt noch ein Zettel mit Weisungen in der alten Schrift verfasst. Dank meinen Eltern konnte ich es lesen und bin fasziniert davon.

Gibt’s es einen direkten Zugriff auf dieses Blatt? Die eine oder andere Zeile war nicht klar lesbar.

Das wäre wundervoll.

Sie äußerte sich ja entsetzt das Sie in dieser Wohnung einziehen musste. War sie also eine Dame im hohen Hause? Ich wäre froh , irgendwo unter zu kommen.

Freue mich auf die weitere Geschichte.

Vielen Dank für Deinen Kommentar! Es macht uns große Freude von Deiner Begeisterung zu lesen. Bei dem „Zettel“ handelt es sich um die Kopie eines Originals (Luftschutzmerkblatt Nr. 4) aus den 1940-er Jahren. Daher ist auch die Qualität nicht mehr so „leserlich“.

Elsa, Hajos Mutter, war eine Dame „von Stand“ wie man es früher ausdrückte. Ihre Erziehung und auch die Zeit ihrer Kindheit und Jugend vor dem Ersten Weltkrieg (als Deutschland noch eine Monarchie war) hatten sie und ihre Haltung deutlich geprägt. Daher hat sie sich, so nehmen wir an, mit Veränderungen schwer getan.